神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

今回の函館旅行記の最後は、戊辰戦争の終焉を迎えた「亀田八幡宮」です。

ここで一つの歴史が幕を閉じました。

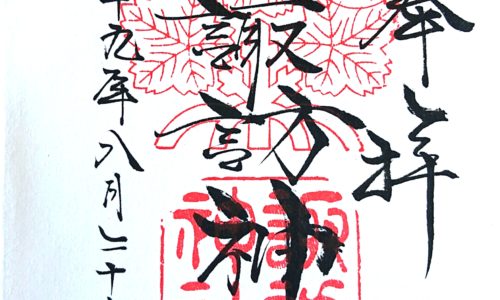

御朱印はコチラ→ 御朱印 亀田八幡宮(かめだはちまんぐう)

『亀田八幡宮(かめだはちまんぐう)』

所在地 北海道函館市八幡町3番2号

御祭神 誉田別命(ほんだわけのみこと)

旧社格 郷社

例祭日 9月15日

鳥居 住吉鳥居

社殿様式 流権現造

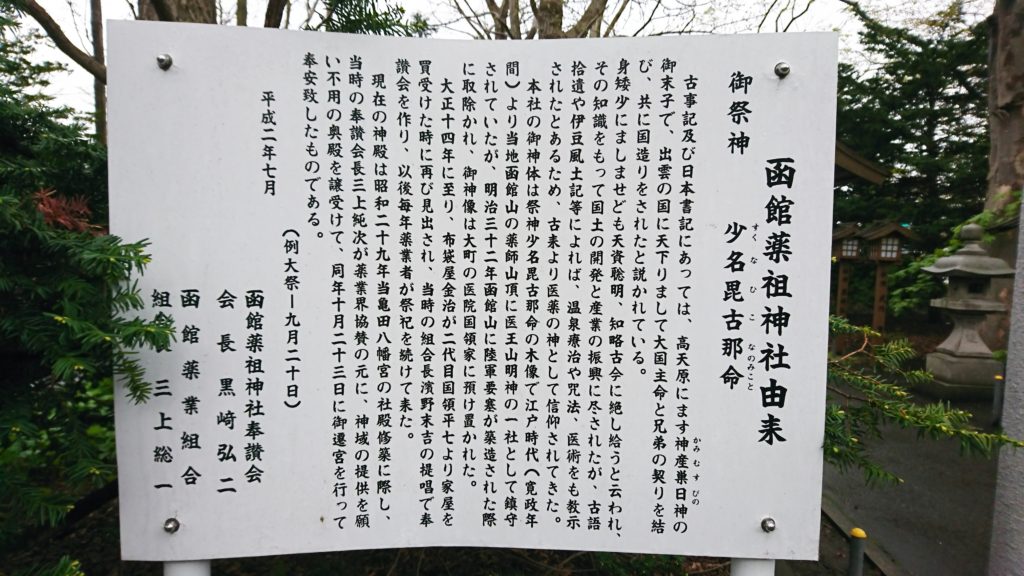

【由緒】

明徳元年越前国敦賀郡気比神宮より、八幡大神の御分霊を同国笠原右源太が当地に奉遷。その後河野加賀守森幸が、右源太の孫左衛門をして本殿造営をしたが、松前藩祖信広との戦乱の為祭祀営繕不能となる。蝦夷地大乱の時、松前藩4代慶広が南部大澗より渡来の智楽院(藤山家の祖先)に七飯村藤山頂上で必勝祈願をさせ大勝し、その時アイヌ勢が七重浜の柏樹草木を軍勢と見て降参したのは八幡宮の加護と、藩祖信広の大弓半弓矢を奉納、正月6日の法楽神事を仰付け、七重浜の柏樹林の伐採を禁じ、松前藩の祈願所に定めた。慶長8年10月本殿拝殿を建立(現神輿殿・文久2年8月改築)。毎年祭祀料玄米25俵、各村の役納を仰付け大祭毎に代参。明治元年蝦夷統督清水谷侍従参拝。戊辰戦争では、幕軍榎本武揚・大鳥圭介等が当宮神殿で降伏を誓約。同2年8、12月侍従東久世通禧参拝。同9年郷社。同15年有栖川宮一品幟仁親王御真筆の奉納。同41年神饌幣帛料供進神社に指定。

傘を持ちながらの撮影なので写真のピントが合っていなかったり傾いたりしてるのはどうかご容赦くださいm(_ _)m

川はないけど(昔はあったのかな?)、唐橋があったりして少し風情があります。

遠くの正面に見えるのが拝殿。

雨のせいもあって風景がどんよりしています。

上の写真の拝殿は現在のもので、元の拝殿は下の写真です。

二の鳥居を潜った写真の右側にある青緑色の屋根の建物がそれです。

写りが悪くてちょっと見えにくいんですが、右の石碑に「箱館戦争降伏式之地」と記されています。

幕末から明治にかけて続いた戊辰戦争ですが、倒幕派(新政府軍)と幕府派(旧幕府軍)との一連の戦いの中で、東北を経て海を渡り北上した旧幕府軍を追って新政府軍が函館に進撃し、土方歳三を失い劣勢に陥った旧幕府軍が負けを認め、榎本武揚が代表として正式に新政府軍に降伏の意を示したその場所がまさにこの拝殿の前。

徳川幕府はこの瞬間に完全なる終焉を迎えました。

同時に、ここから明治国家確立への幕開けとなるのでした…

榎本武揚といえば、小樽市の龍宮神社にも関わりがありましたね。

因みにこの拝殿は現在も参拝できるようになっています。

私はこの拝殿の前に来ると頭がギュッと痛くなります。

というのも、ここが単に降伏の地という歴史的建造物なだけではなく、箱館戦争の跡が今でも色濃く残っているのでした。

旧拝殿のすべての壁に生々しい弾痕が無数にあって、ここが戦場だったという事実をリアルに感じるのです。

わかりずらいかもしれないですが、木の節と同じぐらいの大きさの穴があちこちにあるのが見えるでしょうか。(クリック&拡大してください)

大体1.5cmぐらいの大きさの鉄砲の弾の痕です。

これがお社の壁一面に無数にありました。

頭痛に加えて、過去の映像が見えるようで胸が痛く熱くなります。

新政府軍、旧幕府軍、どちらもただ日本を良くしたい、守りたいという同じ想いに突き動かされていただけ。

想ってることは同じだけど、悲しくも道が違いすぎました…

ただ、命懸けでこの国を守りたいと願った人々がいたお陰で私たちが平穏に暮らしているのは紛れもない事実。

私達は過去からずーっと繋がっているんですね。

「良い時代になったなぁ」とあの頃の方々がにこやかに呟いてくれてたらいいなと願います。

最後に摂社・末社のご紹介。

歴史を感じる狛犬さんが良い味を醸し出しています(^-^)

こちらには小さな狛狐様がたくさんいました。

日本人って鶏に感謝したり馬に感謝したり包丁や針に感謝したり、とにかく感謝するのが好きだなぁって思います。

今もこんな風に色んなものに感謝する心があったら、嫌なニュースは少しは減っていたのかもと思ったりもしてしまいます。

卵や鶏肉、他の動物のお肉も元は命があって感情があって生きていたもの。

それらの命をいただくことによって私達は生かせてもらってるんだということを、改めて考えたりします。

命を奪ってただ捨てるような現代の食文化は問題があると感じますし、命を”無駄”にすることを少しでも減らせれたら、とそう思います。

今回の函館記はここで終了。

観光地巡りの一環で、歴史に触れるのもとても楽しいと思います。

ラッキーピエロのハンバーガーもいいですが、神社と歴史探訪もなかなか楽しいですよ!

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。