神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

私が大好きな札幌にもある伏見稲荷神社の総本宮、伏見稲荷大社にとうとう行ってきました!

ずっと行きたいと思っていて、急に「今だ!」思い立って(笑)

天気にも恵まれてとても良い旅となりました。

御朱印はコチラ→ 御朱印 伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)

稲荷山登頂編はコチラ→ 63. 伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ) –稲荷山頭頂編– 〜京都府京都市〜

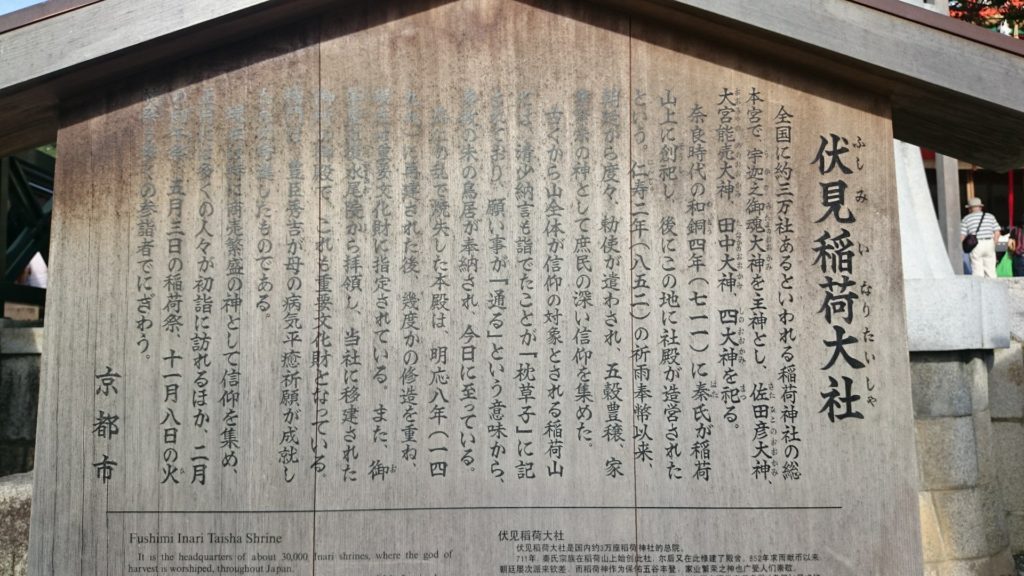

『伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)』

所在地 京都市伏見区深草薮之内町68番地

御祭神 宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)

佐田彦大神(さたひこのおおかみ)

大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

田中大神(たなかのおおかみ)

四大神 (しのおおかみ)

社格 旧官幣社

例祭 5月3日

鳥居 根巻鳥居

社殿様式 流造

【由緒】

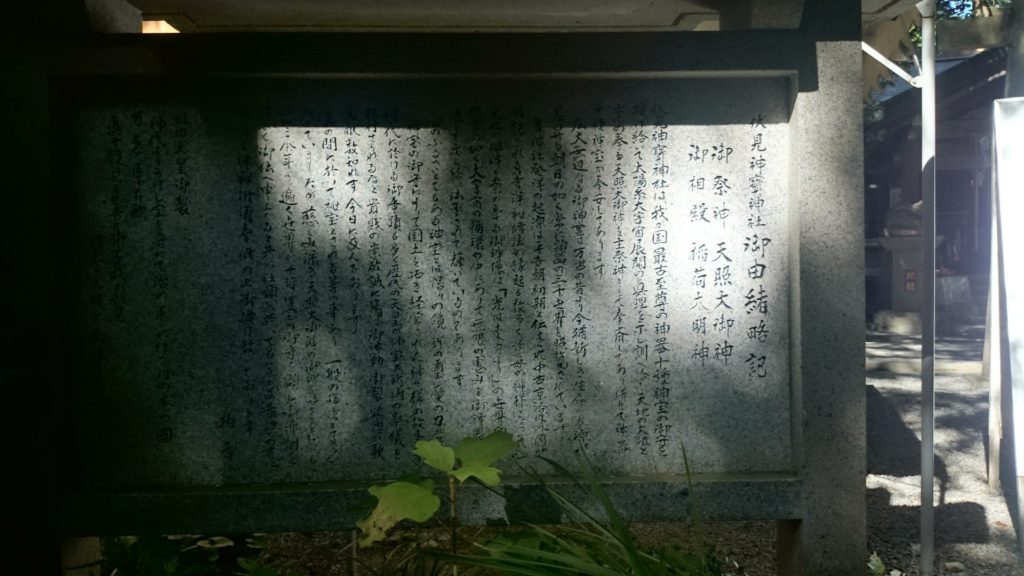

全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本宮で、宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)を主神とし、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、田中大神(たなかのおおかみ)、四大神(しのおおかみ)を祀る。

奈良時代の和銅4年(711)に秦氏が稲荷山上に創祀し、後にこの地に社殿が造営されたという。仁寿2年(852)の祈雨奉幣以来、朝廷から度々、勅使が遣わされ、五穀豊穣、家業繁栄の神として庶民の深い信仰を集めた。

古くから山全体が信仰の対象とされる稲荷山には、清少納言も詣でたことが「枕草子」に記されており、願い事が「通る」という意味から、多数の朱の鳥居が奉納され、今日に至っている。

応仁の乱で焼失した本殿は、明応8年(1499)に再建された後、幾度かの修造を重ね、現在は重要文化財に指定されている。また、御茶屋は後水尾院から拝領し、当社に移建された御所の御殿で、これも重要文化財となっている。楼門は、豊臣秀吉が母の病気平癒祈願が成就したため寄進したものである。

現在は特に商売繁盛の神として信仰を集め、正月には多くの人々が初詣に訪れるほか、2月の初午祭、5月3日の稲荷祭、11月8日の火焚祭も多くの参詣者でにぎわう。

今回の旅のメインの目的は滋賀の竹生島神社なのですが、隣の県である京都に滞在することにしました。

京都は高校の修学旅行以来。

ずっとゆっくり見て周りたいと思っていてやっと念願が叶いました。

といっても2泊なのでたくさんは見れなかったけど。

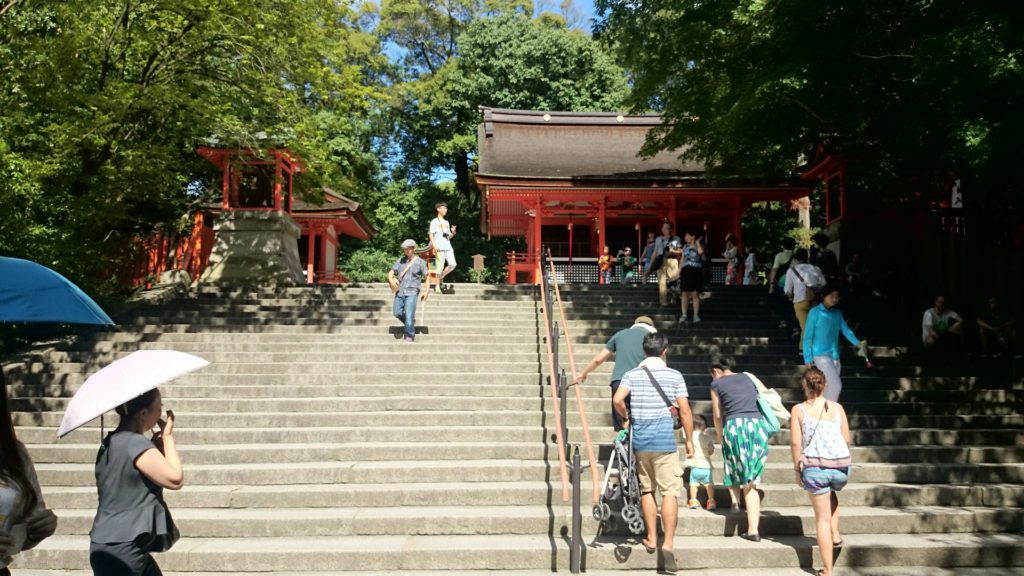

伏見稲荷大社は京都駅から数駅、「稲荷駅」を降りたら目の前ですごくわかりやすいです。

7月の末、お天気最高。

気温35度以上の夏日!

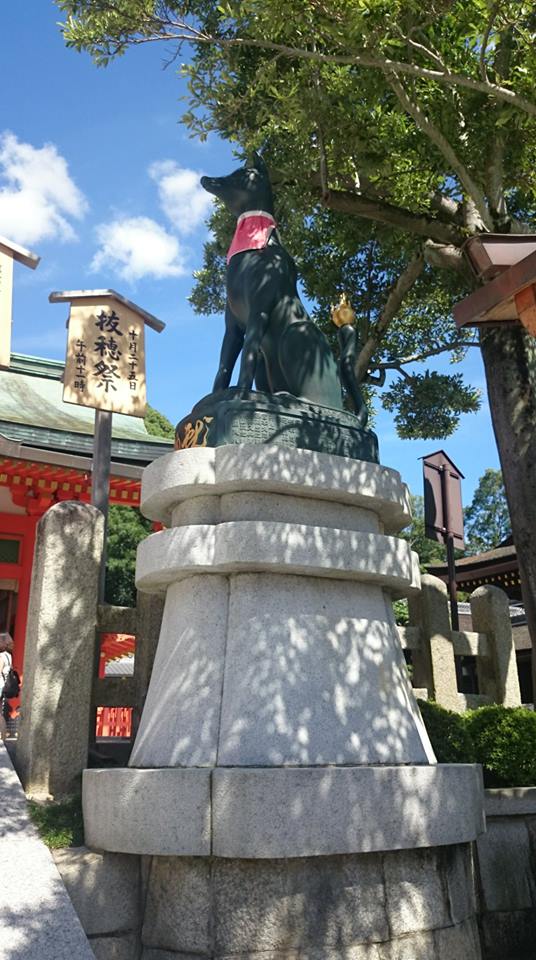

稲を咥えた大きな狐様が出迎えてくれます!

やっと来たかったところに来れたので写真では全く伝わりませんがちょっとテンションが上がっています。

広く長い石畳の参道。

正面には朱塗りの素晴らしい楼門が見えます。

この楼門は、数ある神社の楼門の中では最も大きいんだそうです!

参道の途中に末社がありました。

圧巻されて手水舎を撮り忘れ、帰り際に写しました。

強そうな狛狐さん達に見下ろされています。

随身門にはしっかり随身さんが待機。

随身門の左側にも階段があって、こちらからも入るとこができます。

授与所の方へ繋がる階段です。

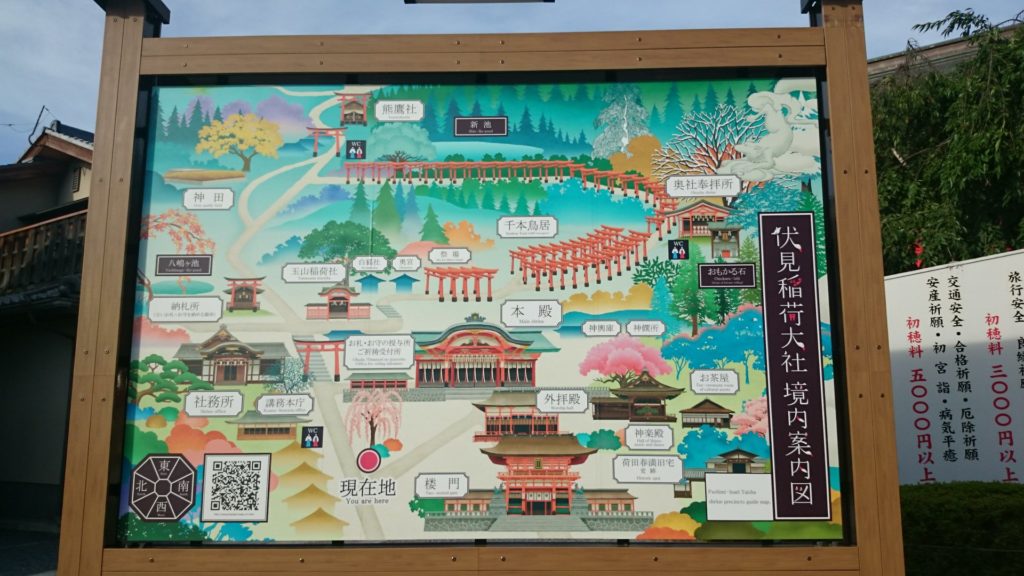

この階段の正面にある境内の案内図のタイトル文字が、狐のシッポやお顔や耳やお目々や鳥居でいっぱいで可愛い。

さて、随身門をくぐった先には朱色の立派な外拝殿!

本殿はその更に奥、稲荷大神(御祭神の五柱)が祀られています。

写真じゃ伝わりにくいんですが狐様の迫力が本当に凄いです!

変なことしたら本当に怒られそう(笑)

ここでちょっとウンチクです。

神社の狐様は神様の遣いとされ、狛犬さん同様に本殿の両脇で結界を張って悪いものが入るのを防いでくれています。

で、この狐様たち、よく見ると口に何か咥えていますよね?

(何も咥えていない場合もあります)

狐様が咥えているものは実は4種類あるんです💡

「玉(宝玉)」、「鍵」、「巻物」、「稲穂」の4種類で、これにはそれぞれ意味があります。

1つずつ説明しますね。

「稲穂」・・・稲荷大神のは漢字からわかるように、五穀豊穣の神様の眷属の証。

「巻物」・・・知恵を表す。人間の頼みごとを巻物に記して稲荷大神様に届けるという説もある。

「玉(宝玉)」と「鍵」・・・「玉は稲荷神の霊徳の象徴、鍵はその御霊を身につけようとする願望」という意味、または「玉と鍵は、陽と陰、天と地を示すもので、萬物はこの二つの働きによって、生成し化育する理を表している」と意味がある。

因みに、花火が打ち上げられる時の掛け声で「た〜まや〜」とか「か〜ぎや〜」などの掛け声を聞いたことがあると思うのですが、あれは実は伏見稲荷大社のキツネがくわえている玉と鍵に由来しているそうです。

また、玉を「穀物の倉庫」、鍵を「倉庫の鍵」とする説もあるそうで、どの説が正しいのか、または本来の説が何かなどは実際のところ正しくはわかっていません。

本殿には稲荷大神様(五柱)が祀られています。

右から田中大神(たなかのおおかみ)、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)、宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)、四大神 (しのおおかみ)の並びでお祀りされています。

賑やか!

外拝殿の右奥には神楽殿やお茶屋があります。

立ち寄りたかったけど時間が押してたので今回は諦め。

本殿の左に授与所があります。

絵馬が鳥居だったり狐の顔だったり、お守りなども色々あって見ていて飽きません。

授与所の奥にもお社があるので行ってみます。

下の写真は社務所。

さあ、千本鳥居の方へ向かいます!

巻物を咥えていますね。

右の狛狐さんは見えづらいですが玉を咥えています。

狐様が何を咥えているのか、を観察しながら散策するのも楽しいですよね。

更なる階段。

この末社群は、左から長者社、荷田社、五社相殿、両宮社。

両宮社は、天照大御神と豊受大神が御祭神です。

狐様が輪を作っています。

不思議な狛狐さんです。

「危険ですから近寄らないでください」と書いてある…

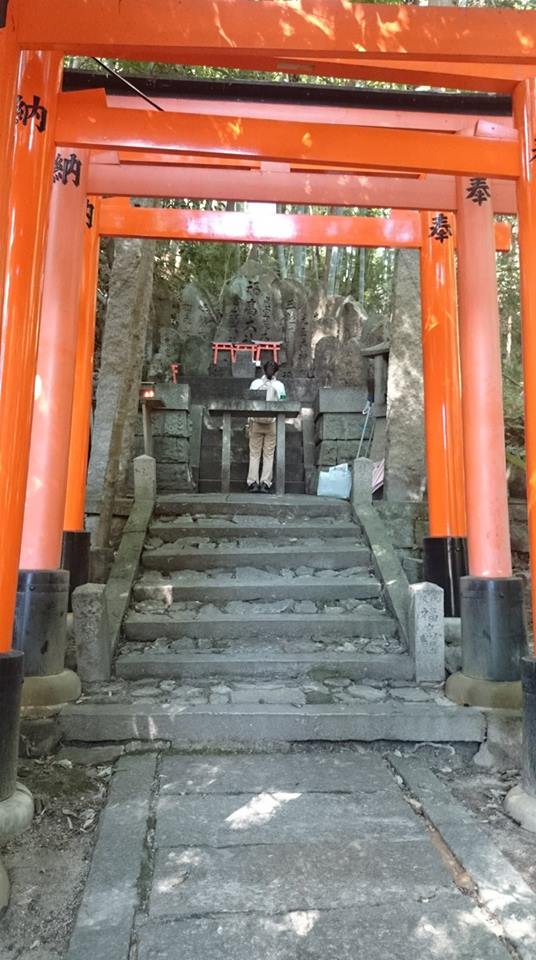

いよいよ千本鳥居に突入します!

なんとも幻想的。

ここだけ別の空間のようです。

どこにでも狛狐さんがいて私を監視しています(笑)

あ、こちらも咥えているのは巻物と玉ですね。

途中、二股に分かれていますが右側から参るのが正しいようです。

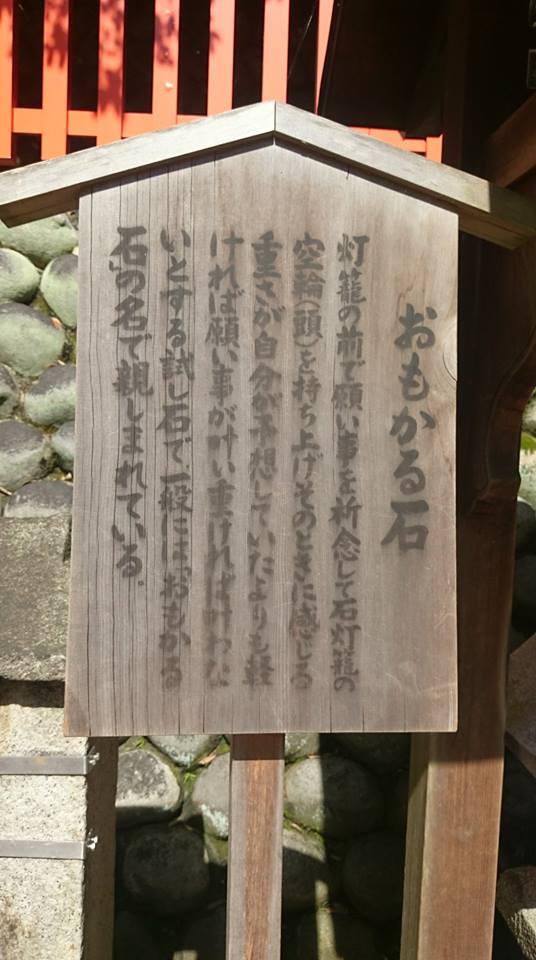

この先にあるのは奥社奉拝所。

通称「奥の院」と呼ばれる場所で、御神体である稲荷山の遥拝所でもあります。

願い事を心の中で思って、石を持ち上げた時に自分が思ってたより軽かったら願いが叶い、重かったら願いは叶わない、というアレです。

こちらにも授与所があり、お守りなどもいただくことができます。

右手奥に下へ降りる道があったので行ってみたら、そちらにもお社がありました。

また千本鳥居に戻ります。

まだまだ先は長い…

所々に摂社・末社がたくさんあります。

把握しきれない!

こんな感じで、ずーっと鳥居のトンネルが続いています。

「現在地」と印のあるココは「三ッ辻」です。

かなり歩いた気がしていましたが、全然半分も満たしてない…(笑)

その上部の4つ股になってるところが「四ッ辻」。

…これは夕方前に下まで戻れそうにないな…

猫さんどうしましょう?

稲荷山には地域の方がお世話をしている猫さんが住んでいます。

優しく見守ってくださいね。

三ッ辻のあたりには”狐塚”がたくさんあります。

ここも伏見稲荷大社の画像などで見たことがありますが、幻想的な空間です。

なんとここへ来るまでに500mlのミネラルウォーターを5本も飲み干しました(笑)

飲んでも飲んでも全部汗で出てしまうのです(笑)

三ッ辻付近で上から降りてくる方とこれから上に向かう方が「頂上まではあと2時間は必要ですよ」「えー❗そんなにかかるの⁉」と会話していたのビクビクしながら聞いていました(笑)

ここに来るまで2時間ほどかかっています(麓で参拝しながら、途中写真を撮りながらだけど)。

頂上に着く頃にはもう夕方、そこから麓まで降りたらもう暗いかな…

気がつけばお昼ご飯もまだだった!

と、あれこれ考えた末、三ッ辻で折り返して麓へ戻ることにしました。

登頂が未遂に終わったので、またリベンジしに来なくては!

下へ降りるには来た道を戻ってもいいですが、別ルートからも降りることができます。

また伏見稲荷ニャンコがいました♪

そしてやっと下山!

授与所の裏の方にはお土産屋さんなどがたくさん軒を連ねていています。

見ていたら欲しくなりますね。

時間は16時頃。

だんだんと店仕舞いもしていて陽も傾きかけてきましたが、それでも参拝者が途切れることはありませんでした。

登頂できずにとても心残りでしたが、また来ます!と誓ってホテルへ戻りました。

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。