神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

伊勢神宮の内宮で特別参拝からの続きです。

内宮を後にして、前日にも行った外宮へ戻りそちらでも特別参拝をさせていただきました。(礼服でないとダメなので、前日は通常の御帳の前での参拝)

宿泊ホテルは外宮のお膝元、伊勢市駅の近くなので一度ホテルに戻りカジュアルな服に着替えて靴もスニーカーに履き替えて再出発!

天孫降臨の道案内役、猿田彦命をお祀りする猿田彦神社へ向かいます。

御朱印はコチラ→ 御朱印 猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)

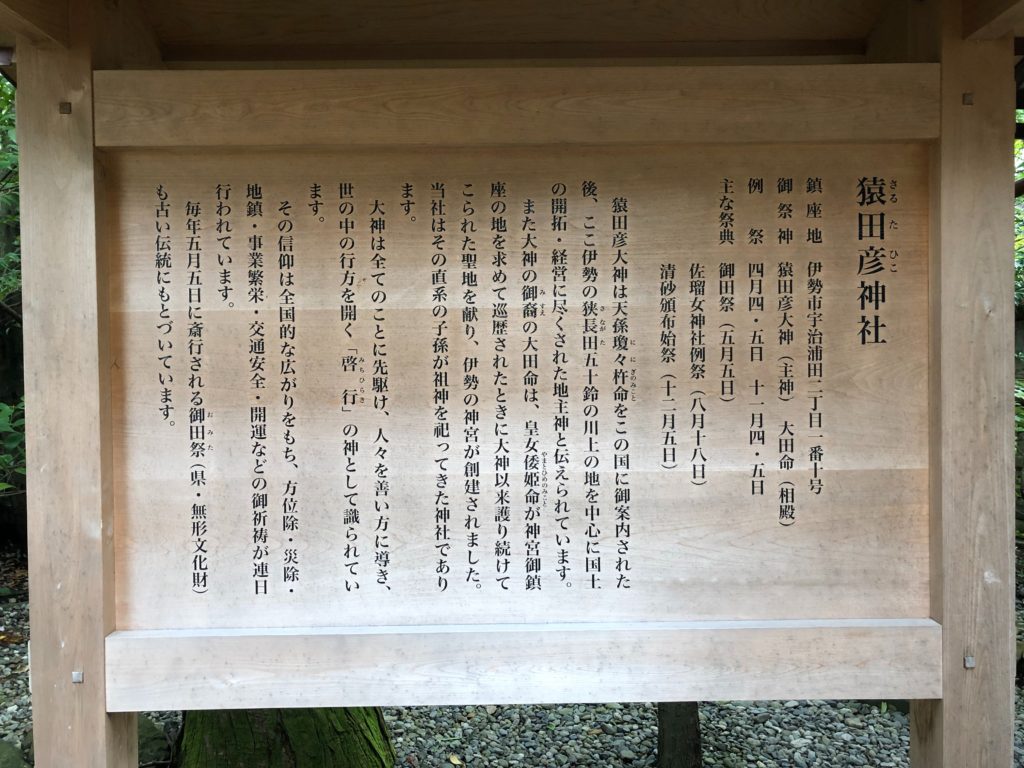

『猿田彦神社(さるたひこじんじゃ)』

所在地 三重県伊勢市宇治浦田2-1-10

御祭神 猿田彦大神(さるたひこのおおみかみ)

社格 無格社・別表神社

例祭日 4月4日・5日(春季例祭)

11月4日・5日(秋季例祭)

鳥居 伊勢鳥居

社殿様式 さだひこ造

【由緒】

天孫降臨を啓行(みちひらき)された猿田彦大神は、高千穂に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を御案内した後、天宇受賣命(あめのうずめのみこと)と御一緒に本拠地である「伊勢の狭長田(さながた)五十鈴の川上」の地に戻り、この地を始め全国の開拓にあたられました。

そして、神宮第一の古典『皇大神宮儀式帳』等にあるように、宇治土公宮司家の祖先で猿田彦大神の裔である大田命が、倭姫命の御巡幸に際して、猿田彦大神が聖地として開拓された五十鈴の川上にある宇遅(宇治)の地をお勧めし、そこに皇大神宮(内宮)が造営されました。そのため宇治土公家はその後、神宮において代々「玉串大内人(たまぐしおおうちんど)」という特別な職に任ぜられ、式年遷宮で心御柱と御船代を造り奉るなど、重要な役割を果たしてきました。

同時に邸内では御先祖である猿田彦大神をお祀りし、門前には全国から訪れる参拝希望者やお供えが絶えることはありませんでした。

当社は猿田彦大神の子孫である宇治土公家が代々宮司を務める神社です。

場所は伊勢市駅からだと三重交通バスで結構すぐです。

10分前後だったかな?

停留所が「猿田彦神社前」なのでわかりやすいですよ。

伊勢神宮の趣とはまた違う印象でした。

そしてやはり正午頃なので人が多い!

変わった造りの社殿だな〜と思って調べてみたら「さだひこ造」という独特な造りでした。

”猿田彦”や”猿田毘古”と書いて「さるたひこ」「さるだひこ」「さるたびこ」と読んだりします。

また「さだひこ」と読むこともあります。

神様の漢字表記や読み方はたくさんあり、どれも正解です。

また、女神(おんながみ)の場合は名前に「姫(ひめ)」とつく場合が多いですが、「比売」や「毘売」と表記することがあります。

むしろ「姫」や「彦」は最近の表記の仕方になります。

ついでに、素戔嗚尊や瓊瓊杵尊の「尊(みこと)」ですが、「命」と書いて”みこと”の場合もありますよね。

これにも各神社さんによって表記がバラバラだったり書物によって違ったりもしますが、通説には、

特に至貴な神様には「尊」

天津神には「尊」、国津神には「命」

とされています。

ですが、日本書紀以降に「尊」が用いられるようになる前の古事記では全ての神様において「命」の敬称が用いられています。

つまり、後の人達が神様をグループ分けするのに用いるようになったのではないか、ということです。

因みに「神」の敬称は特に造化三神などの上の神様に用いられています。

なんとなく、尊>命と言うイメージは私たちとしては分かりやすいかもしれないですね。

天津神メンバー

造化三神を含む別天津神(ことあまつがみ)

↓

国之常立神(くにのとこたちのかみ)〜伊奘諾尊&伊奘冉尊夫妻までの神世七代(かみのよななよ)

↓

天照大御神3姉弟とそのお仲間の神様

↓

瓊瓊杵尊率いる天孫降臨メンバー

上記の神様の「神」以外の敬称は「尊」、そして上記の神々以外の神様は元から地上にいた神様とされるので「命」という表記分けをされることが多いです。

天孫降臨の際、瓊瓊杵尊の道案内しようと待ち伏せしていた猿田彦命は、こちらの世界で待ち伏せをしていたのを考えると国津神ってことになります。

よって、継承は「命」を使われることが多いです。

(お祭りしてる神社では「大神」という敬称もよく使われます)

余談ですが、日本神話による素戔嗚尊が高天原であまりにも好き勝手し放題をしたため地上に追放された際には敬称が「尊」から「命」と表記されるようになったそうです…

いやこれ、ちょっと…差別…(笑)

素戔嗚尊は実際はそんな酷い神様じゃないと思いますが(笑)、後から人間が天津神と普段地上にいてくれる神様(国津神、または立候補して国津神になってくれた神様)を分かりやすく区別する為に敬称を分けたのが想像できます。

日本神話を紐解きながら神社を巡ると面白いですよ(^-^)

軌道修正。

先ほどの拝殿の写真で、手前に何かポツンと何かあるのにお気づきでしょうか?

アレはコレです。

THE 古殿地(こでんち)。

伊勢神宮の内宮の記事と外宮の記事を読んでくださった方はお分かりかと思いますが、古殿地とは以前お社が建っていた場所をいいます。

伊勢神宮絡みや上賀茂神社などでは式年遷宮で交互に場所を替えますが、猿田彦神社では式年遷宮はないそうで、この古殿地は単に”以前お社があった場所”として石柱を置いて示しているものらしいです。

八角形なのは八卦と方位を表しているそうです。

で、やっぱり硬貨を置きたがる日本人。

謎の儀式。

「猿田彦大神」と書いてあります。(81%そうだよね?)

よ、読めない…

あ、小ネタですが、猿田彦命は天狗のモデルとされています。

猿田彦命は、顔が赤くて鼻が異様に高くて背もとても高く、目は八咫鏡みたいに光って一本歯の高下駄を履きこなす風貌らしいです。

想像したらかなり異様です(笑)

瓊瓊杵尊が天宇受売命に「あの人、不気味なんだけど…ちょっと見てきてくれない?」と言うのも分からないでもない(笑)

実際の姿が見たことないから、もっと違うかもしれないけど!

これで終わりではありません。

猿田彦命と言えば?

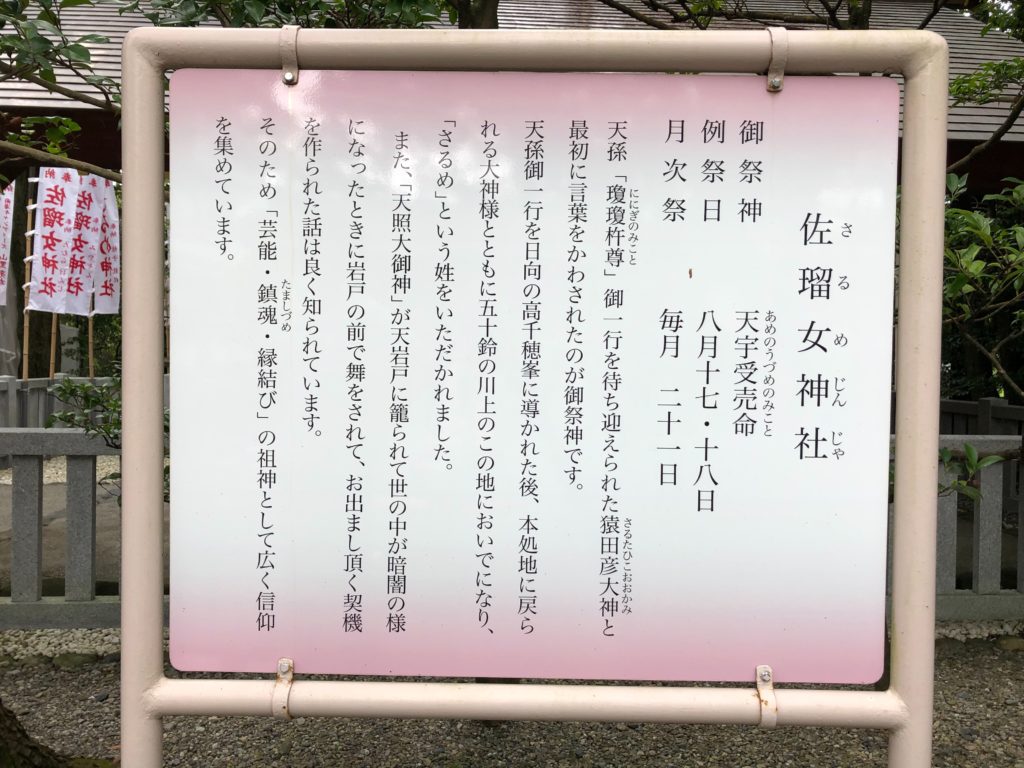

そうです、アメノウズメノミコトです!

猿田彦神社での表記は「天宇受売命」。

良く見かける表記は「天鈿女命」ですが、こちらの神社では別表記ですね。

更に、瓊瓊杵尊と一緒に降りてきてるので天津神なハズで、敬称は「尊」が一般的かと思われます。(日本書紀以降は)

こちらの記事では神社さんに合わせて「天宇受売命」表記でいきます。

三重県に降り立って伊勢神宮巡りの第一弾(正確には世木神社へ寄ってるので第二弾ですが)の夫婦岩で有名な二見興玉神社の御祭神が参拝者をも導いてくれる猿田彦命でした。

そちらにも天宇受売命がお祀りされていて「この二柱はワンペアですよ〜」とお伝えしていました。

こちらの神社でもご覧の通り、二柱の神様はいつも一緒の仲良しです。

神社名の「佐瑠女(さるめ)」とは猿田彦命の名前からきていて”猿の嫁だから”です。(そんな乱暴な言い方はよくないけどニュアンスで汲み取ってください)

「猿女」と表記されることもあります。

天宇受売命は芸能や縁結びのご利益があるとされているんですが見てください、このノボリの名前!

パッと見ただけでも芸人のみやぞんさん、青木さやかさん、たむけんさん、南キャンの山ちゃんさんなど皆さんがご存知の著名人も参拝に来てるようですね。

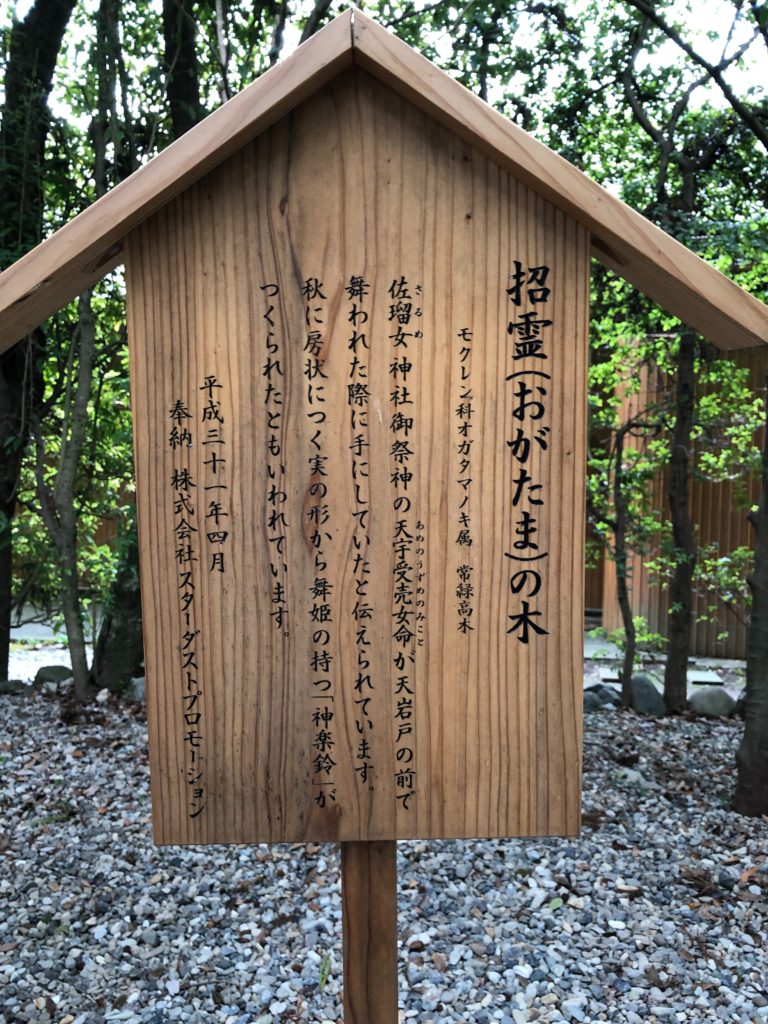

お社の横には、高天原での大事件、アマテラス様の”岩戸隠れ”の際に(隠れてないと言う噂もチラホラ)、天宇受売命が手に持って舞をしたという招霊(おがたま)の木が植えられていました。

天宇受売命の舞、見てみたいですね。

さざれ石もありました。

国歌に出てくるさざれ石は神社ではよく見かけます。

本殿の裏へ続く通路があったので攻めてみたら御神田がありました。

こういうのを発見した時、隠れアイテムを見つけた時のような気持ちになります(笑)

参拝に訪れたのは9月の末近くでした。

この頃はまだ稲は青々としていますが、この後、黄金色の稲穂となり、11/23の新嘗祭の時に猿田彦命に捧げられたんでしょうね(^-^)

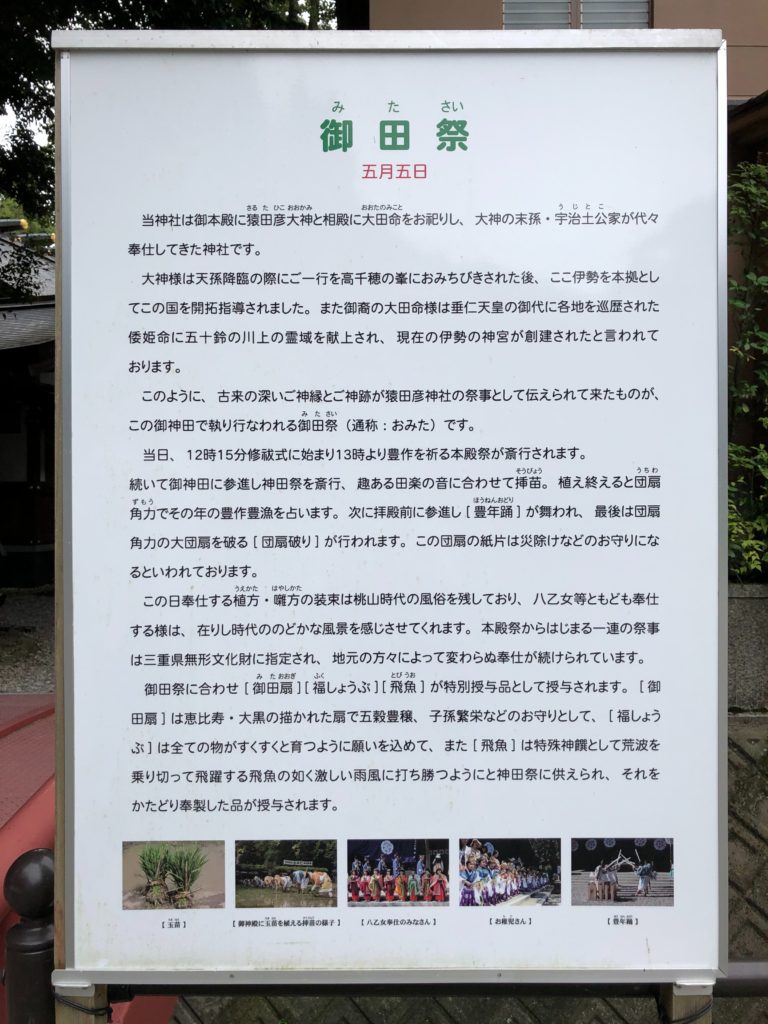

子供の日には御田祭も行われるようです。

田んぼの端の山辺に見つけました。

何かの石?を猿田彦神社だけに狛猿がお守りしています。

レアショット。

本殿の後ろ姿。

佐瑠女神社の正面に御神田への小道があります。

本殿の右の方へ抜けたところに車のお祓いをする場所があります。

ここにいた狛犬さんがまたかなり年季の入った狛犬さんでした!

悠久の年月、お守りしてくれてありがとうm(_ _)m

授与所は本殿向かって左側。

こちらで猿田彦神社と佐瑠女神社の御朱印をいただくことができます。

御朱印はまた別の記事で。

猿田彦神社を後にして、おかげ横丁のあるおはらい町へと向かいました。

(ここは絶対寄らなきゃね!)

お導きをありがとうございます、猿田彦命!

ちょっとこれからおはらい町にも導かれてきます!(笑)

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。