神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

さあ!今回は沖縄シリーズです!

…と言っても2箇所しか行けてないんですが…

両親も一緒の旅だったのであまり連れまわすわけにいかず(^-^;)

でも楽しい旅でした♪

沖縄には、琉球王国(琉球國)の王府から特別に扱われていた8つの神社「琉球八社」というのがあります。

これらは元は8つのお寺で、それらを総称して八公寺とする真言宗のお寺に併設された神社だったようです。

間違いがあったらスミマセンなんですが、元来、琉球國では”御嶽(うたき)”と呼称する場所があって、主に先祖崇拝が琉球の信仰となっていました。

後に真言宗などの仏教(神仏習合)の普及と共に神道も沖縄の文化に根付きました。

長くなるので詳しく書きませんが、”御嶽”とは基本的に“聖域”であります。

有名なところだと斎場御嶽(せーふぁうたき)などがありますが、あくまでも御嶽は地元の方が神(御先祖様を含む)の降りる場所として大切にしてきた場所なので、現在のように観光地化されて誰でも出入りできるのは何だかな〜と感じたりもします。

でもまぁ、上に挙げた御嶽などは地元の方も承認してることだと思うので私が口を挟むところではないですが、ひっそりと茂みの奥などにある低い石塀で囲われたところなどには不用意に入らないようにしましょう。

これは周辺の方が御先祖様をお祀りしてる御嶽=聖域です。

話を戻して、「琉球八社」については以下の通りの8つの神社です。

・波上宮(なみのうえぐう) [那覇市]

・沖宮(おきのぐう) [那覇市]

・識名宮(しきなぐう) [那覇市

・普天間宮(ふてんまぐう) [宜野湾市]

・末吉宮(すえよしぐう) [那覇市]

・安里八幡宮(あさとはちまんぐう) [那覇市]

・天久宮(あめくぐう) [那覇市]

・金武宮(きんぐう) [国頭郡]

沖縄の神社の派生は熊野権現(=熊野三山。全国の熊野神社の総本社)という説(和歌山から沖縄へ渡った)がありますが、諸説あるようで確定的なものではないようです。

今回の沖縄旅行では沖縄総鎮守である波上宮、そして沖宮を訪れました。

まずは波上宮の紹介から。

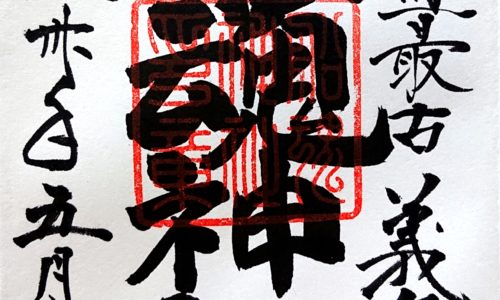

御朱印はコチラ→ 御朱印 波上宮(なみのうえぐう)

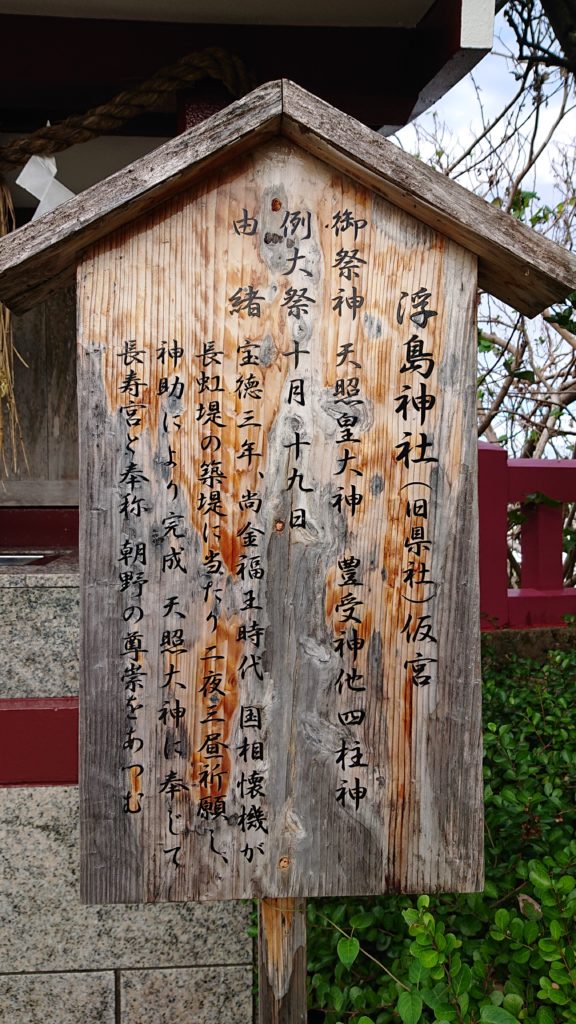

『波上宮(なみのうえぐう)』

所在地 沖縄県那覇市若狭一丁目25番11号

御祭神 伊弉冊尊(いざなみのみこと)

速玉男尊(はやたまをのみこと)

事解男尊(ことさかをのみこと)

旧社格 官幣小社

別表神社

例祭日 5月17日

鳥居 明神鳥居

社殿様式 流造

【由緒】

当宮の創始年は不詳であるが、遙か昔の人々は洋々たる海の彼方、海神の国(ニライカナイ)の神々に日々風雨順和にして豊漁と豊穣に恵まれた平穏な生活を祈った。

その霊応の地、祈りの聖地の一つがこの波の上の崖端であり、ここを聖地、拝所として日々の祈りを捧げたのに始まる。波上宮の御鎮座伝説に『往昔、南風原に崎山の里主なる者があって、毎日釣りをしていたが、ある日、彼は海浜で不思議な”ものを言う石”を得た。以後、彼はこの石に祈って豊漁を得ることが出来た。この石は、光を放つ霊石で彼は大層大切にしていた。

このことを知った諸神がこの霊石を奪わんとしたが里主は逃れて波上山《現在の波上宮御鎮座地で花城と(はなぐすく)も呼んだ》に至った時に神託(神のお告げ)があった。即ち、「吾は熊野(くまの)権現也(ごんげんなり)この地に社を建てまつれ、然(しか)らば国家を鎮護すべし」と。そこで里主はこのことを王府に奏上し、王府は社殿を建てて篤く祀った』と云う。

以来、中国・南方・朝鮮・大和などとの交易(琉球王府直轄事業)基地であった那覇港の出船入船は、その都度、波上宮の鎮座する高い崖と神殿を望み、出船は神に航路の平安を祈り、入船は航海無事の感謝を捧げたという。また人々は常に豊漁、豊穣を祈り琉球王府の信仰も深く、王みづから毎年正月には列を整え参拝し、国家の平安と繁栄を祈るなど朝野をあげての崇敬をあつめ、琉球八社(官社)の制が設けられるや当宮をその第一に位(くらい)せしめ、「当国第一の神社」と尊崇された。

明治の御代になるや、同二十三年官幣小社に列格し、沖縄総鎮守としてふさわしい社殿、神域の結構を見るに至ったが、先の大戦で被災した。

戦後は、昭和二十八年に御本殿と社務所が、同三十六年には拝殿が再建された。そして平成五年、平成の御造営により、御本殿以下諸社殿が竣工。翌年五月、諸境内整備が完工した。

由緒にあるように、波上宮は沖縄総鎮守となっています。

初めて行った沖縄の神社がこの総鎮守だったのは幸運だったなぁと思います(^-^)

大体いつもそうなんですが、旅先では時間に制限があるので絶対にここへ行く!という目的がない時は宿泊ホテルから便の良いところ、または移動の際の通り道などを中心に行けそうな神社に行くスタイルなので、そのパターンでたまたま波上宮がスタートというのは縁起がいいなと感じたのでした。

このあたりは住宅も多かったんですが、平日の朝なのもあってか静かでした。

天気も良くてのんびりしたくなります。

もうこの時点で雪国の人間にとってはミーハーに沖縄に住みたいな〜!という気持ちが芽生えますよね(笑)

雪国の人にとっては毒だわ(笑)

一の鳥居をくぐり参道を進みます。

沖縄の神社ってどんな感じなのかな…(ちょっとワクワク)

おお〜!!

これは!

いかにも沖縄という感じの赤い瓦屋根!

それに合わせて柱なども同じ色調。

唐の感じが色濃く、暫く見惚れていました…

この赤い瓦ですが”沖縄赤瓦”または”琉球赤瓦”と呼ばれる瓦で、原料は沖縄でしか採れない「クチャ」と呼ばれる海底の粘土状の土だそうです。

一般の火山灰などから作る黒い瓦とは全く性質の違うもので、なぜ琉球赤瓦を使うのか、その一番の理由は「黒い瓦だと暑いから」。(結構フツーの理由!笑)

琉球赤瓦は吸水性が高く通気性がいいので湿気から家を守ることができるし、強い日差しによる温度上昇を和らげることができる、という利点があるんだそうです。

知恵ですよね。

オシャレとか派手なのが好きだからとかの理由で赤瓦を使ってるんじゃないんです!(笑)

民家の場合だとこの赤瓦の上に同じくクチャで作ったシーサーがちょこんと乗っていて可愛いです♪

素敵ですねぇ〜(*´∀`*)

本当に鮮やか。

神社というより神殿という表現が合ってるような気がしました。

できるだけライブ感を出してお届けしたいんですが、写真だと限界がありますね(*_*)

基本的に写真の加工はしたくないし、加工すると嘘っぽい感じがして心が咎めてしまうので…

でも実際に肉眼で見るのと写真とでは、肉眼で見る方がもっと発色も雰囲気もずっと良いです、当たり前だけど。

実物はもっと赤色が綺麗に発色してました!(汲み取って)

天気も良くて最高!

手水舎も琉球赤瓦。

生えてる植物も地元とは全然違うので色々なものが新鮮に感じます。

狛犬というのはそもそも唐の獅子(沖縄でいうところの「シーサー」)が由来のようなので、狛シーサーと言った方が失礼がないかな( ´∀`)

こちらもクチャで作られています。

余すとこなく神社の様子をお伝えしたいんですが、毎回毎回限界を感じてしまう…

沖縄の神社もとても良いですよ。(う〜ん、語彙力〜)

心の中で神様に断りを入れて少し奥の方を撮らせていただきました。

やっぱり造りが少し独特というか、沖縄流な感じですね。

HPの写真などを見ると、手前の台のあたりで正式参拝や挙式の風景が掲載されていました。

奥の赤い台は舞殿というか舞台のようになっていて、ここで神様へ舞を奉納したりします。

拝殿の右側に一際色鮮やかな色彩を放ってる建物は、沖縄県神社庁と社務所が一緒になっているものです。

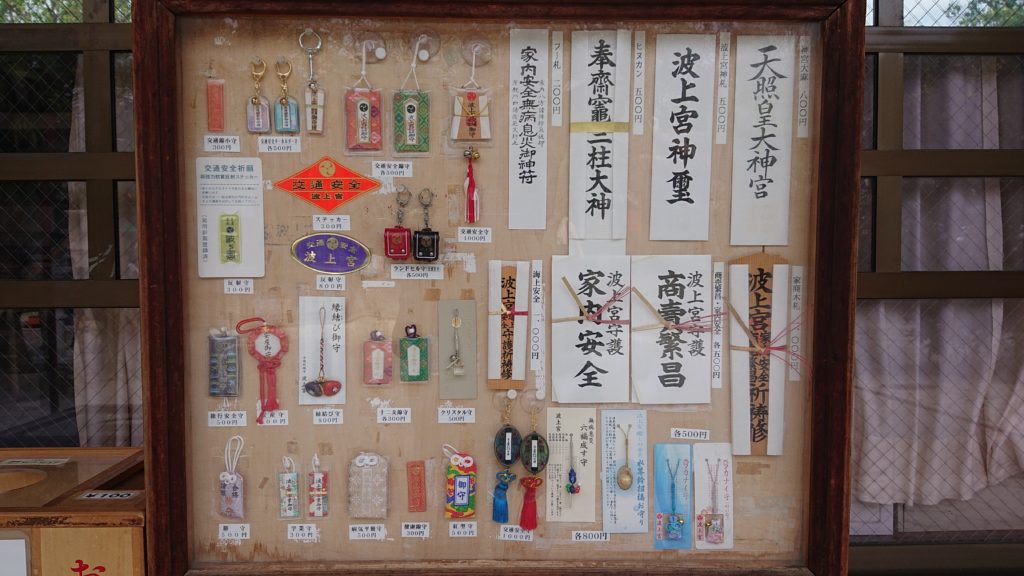

お守りも色鮮やか!

沖縄の伝統工芸でもある紅型(染物。「びんがた」と読みます)がとても好きなんですが、沖縄は至るところにそういう色彩の配色があって楽しくなります。

ちょっと神社から話が逸れますが、これから沖縄へ行く方にオススメしたいお店があります。

「城紅型染工房」さんというお店。

伝統的な染物から現代風な染物まで色々あって、柄もジンベイザメやヤンバルクイナのイラストなどがあってとても可愛いんです!

見てるだけでも楽しい!

詳しくは長くなるので別の機会に改めてご紹介しますが(機会があれば)、お店の方も親切でとても良いお店でした。

北海道でも明治天皇のお名前をよく見かけます。

幕末から新政府への転換期に即位されていた明治天皇により、明治2年に北海道と沖縄が正式に日本という国に定められました。

そこから北海道にも本州からの入植者があって神社も多く建てられました。

因みに北海道一ノ宮である北海道神宮の御祭神は明治天皇と開拓三神(大國魂神、大那牟遲神、少彦名神)です。

道民でも知らない人が多いですが、天照大御神ではないんです。

明治天皇のお父様は平安京で過ごした最後の天皇であらせられる孝明天皇。

孝明天皇も明治天皇も日本の変換期に即位されてた天皇です。

この波上宮ですが、お社の奥は崖になっていて、境内からは眼下の様子を捉えられないんですが横の方から砂浜に降りていくことができます。

猫が寝そべっていたりしてずーっとボ〜ッとしていたいマッタリな雰囲気。

写真は撮ったんですが指が入ったりしていてボツにしました(笑)

すぐ側に海中道路っていうのかな?まぁ、浅瀬の上に道路が走っていて、そこからの景色がとても綺麗です。

今回はその道路を走らなかったので写真がなく、WOW!JAPANさんから画像をお借りしました。

ここだけ別世界のようですね(^-^)

ぜひ訪れてみてください。

次の記事では沖宮を紹介します。

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。