神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

前回の続き。

大和三山の一つである畝傍山を登頂し、登りとは反対側のルートを下山して、次に訪れたのは畝火山口神社です。

畝傍山の東北方面の登山口付近にある神社で、規模や佇まいなどは東大谷日女命神社みたいな感じかと思いきや、意外と広く、そこそこのサイズ感のある神社でした。

この神社の創始は不明。

私は前回の記事で記したように、東大谷日女命神社と”取り違えた説”が有力じゃないかなぁと睨んでいます。(ギロリ)

木々に囲まれた参道を進むと赤い神明鳥居と、歴史を感じる社号票が現れ、参道には灯籠がたくさんあって、この地域の方々に大切にされていることが伝わってきます。

この社号票の歴史を刻んだ感じ、たまらないですね〜!

どれだけの年月を過ごしてきたのかと、妄想せずにはいられませんね!(妄想癖持ち)

では、ここで基本情報を。

『畝火山口神社(うねびやまぐちじんじゃ)』

所在地 奈良県橿原市大谷町248-5

御祭神 気長足姫命(おきながたらしひめのみこと)=神功皇后(じんぐうこうごう)

豊受比売命(とようけひめのみこと)

表筒男命(うわつつのおのみこと)

社格 式内社

例祭日 4月16日

鳥居 明神鳥居

社殿様式 流造

【由緒】

飛鳥・奈良時代から朝廷の尊崇篤いと伝承されている当神社が記録に見えるのは大同元年(806)「新抄勅格符鈔」に神封一戸を寄せられたとあるのが最初である

貞観元年(859)正五位下を授かり延喜の制では明神大社として官幣及び祈雨の幣に預かったことが「三代実録」に、又、延喜式祝詞に皇室の御料林守護の為山麓に山神の霊を祀るとあり大山祇命を御祭神としていたことが伺える

文安3年(1446)「五郡神社誌」に畝傍山口神社、在久米郷畝火山西山尾とあり、当時は西麓にあったとされている 天正3年(1575)の畝傍山古図では山頂に社殿が描かれており、この間に山頂へ遷座されたことが明らかで口碑に当時の豪族越智氏が貝吹山に築城の際真北に神社を見下ろすことを恐れて山頂に遷座したとあるのと符合する

「大和名所図絵」にも昔畝傍山腹にあり、今山頂に遷す祭る所、神功皇后にてまします畝傍明神となづくとあり、当神社の御祭神神功皇后が朝鮮出兵の際応神天皇をご安産になられたとの記紀の伝承により今に「安産の守神」として信仰されている

主神であった大山祇命を境内社に祀り、本殿に気長足姫命、豊受姫命、表筒男命の三神を奉祀したのもこの頃かと思われる

神社名も畝傍坐山口神社から畝火明神・畝火山神功社・大鳥山などと呼ばれてきたが明治に入って旧郷社「畝火山口神社」と定められ、俗にお峯山と呼ばれてきた

現在の社殿は昭和15年皇紀2600年祭で橿原神宮・神武天皇陵を見下し神威をけがすということで当局の命により山頂から遷座した皇国史観全盛期の時勢を映した下山遷座であった

前回もクドクドと書きましたが、元々この辺りにあった畝火山口神社は、天正年間(安土桃山時代。1573年〜1592年を指す)の頃に一度畝傍山山頂に遷座され、皇紀2600年(昭和15年)にこの場所に再度遷座されました。

上げて下げる的な。

その際に、畝傍山を挟んで反対側にある東大谷日女命神社と取り違いがあったのでは?という疑惑が一部であります。(詳しくは前回の記事でどうぞ)

基本データにあるように、この畝火山口神社がある住所は「橿原市大谷町」。

これだけだと不思議に思うところはないんですが、前回の記事で書いた東大谷日女命神社がある場所は、神社名になる”大谷”町ではなく「橿原市畝傍町」。

地名が変わったのかな?とも考えてみたけど、時代が進むにつれて市町村が合併することはあっても細分化されることはあまりなさそうだし、そう考えると東大谷日女命神社があった場所が元は「大谷町」だったとは考えにくい気がします。

ならば”山口”というのは地名かと言えばそうではなく、水源となる山間の地に山の神を祀り、国家的に管理・祭祀する神社の名称には”山口”が付けられるようで、漢字から想像する「山の入り口」的なニュアンスとも少し違うようでした。

『延喜式』では”山口”という名前がついた神社を85社定めており、その中で朝廷から”水を司る神社(神)”として大切にされてきたことが窺えます。

また、『延喜式』の中に、畝傍山から伐り出した木材を宮殿の資材にしていた記述もあり、朝廷はこの山の水源や樹木の恵みを授かっていたことがわかります。

由緒を読むと、「今山頂に遷す祭る所、神功皇后にてまします畝傍明神となづくとあり」と書かれており、山頂に遷座された際に御祭神が大山祇命から神功皇后へと変化したことが読み取れます。

大山祇命は山の神なので、当初大山祇命をお祀りしていたことは全く違和感を持ちませんが、なぜに途中から神功皇后に?

Why?

これもまた解けぬ疑問です。

加えて、現在の畝火山口神社では主祭神である神功皇后の他に、豊受比売命と表筒男命がお祀りされています。

表筒男命については神功皇后と関わりの深く、住吉大社で神功皇后と住吉大神(底筒男命・中筒男命・表筒男命)が共に祀られているので、表筒男命がお祀りされているのはわかります。

が、ここでもまた疑問。

住吉大神の残りの二柱である底筒男命(そこつつのおのみこと)と中筒男命(なかつつのおのみこと)が勧請されていません。表筒男命と三位一体、仲良しセットなのに…

「嵩張るから一柱で良くない?」

とは絶対にならないと思うし、何かちゃんとした理由があると思うのですが、調べきれませんでした(*_*)

更に豊受比売命についても同様に、ここに勧請された理由は不明でした。

食物を司る神なので、五穀豊穣を願って勧請されたのかもしれませんね。

プチネタ。

豊受比売命は伊勢神宮の外宮(豊受大神宮)に鎮座されている豊受大神のことですが、”比売”(=姫)というのが神名についているので女神と考えるのが普通。

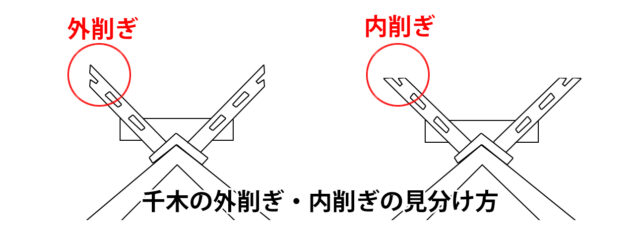

ですが、伊勢神宮の外宮の正宮(本殿)の千木(ちぎ)は外削ぎになっています。

千木とは下の写真の赤丸内の部分を指します。

この写真の角度ではちょっと見にくいのですが、千木の先端を地面に対して平行に切ってあるのを「内削ぎ」、垂直に切ってあるのを「外削ぎ」と言います。

神社では、内削ぎは女神を、外削ぎは男神をお祀りしている造りとされ、それぞれ女千木(めちぎ)、男千木(おちぎ)と言われたりします。

外宮の場合、豊受比売命(豊受大神)をお祀りしてるにも関わらずお社の千木は外削ぎ(男千木)なので、実は豊受比売命は本来は男神なのではないか?という説も囁かれています。

一方で、他の神社でも女神なのに外削ぎ、男神なのに内削ぎというパターンもちらほらあり、後世の人が神の性別をどこかで間違えたのか、それともそもそも千木の形状は男女の識別に無関係なのか、今でも時々議論の的になっていたりします。

話を畝火山口神社に戻します。

下の写真は拝殿から先の風景。

この奥に本殿があります。

屋根や瑞垣の造り、配色など、どことなく春日大社に似ています。

この御神酒は美味しいやつかな…(ジュルリ)

畝傍山の麓なので、辺り一面緑です。

空気が美味しい(*´꒳`*)

本当に奈良という地域は、太古から自然と共に共存・共栄してきたんだなぁ〜と実感できる風景がたくさんありました。

そういう心持ち、精神は現代に必要なことのように感じます。

このお馬さんの右側にあるのが本殿(屋根だけ見えてる)と瑞垣です。

左の建物は宝物庫とかかな?

上記で説明した大山祇命はスタメンから外された(←表現が不敬)後に、こちらの相殿社でお祀りされことになりました。

左の小さなお社は何かわかりませんでした…

やっぱり!と思ったのは、この相殿社に「春日神社」があったことです。

どうりで瑞垣などの造りに春日大社感があるな〜と思ったわけです。

「春日神社」があることから、春日大社の影響を受けている神社ということが判明。

(この翌日は春日大社へ参拝したので、後の記事でたっぷりとお届けします!また絶対長くなる!)

埴安彦命神社の埴安彦命とは、土・土器の神様です。

前回の記事で載せた、畝傍山山頂にあった禁足地。↓

この場所で、古来から住吉大社の「埴使神事(はにつかいしんじ)」というのが行われてきました。

祈年祭・新嘗祭の為の平瓮(ひらか。古くから吉凶を占う神事に用いられた薄い土器のお皿)を作るため、ここで埴土を採取し持ち帰るのだそうです。

その神事は現在でも続いているもよう。

故に、土・土器を司る埴安彦命がお祀りされていたんですね。

どうして平瓮のために住吉大社からここまで土を取りに来るのかはわかりませんが(住吉大社の近くで良い土が取れるところはないんか?)、とにかく畝傍山は神聖な山として扱われていたことがわかります。

藤原京があった時代を鑑みても、太古から特別視されていたことは間違いなさそうですね。

紹介する順序が逆になってしまいましたが、畝火山口神社を参拝の際は、まずこの祓戸社で手を合わせてから拝殿へ参りましょう。

他の神社でも祓戸社がある場合は、本殿へ向かう前に、先にそこで手を合わせるといいです。

畝火山口神社は畝傍山の麓に鎮座してることもあって、あたり一面、緑で満たされています。

登山の後は、あそこのベンチで一休み、といった感じ。

御朱印は、社務所の方が不在だったようで、今回はいただくことができませんでした。

畝火山口神社から畝傍山の北側をぐるーっと回って20分ぐらい歩いた先に、神武天皇畝傍山東北陵(神武天皇の御陵)があります。

朝から石上神宮、そして橿原神宮、その後に畝傍山へ登り、日陰もない炎天下の中を神武天皇畝傍山東北陵へと歩いてるうちにちょっとクラクラしてきたので、途中の高野山真言宗 山本大師惠泉寺で少しだけ休憩させていただき、更に歩いて神武天皇畝傍山東北陵の裏山道までやってきましたが、どうにもここから先に進めなず立ち止まってしまいました…

そうです…霊的な……

じゃなくて、目眩が酷くなって!(笑)

多分、前日の大神神社の摂末社巡りもあって歩き過ぎの疲労と暑さでやられたんだと思います。張り切りすぎ(笑)

結局この日は無理せずここで切り上げ、神武天皇畝傍山東北陵は後日に訪れることに…

マジで奈良はレンタカー必須ってことを今回はスタディしました!(笑)

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。