神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

前回の広島城の続きです。

なんかいつもお城は上手く撮れない。

迫力をお伝えしたいけど伝わらない気味…

とりあえず広角モードで撮ってみたけども、イマイチ迫力が出てないですねぇ。

ともあれ、いよいよ登城します!

広島城の第4層で「安芸宮島の景」という展示が設けられていましたが、残念ながら撮影は禁止。

絵、特に浮世絵などはカメラのフラッシュで変色や色褪せしやすいのです。

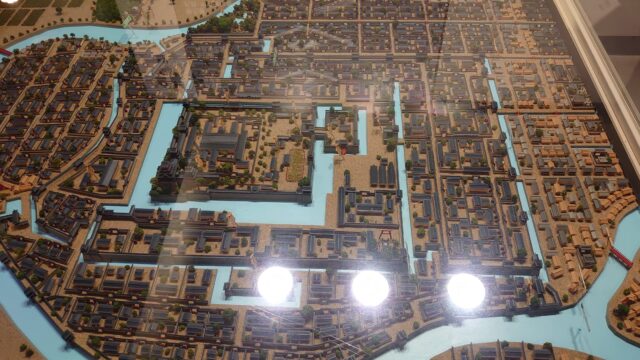

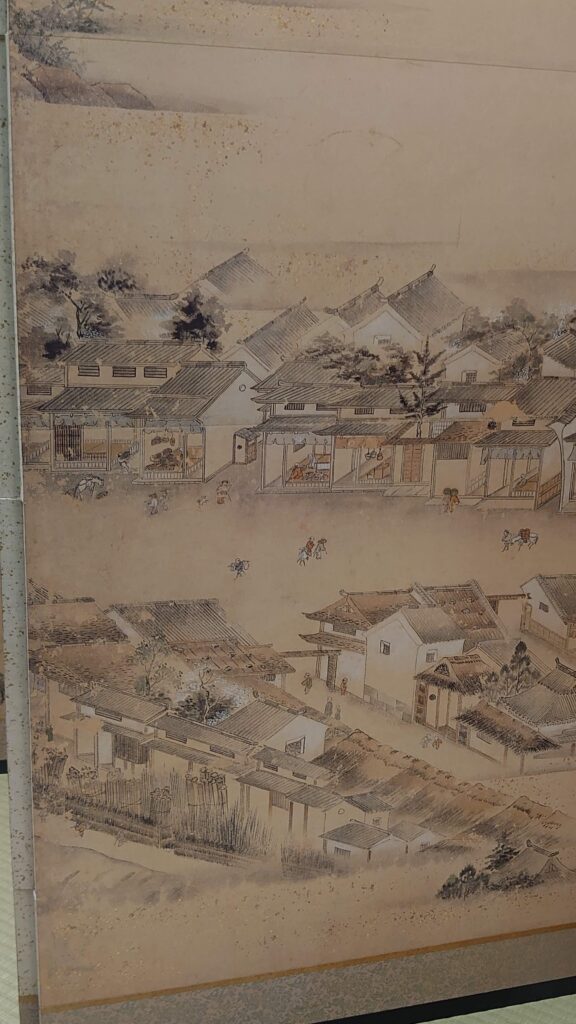

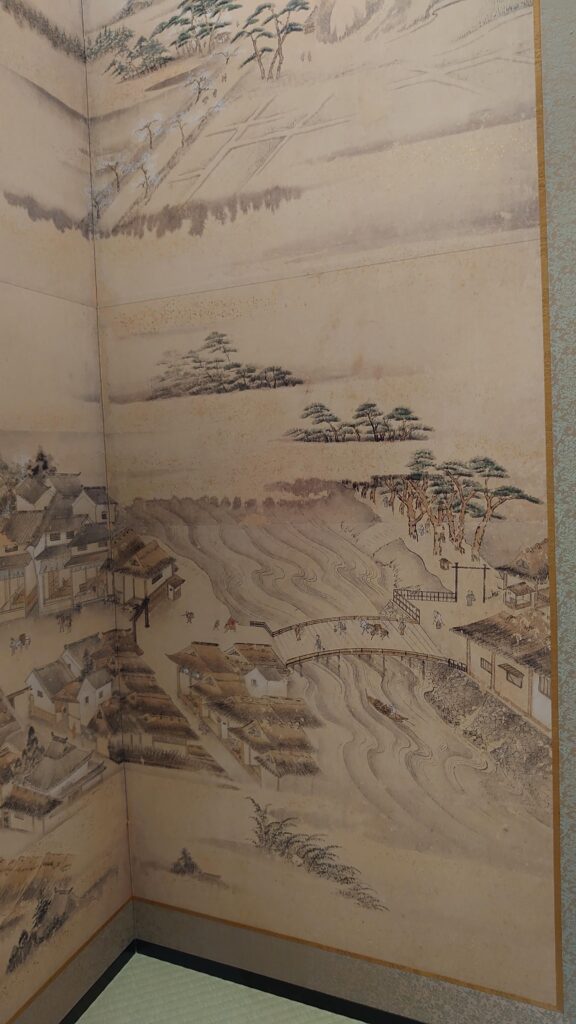

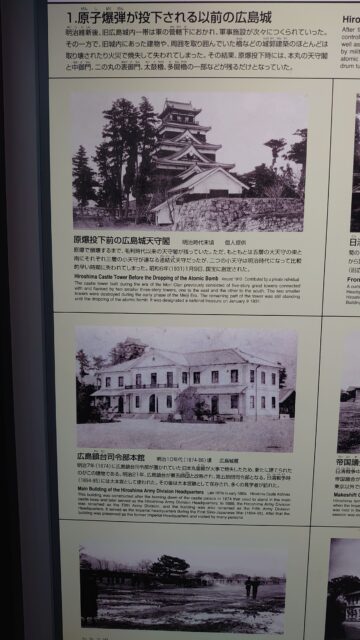

広島城の入り口にあった、昔の広島城とその付近の様子。

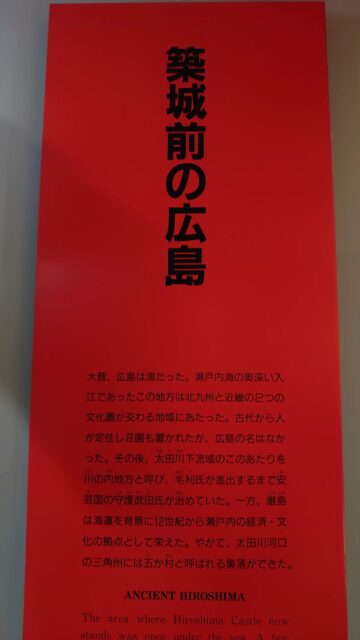

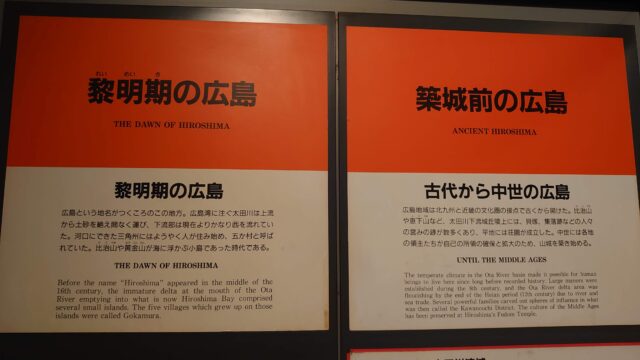

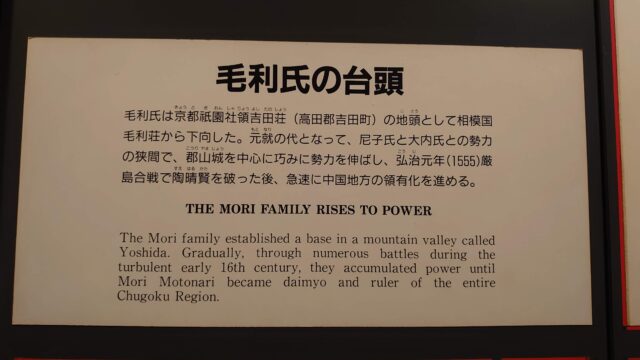

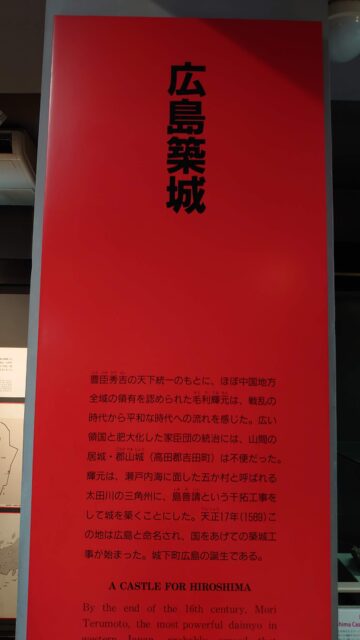

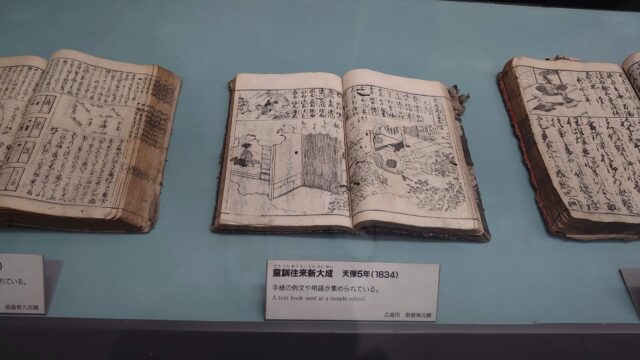

第1層は、広島城が築城される前から幕末あたりまでのパネル展示。

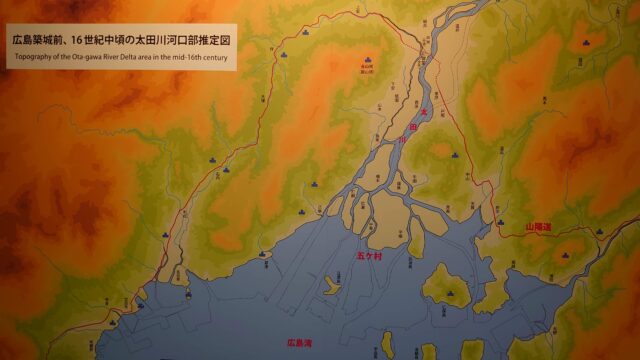

鎌倉時代〜戦国初期の頃は今よりも海面が2〜3m高かったと言われています。

土砂の蓄積や海面低下(もしくは陸の隆起)によって、徐々に現在の海面の高さへと変化していきました。

近年は、温暖化で南極や北極の氷が溶けて海面上昇ガー!とかやってますが、その昔の海面と比べたら比べ物にならないぐらい全然低いもんで、温暖化ビジネスもゴニョゴニョ…

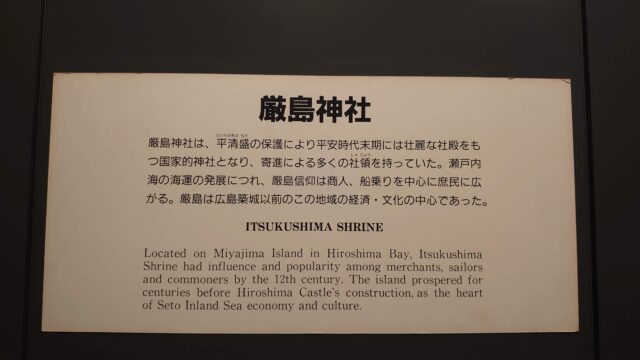

厳島神社は平清盛によって建てられた、というのが世に知られていることですが、厳密に言うと平清盛が行ったのはそれまでの社殿を神殿造りに造り替えたことです。

元は宮島を治めていた佐伯鞍職(さえきのくらもと)という人が、現在の厳島神社の前身となる社殿を建てたのが始まります。

その厳島神社を平清盛が篤く信仰していたことから、平家の繁栄と共に多くの貴族や豪族が参詣するようになり、この辺りが栄えていきました。

厳島神社に祀られる市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、田心姫命(たごりひめのみこと)、湍津姫命(たぎつひめのみこと)の三柱は、通称宗像三女神と呼ばれる、高天原での天照大御神と素盞鳴尊の御誓(うけい)で生まれた女神。

宗像三女神を祀る総本社は福岡県の宗像市にある宗像大社で、佐伯鞍職が宮島に宗像三女神を勧請したのか厳島神社の興りです。

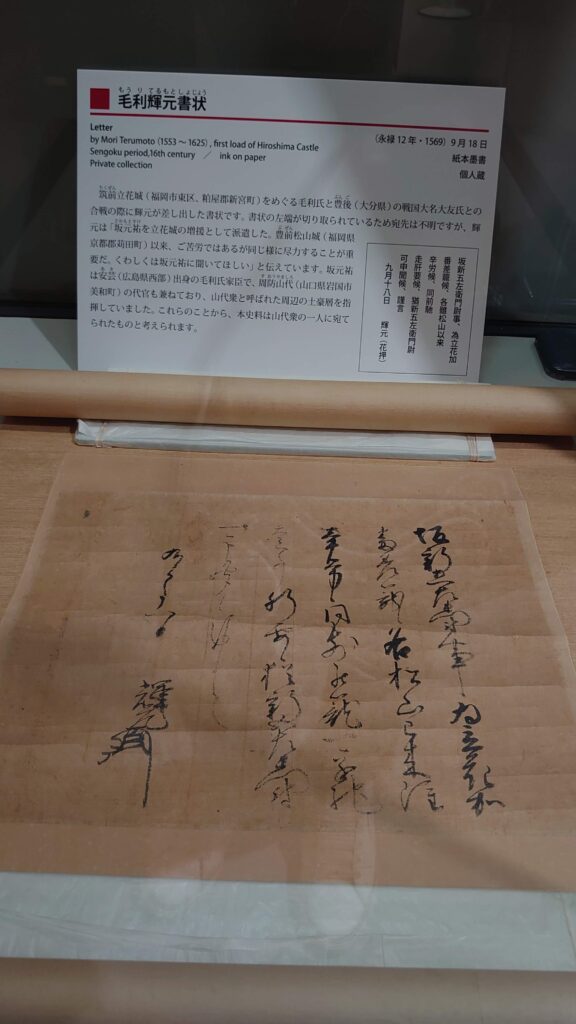

毛利輝元の直筆サイン☆

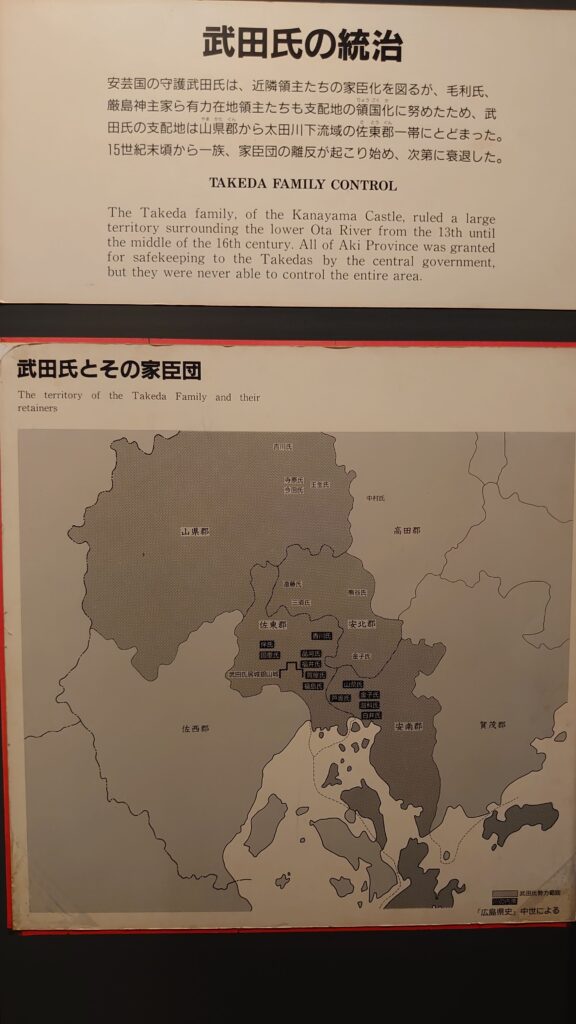

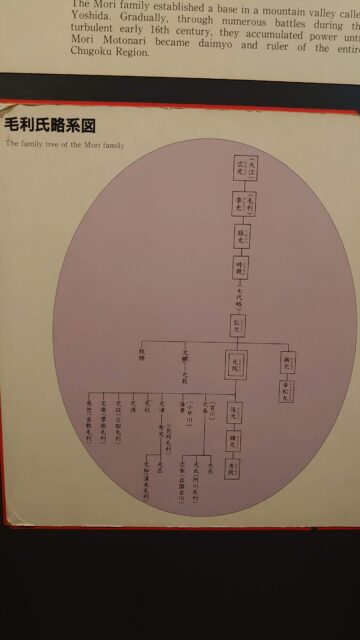

この広島の地には、毛利氏が台頭する以前は武田氏が治めていました。

周囲の領主達をまとめて、そのトップとして君臨しようとしたけど、毛利氏なども俺が俺がーと積極的に支配地を広げていっていたので結果的に全然両地を広げられずダメでした。

その上、家臣達にも離反されて最悪な感じに。

人気なかったんでしょうね…

陶晴賢(すえ はるたか)との厳島合戦で勢いを得た毛利元就。

ここで負けていたら歴史は変わっていましたね。(いつの時代も歴史はそういうもの)

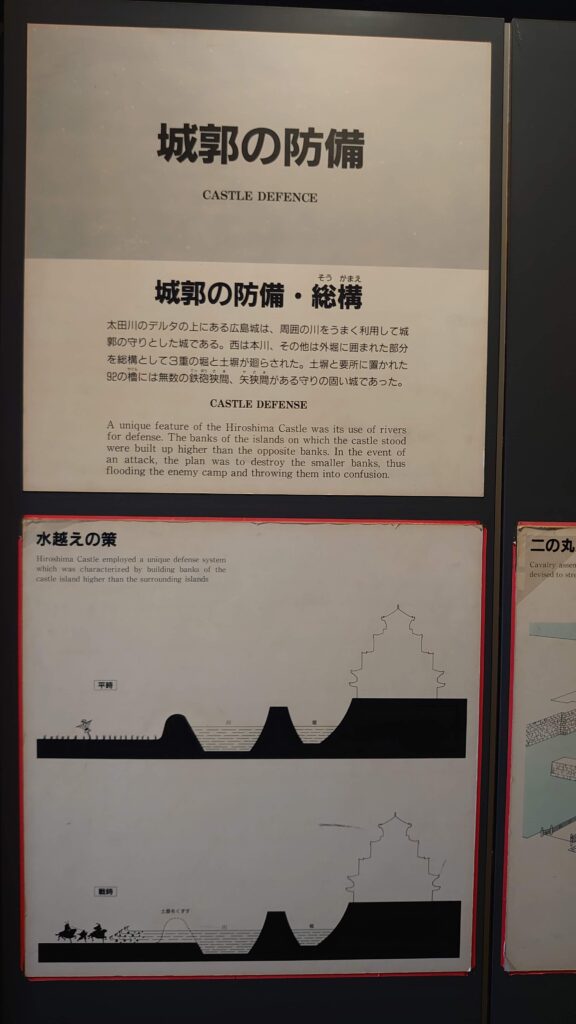

この先は広島城の解説になります。

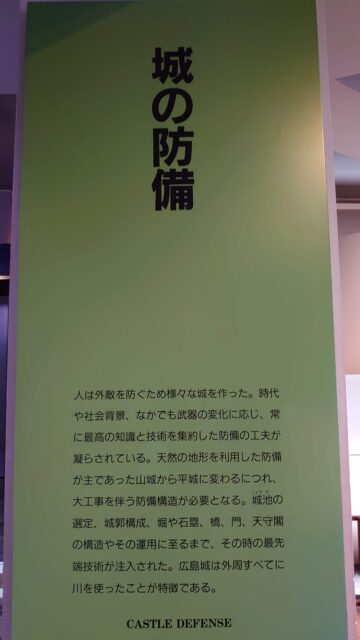

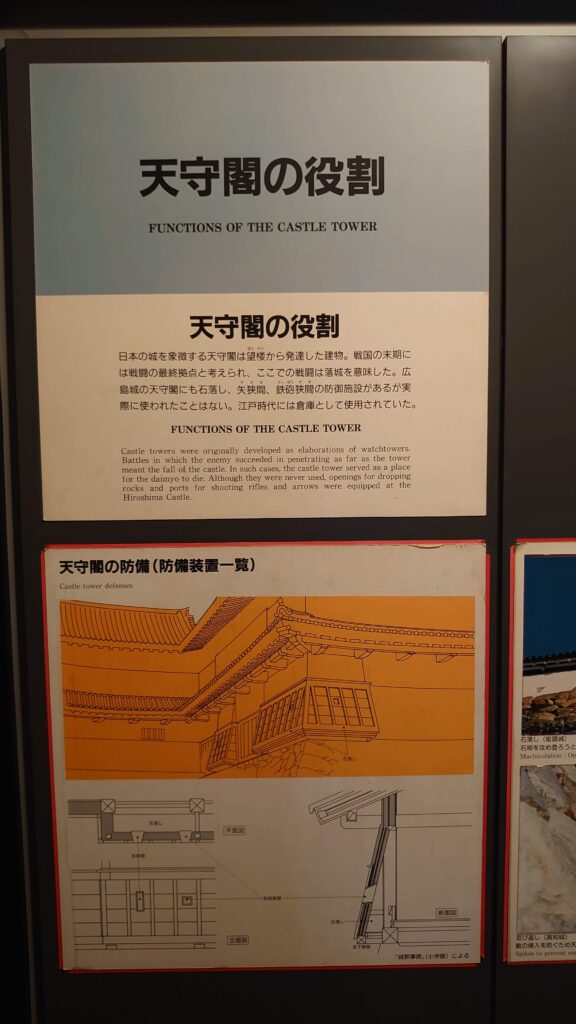

「城」というと、城や歴史好き以外の方は煌びやかなものをイメージすることが多いかと思いますが、本来の用途は「要塞」です。

それゆえ城内外には様々な仕掛けあり、昔の人が如何にして敵の侵入を防ぎつつ攻撃をするか、工夫を凝らしている様を見る楽しみがあります。

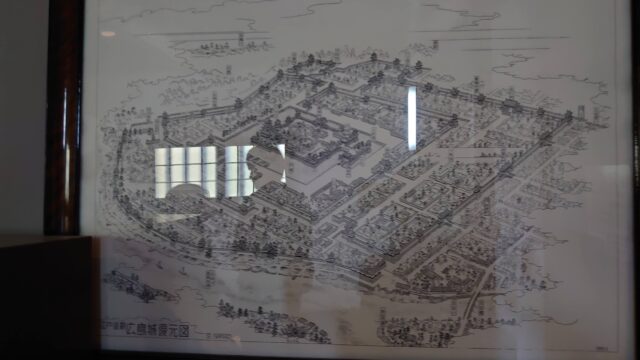

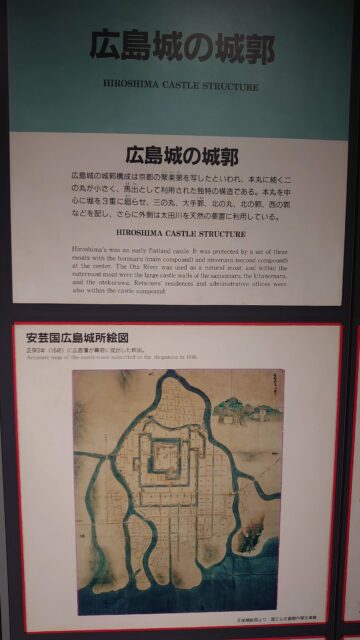

当時の地図で見ると、地形を上手に生かしているのがよくわかりますねぇ。

城周辺に流れる太田川を第三の堀に活用。

まさに地の利を生かした構え!

広島の街がここまで栄えたのは広島城がここにあったから。

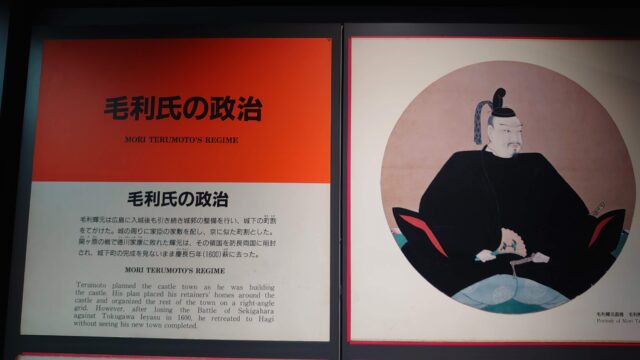

毛利元就の孫、輝元によって国の統治にも便利なこの立地が選ばれ、広島城は築城されます。

下の写真の鯱鉾は、上の写真の鯱鉾を復元したもの。

お城のどこに使われていたかは不明ですが、この金箔瓦は安土桃山時代〜江戸時代初期のブームだったようです。

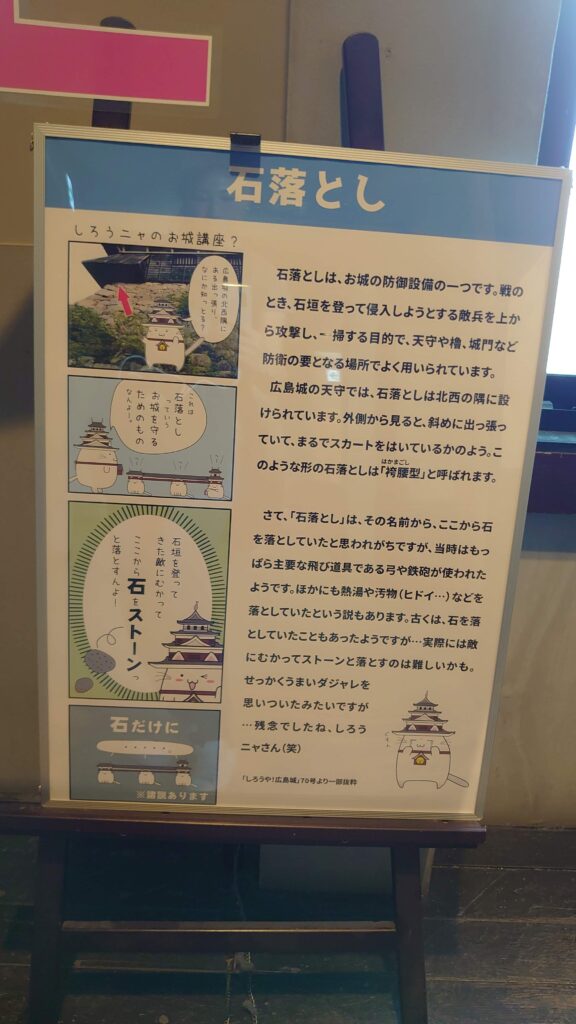

石をストーンと…落とす石落としは、殆どのお城に備えられている防御設備。

実際には石専用ではなく、的確に敵を仕留められる弓や鉄砲を使うことが多かったみたいです。

説明には、熱湯や汚物攻撃もしていた説があると書かれています。

💩はしんどいな……特にユルいやつだったら。

ダンジョンの低階層の敵から倒していって、最上階のラスボスを倒すというのが日本の敵陣攻略のセオリーですが、当時も最上階の天守閣で敵を倒せば落城!という流れだったようですね。

敵が攻めてきたら外側の堀を崩して水攻めにする、という策も講じられていたようです。

それでなくとも重たい甲冑を着けているのに、甲冑の中の着物が水を含んで更に重たくなるし、足元はぬかるむし、馬も嫌がるしで最悪ですね!

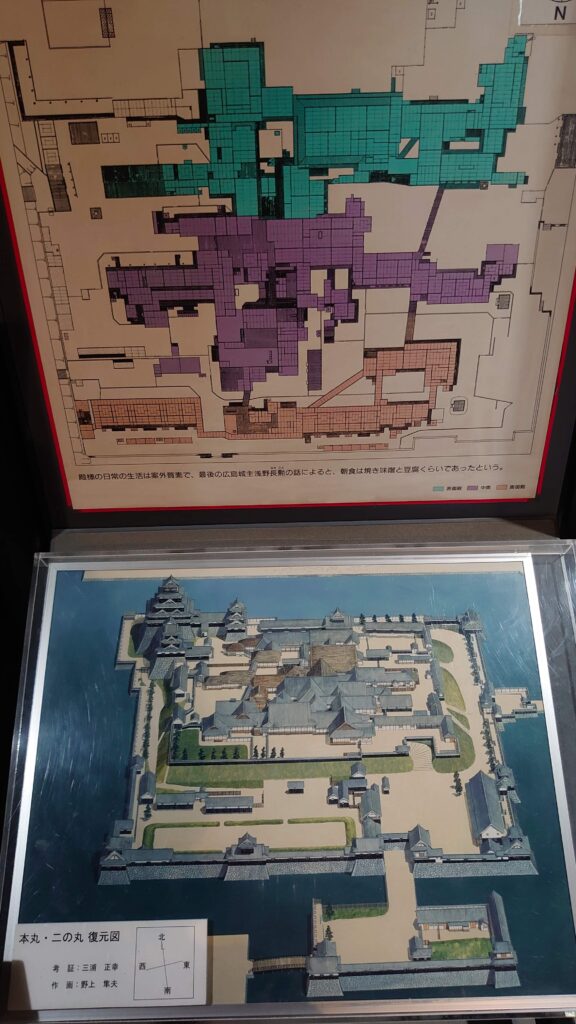

御殿の中の模型。

結構迷路ですね〜。これも敵が侵入してきた際の対策でしょう。

新人女中などは通路で迷って目的地に着くまで時間かかって先輩に怒られたりしてそう。

毛利輝元が城下町を造ってる時に関ヶ原の戦い開催〜からの敗退してしまったので、そのまま完成を見ることはできなかったと。

本物の毛利元就の甲冑!

と思ったら、大河ドラマ『毛利元就』で使われたものでした。

てことは後ろの達筆な幟もかな。

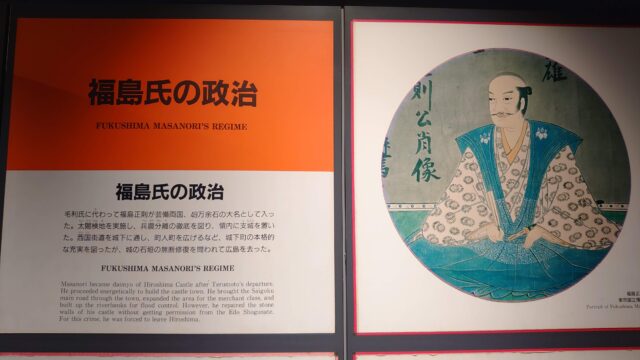

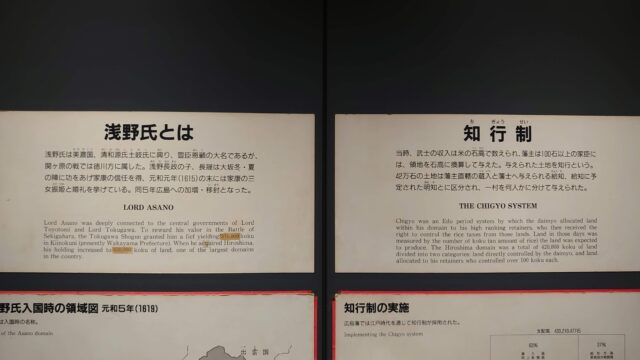

関ヶ原の戦いで西軍は敗退し、毛利氏は城を福島政則に明け渡します。

福島正則は豊臣秀吉の家臣で、「七本槍」の一人に数えられた人物。

秀吉の死後、石田三成と対立をし、関ヶ原の戦いでは東軍として功労しました。

せっかく城主となったのに、まもなく福島正則は無断で城の修復をし(この頃は城の許可を得る制度だった=武家諸法度)、江戸幕府第2代将軍徳川秀忠の条件付き免罪すら無碍にしたという無礼もあり、改易(官職や身分、領地などを没収する処分)に処されます。

飛ばされた先は信州国(現在の長野県)。

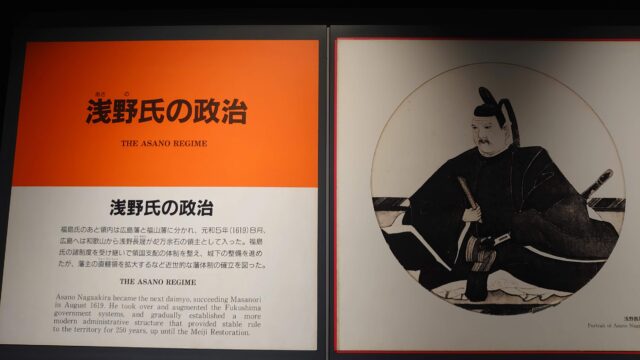

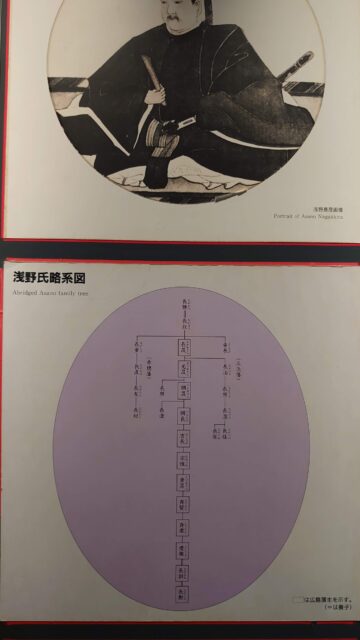

秀忠が次の城主に選んだのは、紀伊和歌山城主の浅野長晟(ながあきら)でした。

浅野長晟は織田信長、豊臣秀吉、秀頼、徳川家康に仕えた浅野長政の息子です。

この頃に領内は広島藩と福山藩に分かれて、現在はその二つがそれぞれ県となっています。

城主としての浅野氏は12代続きました。

長晟の父は長政ですが、似た名前で浅井長政という武将も織田信長の時代にいましたよねー。

信長の妹・市(いち)を妻に迎え信長と同盟を組みますが、後に決裂し戦に負けて自害した後、信長が浅井長政の髑髏を金で塗り、盃にして酒を飲んだ、という有名なサイコパスエピソードがありますね。

浅野長政はその浅井長政とは名前が似てるだけで何の関係性もありませんが。

同じ「長政」という名前で思い出すのは、黒田官兵衛の息子・黒田長政。

黒田長政は関ヶ原の戦いでは東軍につき、子孫を残すことができました。

「長政」ってこの時代の流行の名前だったんでしょうか。

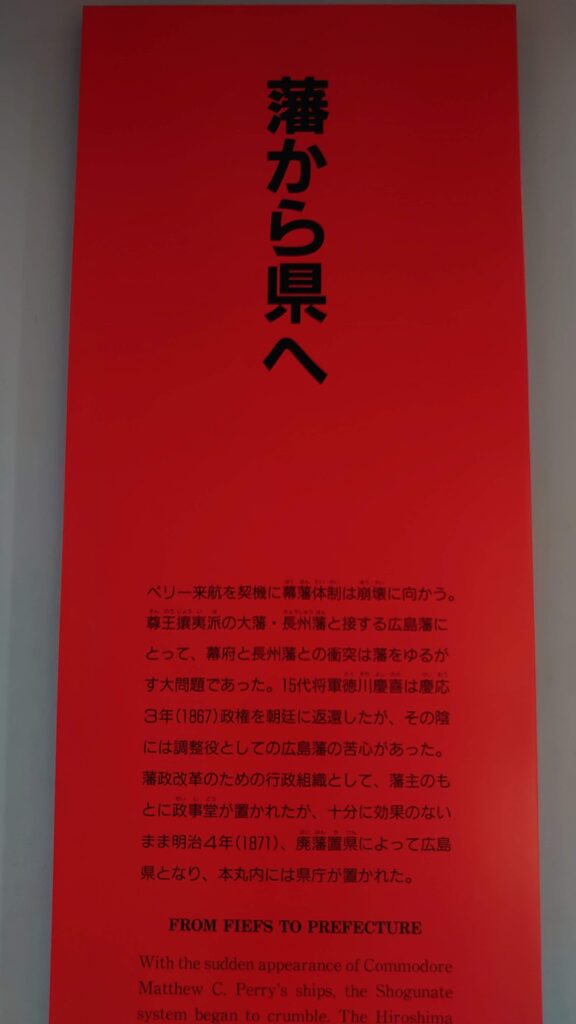

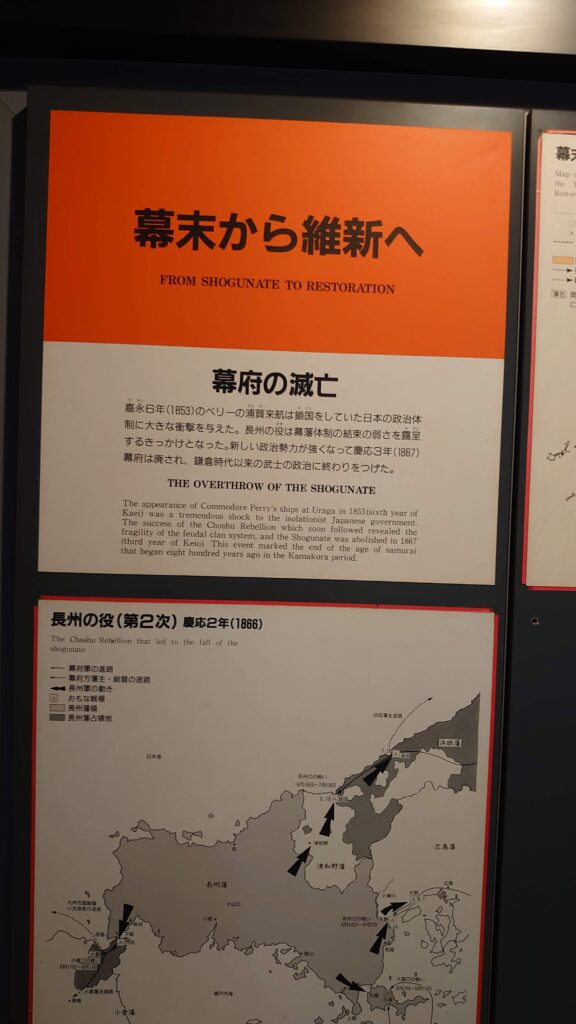

嘉永6年(1853)、ペリーが来航して約200年続いた鎖国が解かれました。

幕府崩壊後、廃藩置県によって藩が廃止され、府県が設置されます。

地方分権体制から天皇・明治政府を中心とした「中央集権国家」にと変わりました。

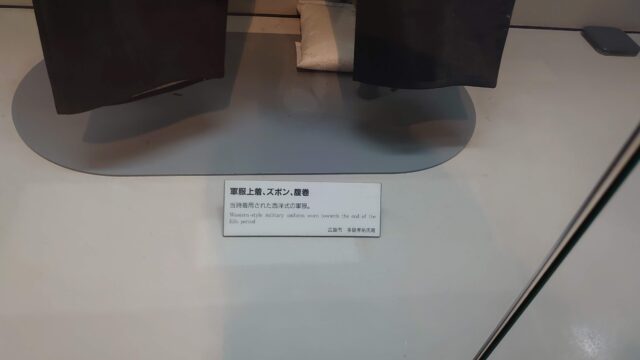

当時の軍服。

武士スタイルの流れを汲んだ、陣羽織のような上着ですね。

余談ですが、陣羽織は日本の伝統色の猩々緋(しょうじょうひ)が最高にかっこいい小早川秀秋のものがとても好き。(けどコイツ関ヶ原の戦いで裏切って大谷吉継を追い落として東軍に寝返ったんだよなぁ〜!)

あとは、深い紫色の生地ににカラフルな水玉をあしらった伊達政宗のもオシャレさんでイイ!

こちらは広島藩士の西尾兵作という人物が使っていた藩の旗。

西尾家の家紋、櫛松紋(くしまつもん)が描かれています。

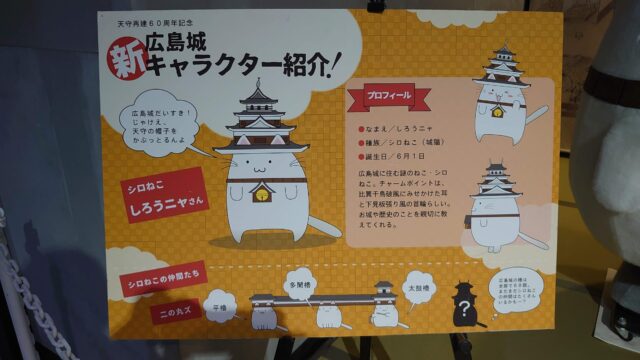

先ほど、石落としの説明をしてくれた、シロねこ(城猫)の”しろうニャ”さん。

手の丸さよ(*´ω`*)

しろうニャと一緒に撮影できるゾーンですが、他に人がいてちょっと照れて撮れなかったです…

しろうニャのチャームポイントは破風に見せかけた耳(ほ、ほんまや!気づかなかった!)と、下見板張り風の首輪だそうです。

シロねこは、しろうニャの他にも仲間がいるそう。

ちゃんと御城印もいただいておきました。

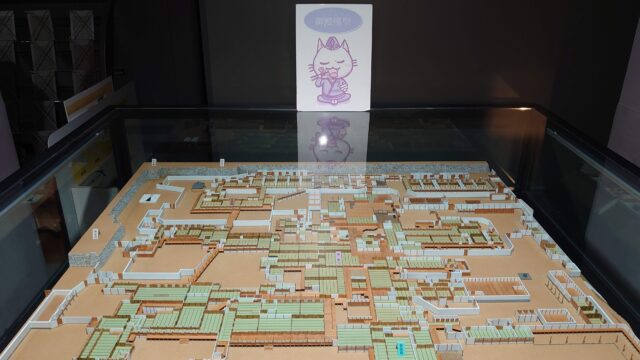

広島城と城下町の模型。(一部分)

こう見るとなかなかの規模!

第2層に上がりまーす。

ていうかまだ第1層だったんかい!と自分で思いました。

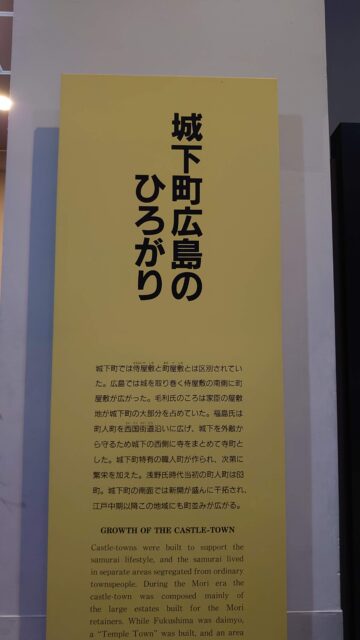

城下町は広島城の周りに侍屋敷、その南側に町屋敷が広がっていました。

敵による城への侵攻を防いだり、本丸への到着を遅らせるため、城下町全体に防御壁の機能を持たせているのです。

お侍さんの家の中でしろうニャがお出迎え。

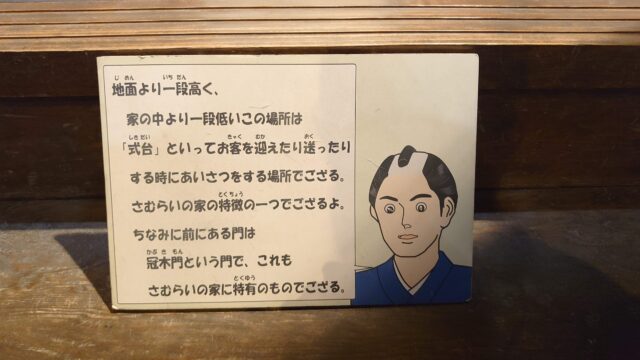

大河ドラマなんかを見てても、家屋に冠木門(かぶきもん)と式台(しきだい)を見ることがあります。

どちらもお侍さんの家の特徴。

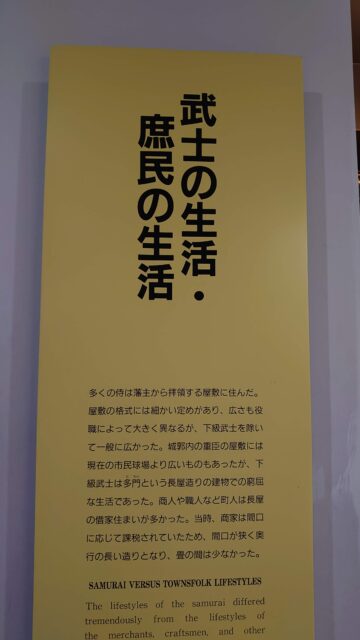

下級武士は、多門(たもん)と呼ばれる長屋の一室で庶民と共に暮らしていたそうですが、貧しい武士を題材にした映画やドラマでもそのような風景が描かれたりしていますね。

本州の関西以南などならいいけど、東北や松前藩があった北海道地域などはこんな造りだと冬場は寒くて仕方ないだろうなぁ〜。

文明の発達、有り難し。

この階段みたいな戸棚、ちょっと憧れます。

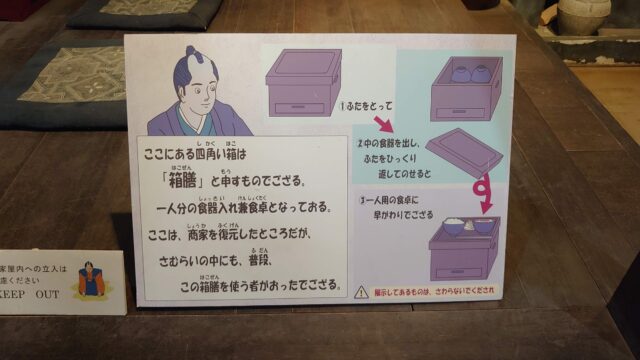

「箱膳」が機能的で欲しくなる。(使うことないと思うけど)

日本人ってこういう利便性を追求するの好きな気がする。

当時の町駕籠。

重たい人とか乗せて、バコン!とかって棒から本体がもげたりすることもあったんだろうか。

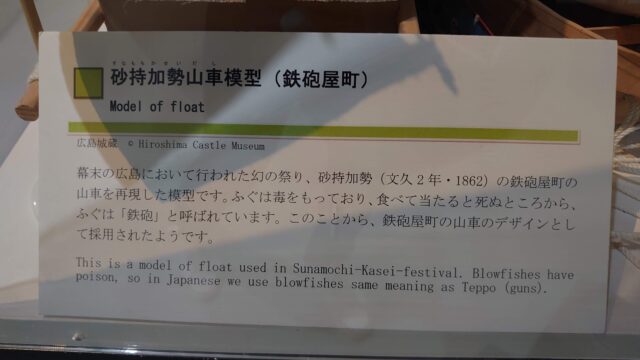

可愛い模型がありました!

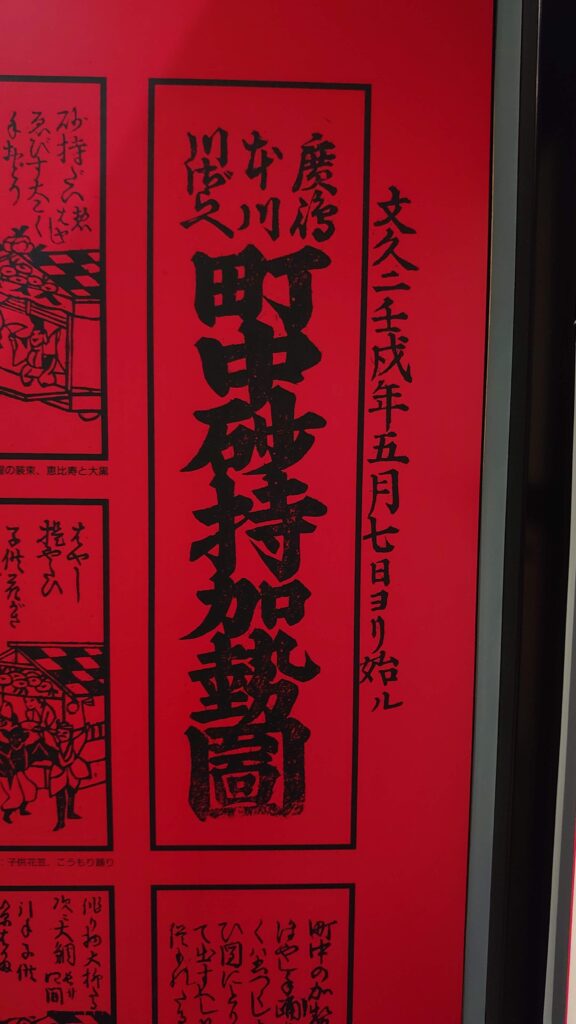

幕末の時代、広島で行われていたフェス「砂持加勢(すなもちかせい)」における、鉄砲屋町のフグの山車!

「砂持加勢」は、広島藩が町民に命じて川底に溜まった砂を浚って運び出す作業(川ざらえ)を応援(加勢)するため、50ほどの町がそれぞれに町名にあやかった山車を作り、そのテーマに沿って仮装して町を練り歩く、という文久2年(1862)に開催されたお祭りです。

当時の人もコスプレを楽しんでいたんですね!

上の鉄砲屋町のフグの山車は、「(フグの毒に)当たれば必ず死ぬ」ということからフグは「鉄砲」と呼ばれており、その「鉄砲屋町」の町名にあやかって作られたものです。

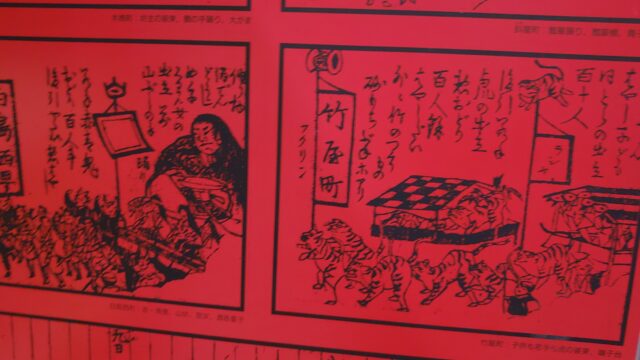

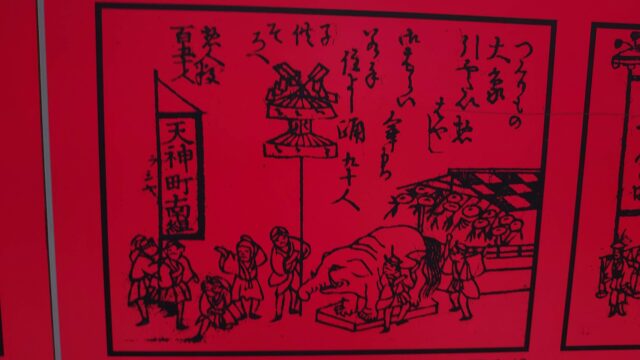

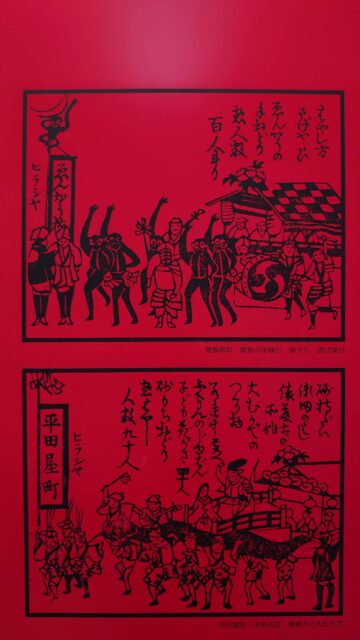

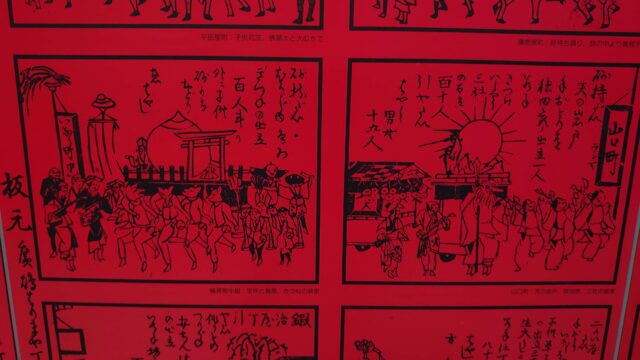

当時、作成された「広島本川川ざらへ 町中砂持加勢図」という瓦版が残っていて、その中身の複写が拡大されて展示されていましたので、その一部を掲載します。

なぜ赤い台紙なのかはわかりませんが、見てるだけでも仮装大賞の楽しさが伝わってきます。

それぞれの町が何をテーマにしているのか、絵を見てなんとなく想像はするけど文字が達筆すぎて読めない!

が、幸い、マスの右下に簡単な説明が書かれていました。

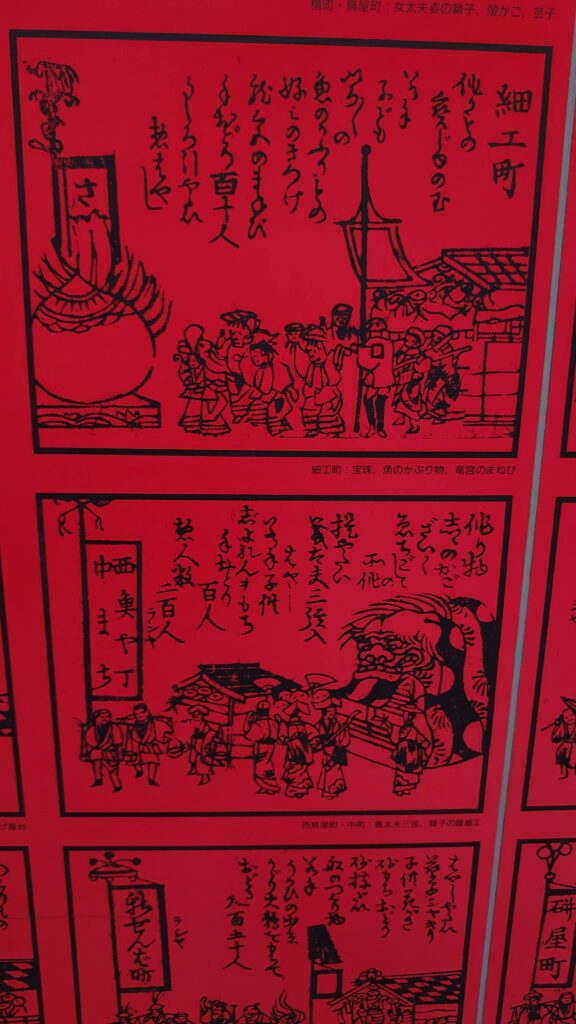

右上の細工町は、「宝珠、魚のかぶりもの、竜宮のまねび」とあります。

宝珠はすぐにわかるけど、他が…あ、よく見たら先頭に乙姫がいますね!屋台の中にいるのが魚の被り物をした人々かな?

”鯛や平目の舞い踊り”を再現してるんでしょうか!?

その下の西魚屋町・中町は「義太夫三弦、獅子の籠細工」。

右に大きな獅子、三味線を持った女性が中央あたりにいますね!

木挽町は、見ずらいけど分析の結果「坊主(?)の装束、鶴の手踊り、大がま」かな。

斜屋町は全然読めん!

けど、瓢箪があるのはわかる。それだけはわかる。

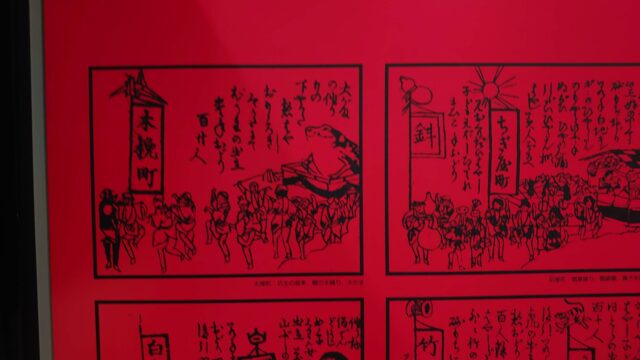

竹屋町「子供も若手も虎の装束、囃子台」。

めっちゃ虎いっぱいいて可愛い。

天神町・南組は…あー!説明がきが見切れてた!「つくりもの 大象」と書いてるのは読めますね。

猿猴(えんこう)橋町「猿猴の手踊り、囃子方、掲げ屋台」。

黒いのがお猿さんですね。

文章が短いこのコマは文字が読める!読めるぞ!(ムスカ大佐)

「はやし方 さげやたい えんこうの 手おどり ◯人数 百人余り」

一文字だけわかんなかった。

ちなみに猿猴橋という橋が戦後まであって、後にその役割を終えるのですが、平成20年(2008)に地域住民の働きかけによって復元され、”広島最古の橋”(復元ですが)として現存しています。

毎年4月に「えんこうさん」というお祭りが開催されているようです。

猿猴橋町の下のコマ、平田屋町は「子供花笠、俵藤太と大むかで」。

俵藤太(たわらとうた)とは平安前期の将軍の藤原秀郷の俗称。

現在の滋賀県大津市瀬田の”瀬田の唐橋”あたりで、俵藤太が竜宮の乙姫の頼みで三上山のムカデ退治をしたという伝説が残されているのですが、猿猴橋町はそれをテーマにしたんですね。

唐橋の上でガッツポーズをした烏帽子の人と乙姫っぽい出立ちの人、その側にムカデが横たわっています。

山口町は「天の岩戸、猿田彦、三柱の装束」。

太陽はすぐに判明しますが、フロントの人たちがパッと見バンドのライブやってる感ありますね(笑)

センターの杖を持った猿田彦が、杖じゃなくマイクスタンドを握っていて、左の2人がベースとギター、右側の3人がコーラスかダンサーかライブを見にきた熱狂的なファンにも見える(笑)

このファン3人が三柱で、天照大御神、月読尊、素戔嗚尊ってことですね。(不敬)

何がイイって、この瓦版の絵のタッチね!人物の表情とか!

なんとも言えない愛らしさがある( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

尚、この「砂持加勢」フェスは第1回で終わるという幻のフェス!(笑)

こんなに楽しそうなのになぜ(悲)…

しかし!なんと猿猴橋の復元発足がなされた平成20年(2008)に、「砂持加勢」が「砂持加勢まつり」として復活を遂げるのです!

今もやってるのかなぁ〜と思い調べたところ、2020年までは追うことができました。

それ以降の記事が出てこないため、恐らくですがコロナ騒動のアレコレで中止になってそのままなんじゃないでしょうか…

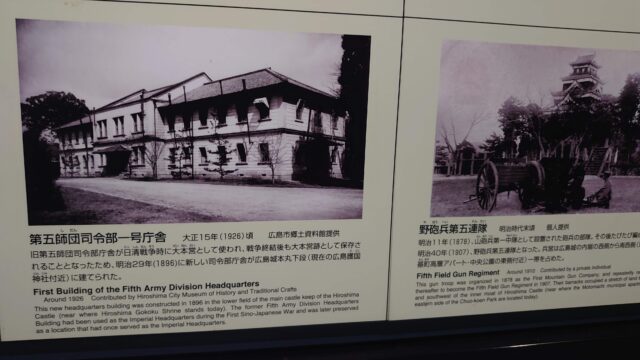

原爆が投下される前の、貴重な写真も展示されていました。

広島城は天正17年(1591)に完成しているので、天守閣は築年数354年だったのかぁ。

現存していたら犬山城に次ぐ古さ、古城ランキング2位でしたね。残念だ。

では、次回は武具・甲冑展示の第3層へ!

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。