神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

前回の記事で書いた広島護国神社は広島城内にあります。

今回は広島城の記事なので、広島護国神社を省き、広島城周辺からレポートしていきます。

白神社に隣接する国道45号線を真っ直ぐ東北へ20分ほど歩くと、目の前に広島城の二の丸跡が視界に入ってきます。

その途中にこのようなものがありました。

「明治天皇御用井」。

日清戦争の頃、明治天皇が大本営で指揮を取っていた時に、ご使用されていた井戸だそう。

大本営は広島城敷地内にあり、その跡もこれから見に行きます。

あー、道路の向こうに広島城の本丸が見える!

…でも、あれ!?信号ない!?これ道路渡れない!?

と困惑したものの、ここにくる途中に地下道の入り口らしきものがあったのを思い出し、そこまで戻ってどこに出るか謎だけど中へ入ってチャレンジしたところ、出口から広島城がお目見えで正解!

信号がなくて渡れたないなら先に言ってくれ!誰かが!

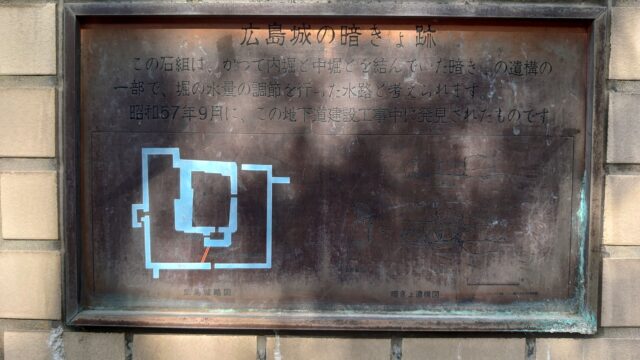

地下道の出口にはこのような石組みが。

「この石組みは、かつて内堀と中堀とを結んでいた暗きょの遺構の一部で、堀の水量の調節を行った水路と考えられます。昭和57年9月に、この地下道建設工事中に発見されたものです。」

錆びついてて全体が把握できませんが、この場所と、二の丸の付近に水路が通ってたようですね。

あ、「暗渠(あんきょ)」とは地下に埋設された排水溝のことを言います。

現在、広島城のお堀は一重ですが、現存していた頃は内堀(現在あるお堀)と、それを囲むように更に外堀があって、お堀が二重構造になっていたということです。

各地のお城などの建設物を見学するたびに、「昔の人は重機などもないのに、よくこんなのを作ったなぁ」と驚かされます。

創意工夫をして防衛機能満載の要塞を造っていたわけですから。

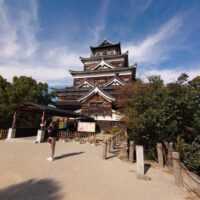

そうこう言ってるうちに広島城に到着!

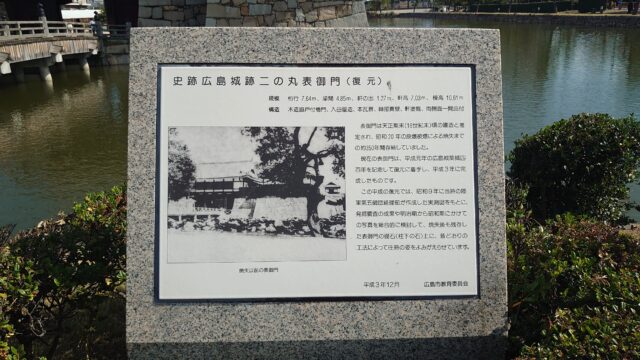

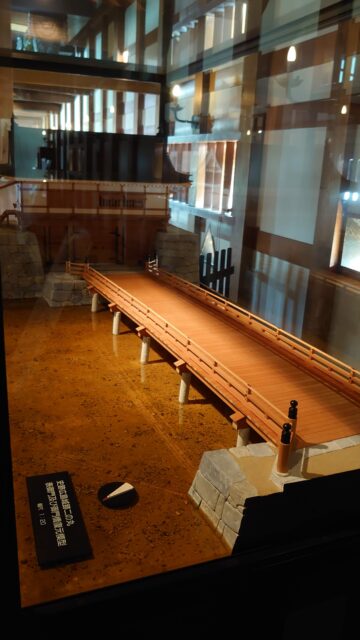

表御門にかけられている橋は、「御門橋」。

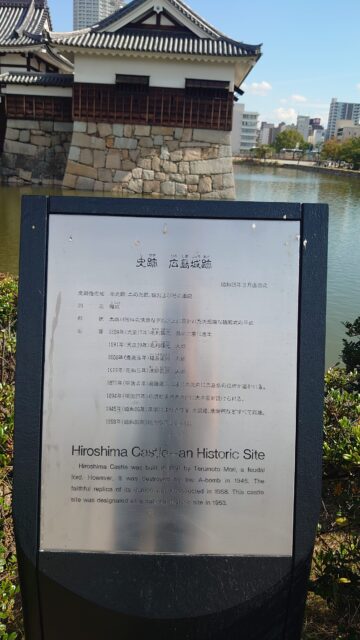

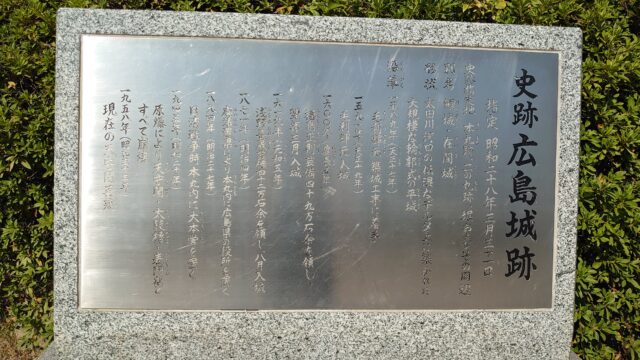

広島城は、国の史跡となっています。

1589年(天正17年)に毛利輝元によって着工され、1945年(昭和20年)、原爆によって天守閣、太鼓橋、そしてこの表御門などが崩壊。

1958年(昭和33年)に天守閣、そして広島城築城400年を記念した1989年(平成元年)からの改修工事の際、表御門等の再建が為されました。

平成元年ならまあまあ最近ですが(とはいえ38年は経ってるか)、この城壁の格子の木の感じは年季が入ってるようにも見えます。

後に訪れる、四国は愛媛県の高松城のガイドの方から聞いたのですが、改修した際に、古い部分と改修した部分に差が出ないように、木を焦がしたりなんかして変色させ、”古さ”を出したりするのだそうです。

素人目にはじっくり見てもその修復部分がどこなのか見極められなくて、正解を聞いても全然ピンとこないぐらい”古さ”を出す技術がこれまたハイレベルでした!

表御門を抜けた先に、「広島菊の舞」と立て札がたった花壇がありました。

これからやるイベントの準備かな?

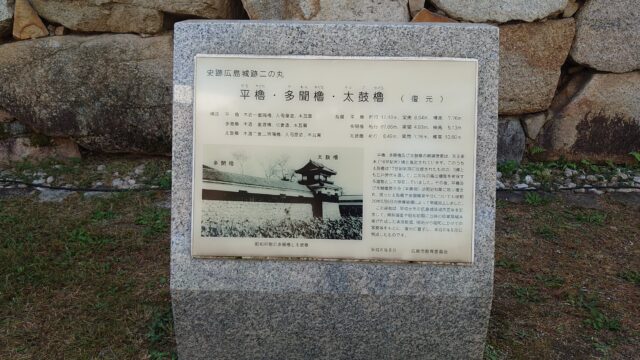

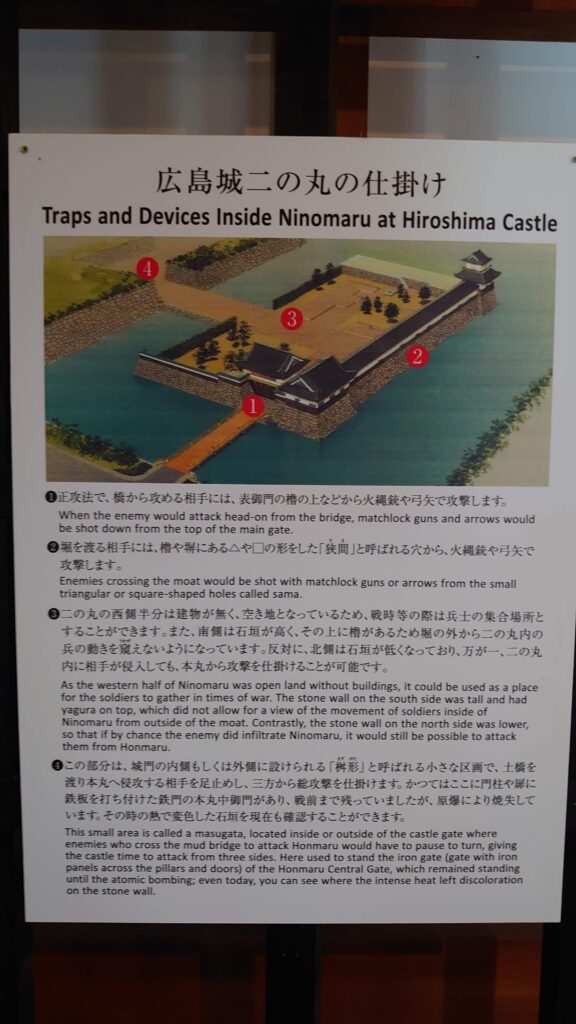

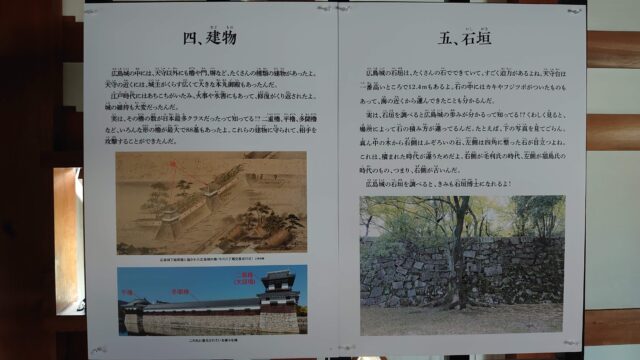

このエリアが広島城の二の丸跡で、表門櫓、平櫓、多聞櫓、太鼓櫓からなる曲輪(くるわ)で構成されています。

櫓の中を見学。

敵が攻め入ってきた際に、一番に出迎える武士たちがここで待機していたと思われます。

先発とか想像したらしんどいなー。でも自分が一人でも多くの敵を倒せば、一人でも多くの仲間を守ることができる……いやでも怖い!

だってワチャーーッ!!てたくさん敵が攻めてくるからね!しかし相手も同じか!同じ気持ちか!よしやっぱり逃げずに戦う!

……とかなんとか、当時の人たちも葛藤しながら勝負に挑ん出たんでしょうね(笑)

葛藤があっては勝てないか。必ず敵を討ち負かす!と覚悟していなければ勝負は勝てぬ…

(感情移入しすぎ)

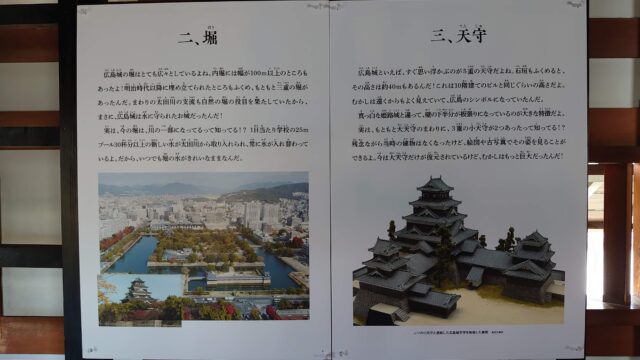

お堀は二重なのかと思ったら三重だったようです。

更に川も利用すると四重だった。

地の利ですね。

平櫓の格子窓の下部に穴が空いています。

その穴から石を打ったり矢を放ったりはお城の防御として簡単に想像がつきますが、広島城ではもう一捻りがあって、穴を三角や正方形、長方形にして、形によって使う武器を分けていました。

これらの穴を「狭間(さま)」といいます。

あの戸の向こうは多聞櫓。

妄想が膨らみます。

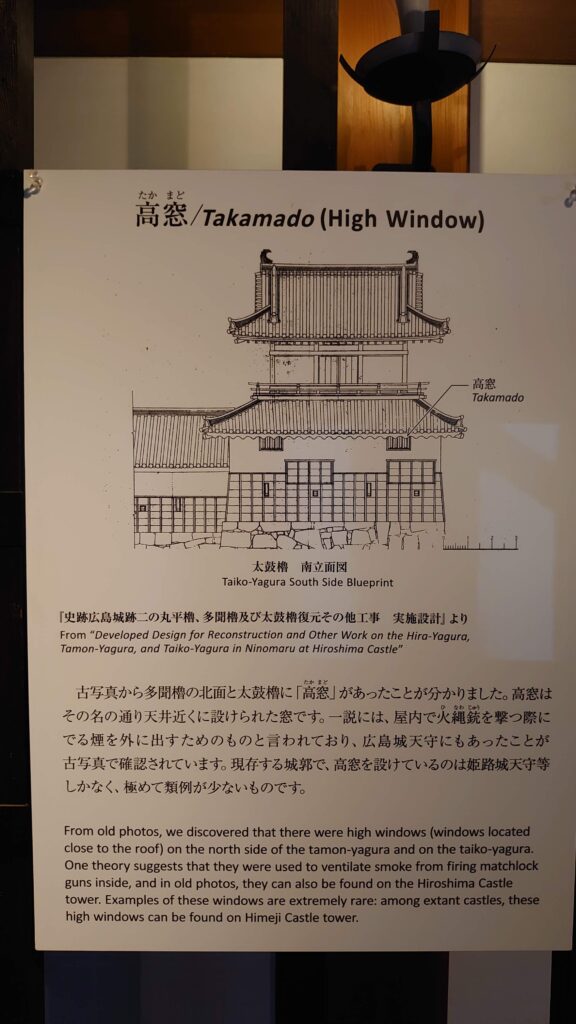

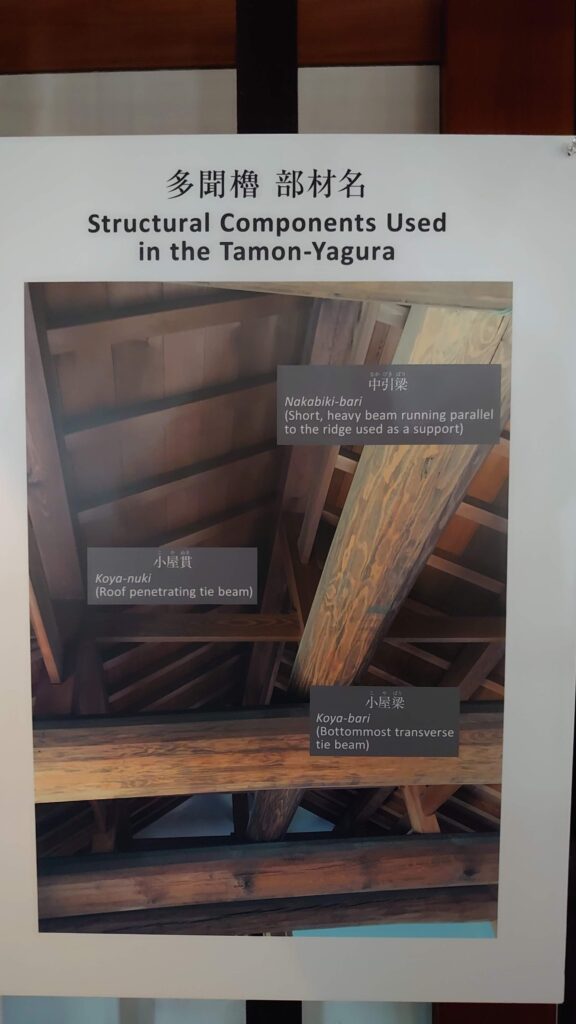

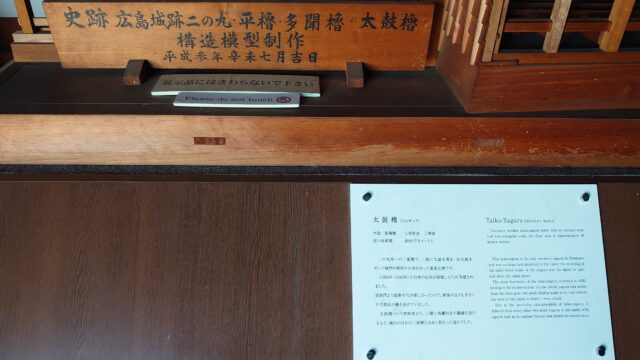

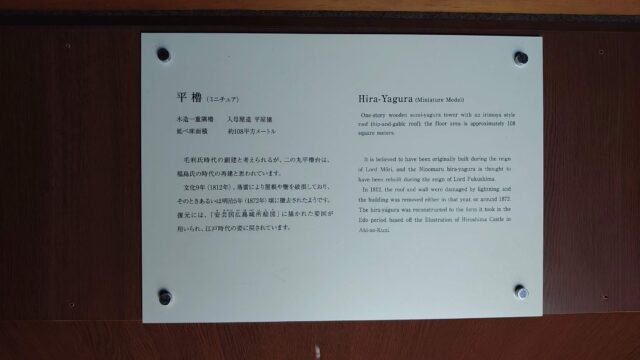

多聞櫓では様々な模型や出土品の展示と共に、この二の丸の作りを知ることができます。

こういう模型を作るのって楽しそうだよなぁ。

子供の頃、瞬間接着剤で親指と人差し指をくっつけてしまった記憶が蘇ります。

こちらは二の丸復元模型。

こういった説明書きもちゃんと読みたいタイプ。

何も知らないままブラブラして終わるのと、説明書きを読みながら理解しつつ見学するのとでは、後に残るものが全然違うのです。

模型作りたい…

表御門の模型。

最後に鯱鉾乗っける時の気持ちを味わいたい(笑)

この石垣って本当の石を詰め合わせてるんですかね!?

発泡スチロールとかなんかな?

鯱鉾!

なるほど、こちらの鯱鉾は先述した1958年(昭和33年)の天守閣再建時に作成された鯱鉾だそうです。

元々の鯱鉾の細部が不明だったので、同じ広島県内の福山城の鯱鉾を参考にして作ったんですね。

この鯱鉾は1991年の台風で破損してしまったので、二代目の鯱鉾と交換。その二代目も2001年の地震で破損。

現在天守閣に付いてるのは三代目です、と。

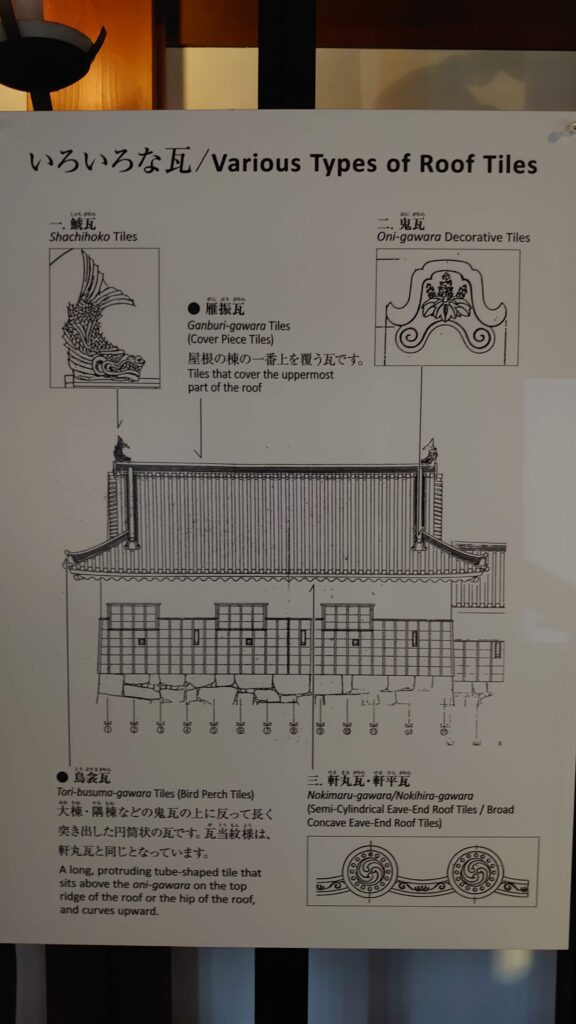

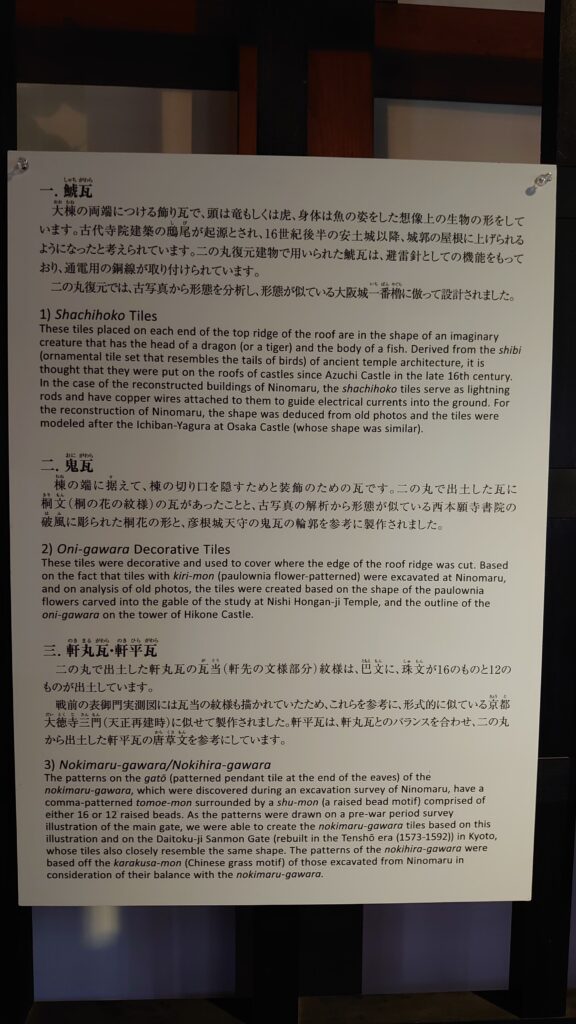

瓦も発掘されたものや古い写真を参考に、一つ一つ復元されてるんですねぇ。

凄いなぁ。

初代城主・毛利輝元は天下統一を狙う織田信長とバチバチやりましたが、信長家臣の豊臣秀吉の攻撃に「こりゃ敵わん」(と言ったかどうかは知らんけど)ということで、秀吉と講和を結びます。

その時、例の本能寺の変が起こり、秀吉が「中国大返し」で兵を返すも輝元はその秀吉を追撃しませんでした。(私なら「チャンス!」とばかりにやっちゃったかもしれない)

後にこのことで秀吉から引き立てられるのです。

一つの選択が運命変えますね。

本能寺の変ついでに、秀吉は本能寺の変が起こることを知っていた、という説もあります。

私もその説に一票入れています。

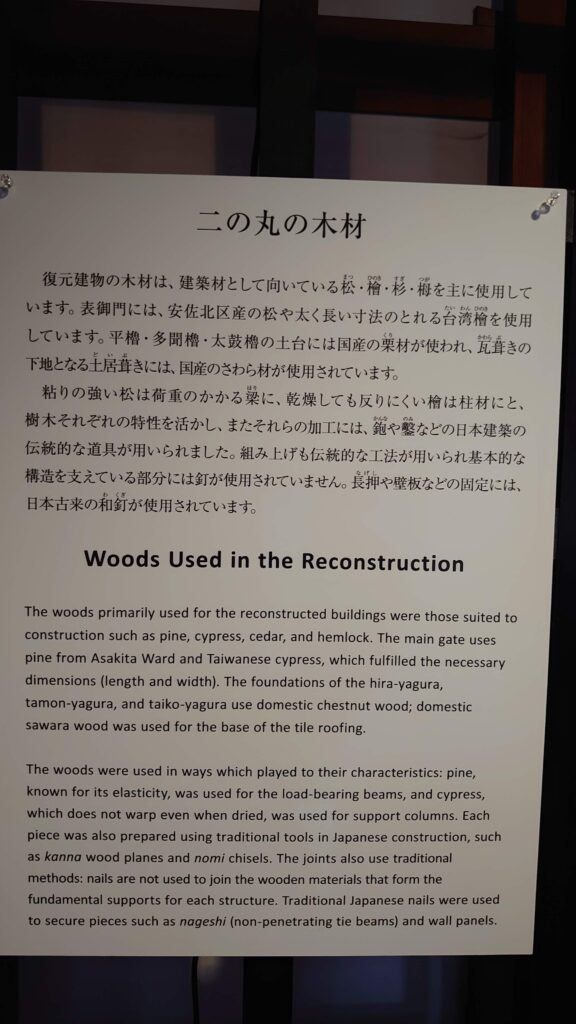

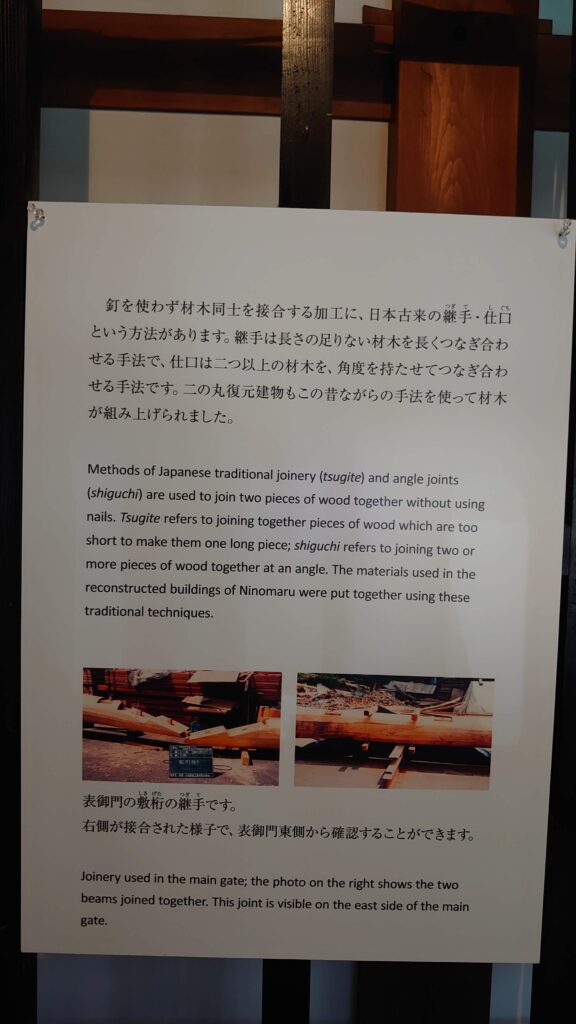

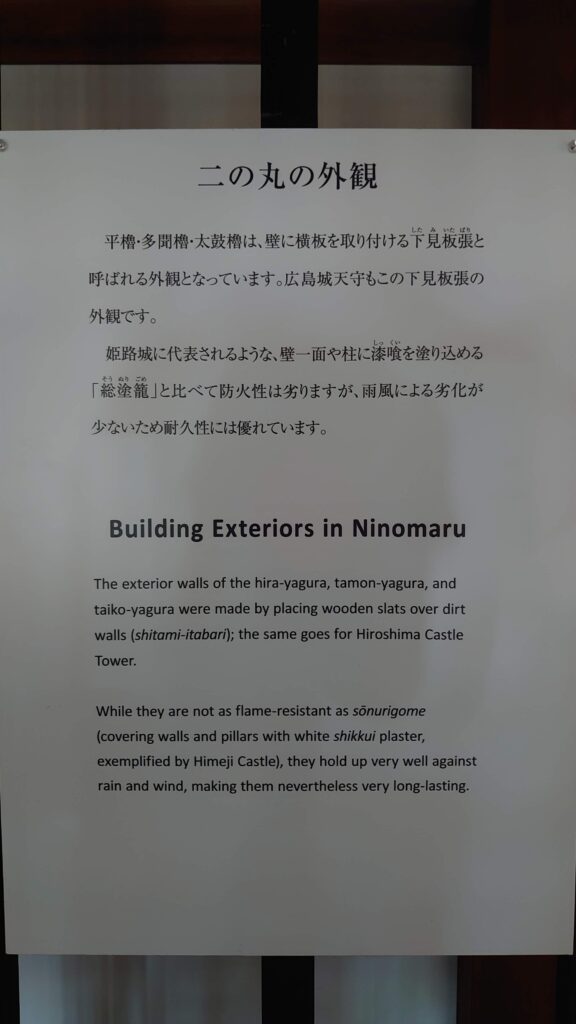

お城の木材は、箇所によって種類を使い分け、それぞれの木の特性を活かしているんですね。

しかもほぼ組み木で再建してるとは!

日本の伝統的な建築工法、本当にすごいです。

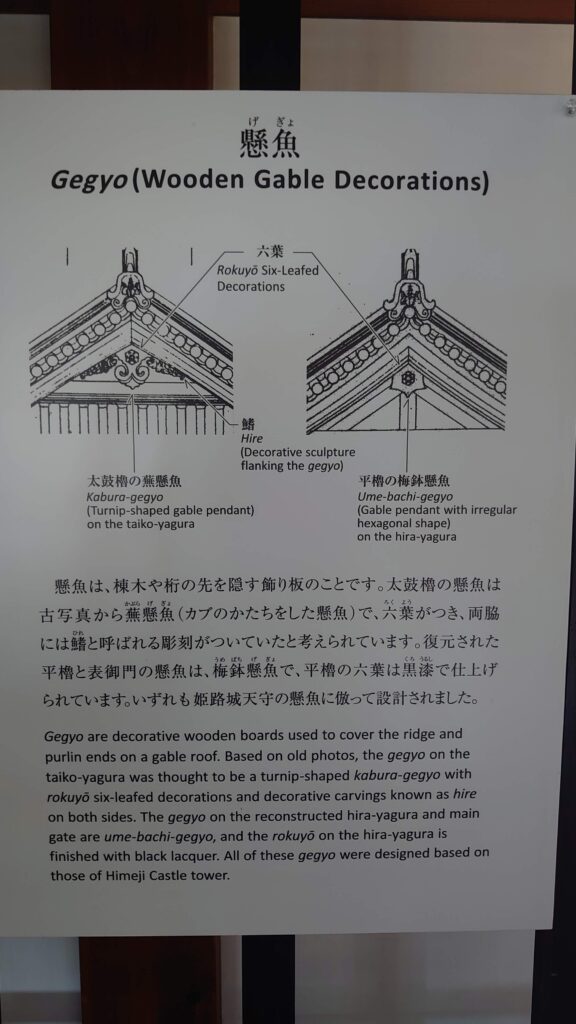

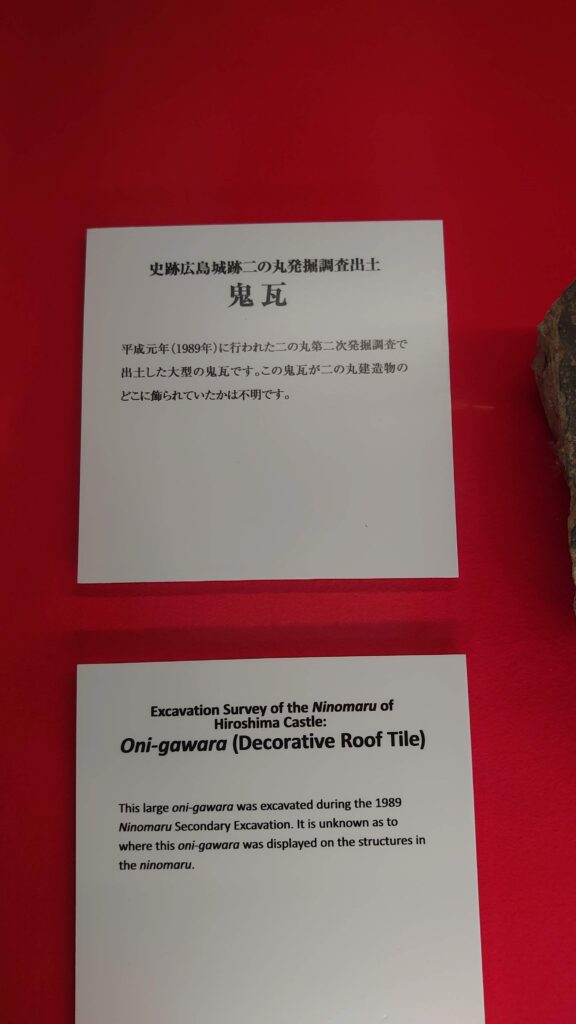

棟や桁の先といった木の切れっ端を隠すのに、鬼瓦とか懸魚とかをいちいち取り付けるところに昔の人の美意識を感じますね。

建物を長持ちさせるためでもあるのでしょうが、つるんとした瓦でも良さそうなのに、わざわざ模様を入れたり飾りの追い瓦を取り付けたり、それだけ見てもかなりアーティスティック大工。

あ〜作りたい!模型を!

親指と人差し指がくっつくリスクがあっても作りたい!

最初の表御門の模型が1/20スケールだったので、こちらも同じぐらいのサイズかな?

ちょうど多聞櫓の真ん中あたりまで来ました。

今まで見てきた模型たち。

その先がさっきの平櫓。

反対側の先が太鼓櫓。

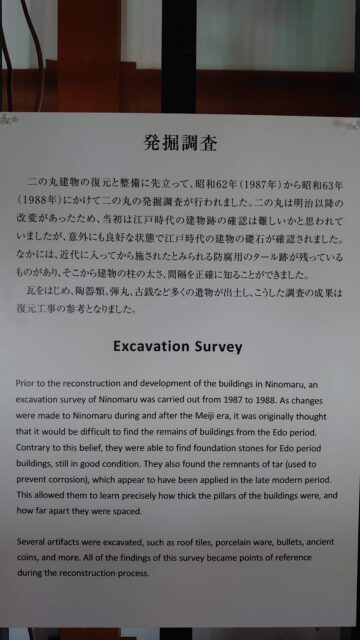

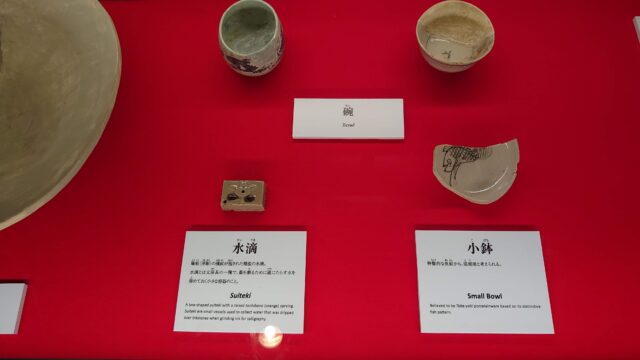

ここからは発掘で出土した品々の展示です。

いきなりの鬼瓦の鬼の部分。

目だけなのに鬼感あるわ、強そう。

きっと魔除けの意味もあったんじゃないかな〜と思います。

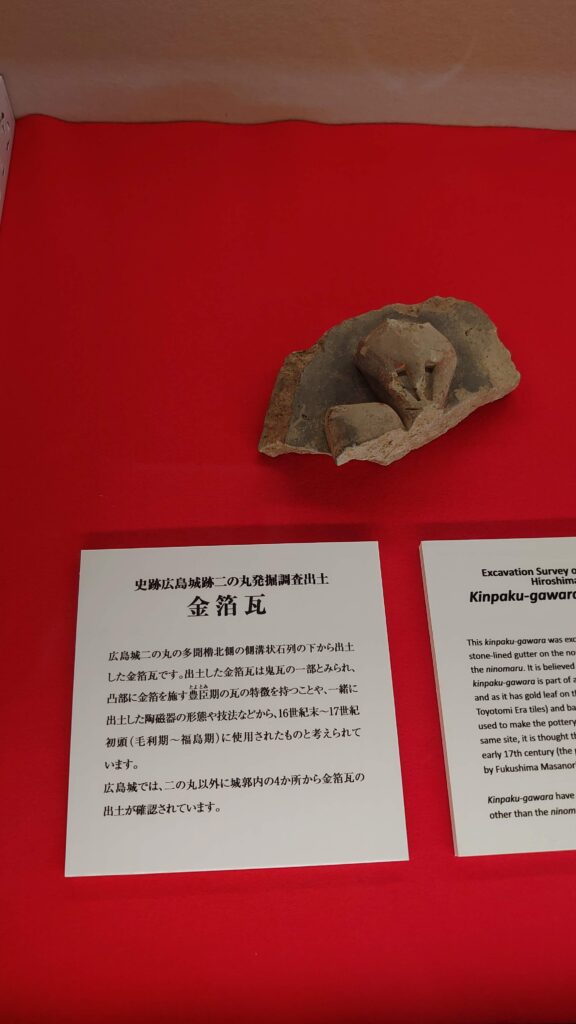

金箔が塗られた瓦も出土しています。

輝元が秀吉の家臣になった後に取り付けられた瓦でしょうか?秀吉ニキは派手なのとか金とか好きだから…

腕の絵は梅でしょうか?

数百年経っても、こうして形を留めているのが凄いですね。

下の写真は、表御門に使われていた瓦のようです。

魚の絵のニュアンスで砥部焼というのもわかるんですね。

砥部焼は愛媛の名産です。

「水滴」というのは、墨を磨る時に硯に水を垂らすための道具。

真ん中の穴から水を入れて、角の穴から水滴を垂らすのでしょう。

花を模したような飾りがついています。

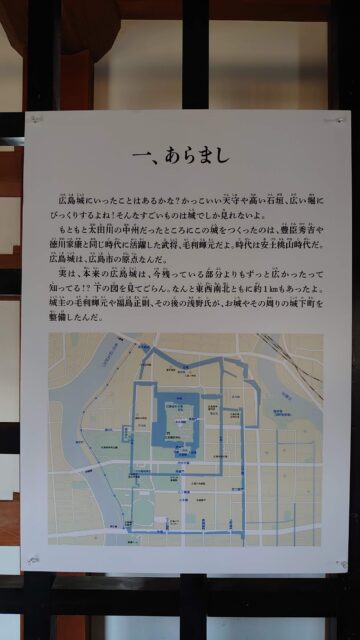

広島城は現在の跡地より数倍の広さがありました。

広すぎて一つの町みたい。

実際に城下町ってのは防壁にもなるので、町を利用したそんな造りだと思われます。

広島城の天守は、元は大天守が1つ、小天守が2つという造りでした。

櫓も全部で88基あり、これはお城の中でも日本最多。

敷地の広さといい、結構立派なお城だったんですね!

「太鼓櫓」の名前の由来は、櫓の2階に時を告げる太鼓を置いていたことから。

音が小さいぐらいで注意されるならまだいいけど、時刻を間違えたらもう冷や汗だなー。トラウマすぎて二度と太鼓係なんがやりたくないってなっちゃう。

ちなみに、太鼓櫓には入れませんでした。

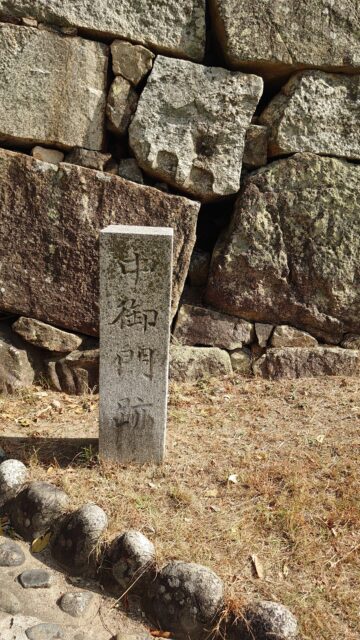

二の丸の櫓を出まして、中御門の方へ。

堀を渡ります。

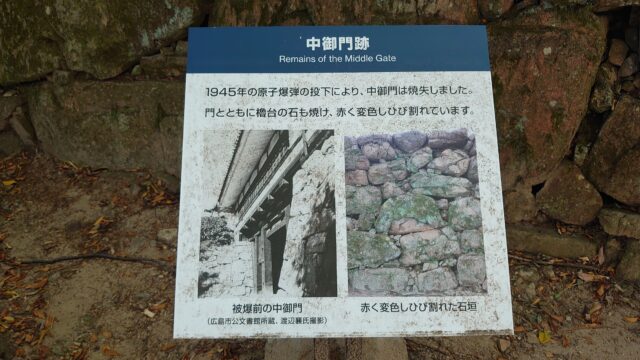

元はこの場所に中御門がありました。

これも原爆で焼けてしまったとのこと。

下の写真がありし日の中御門。

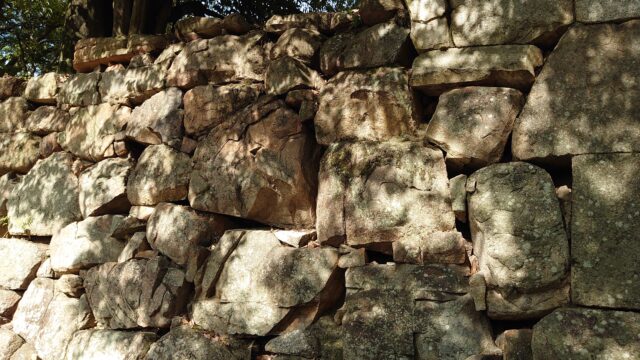

原爆で焼かれた箇所の石垣が赤く変色しています。多くのひび割れも見受けられる。

城内の石垣のあちこちに、このように赤く変色した石垣が見受けられました。

この先、左側には広島護国神社があります。

広島護国神社については前回に記事にしていますので、ご興味のある方はどうぞ。

広島護国神社の手前にある「お城の茶屋 中央公園売店」のとうふミルクジェラートととうふ豚まん、おすすめでーす!

軽く腹にこれらを放り込んで、天守閣の方へ。

階段を数段上がると視界が一気に開けます。

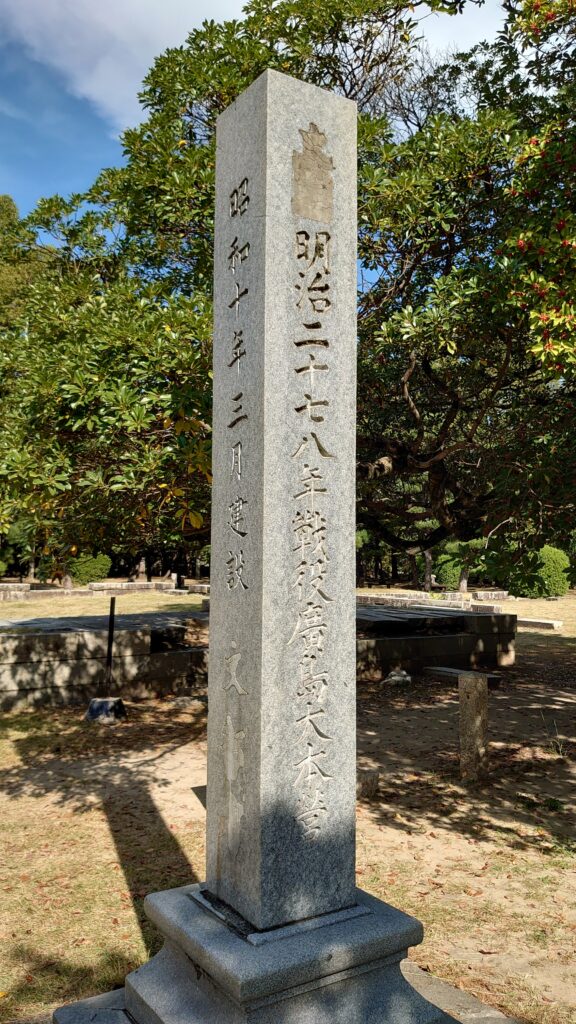

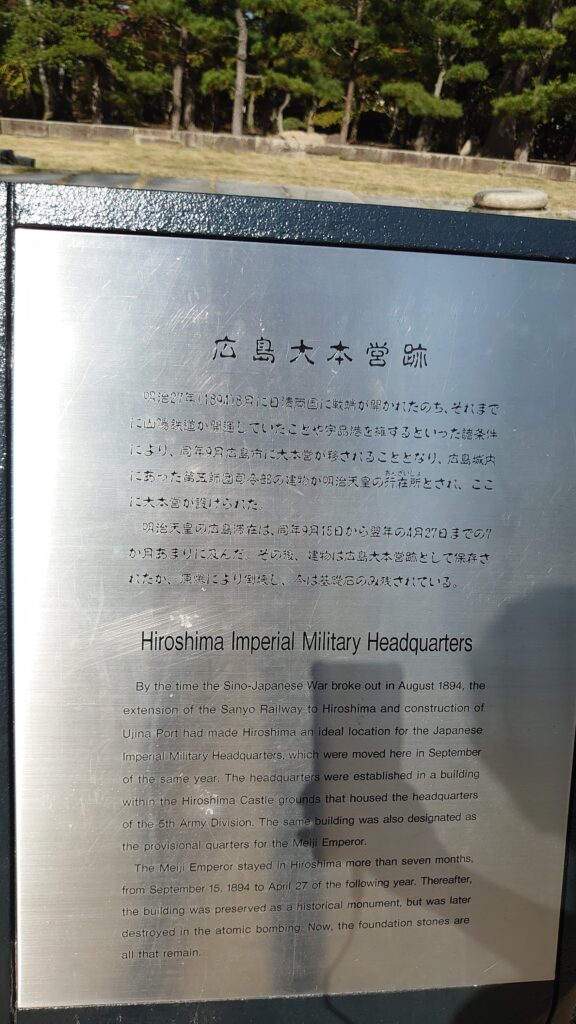

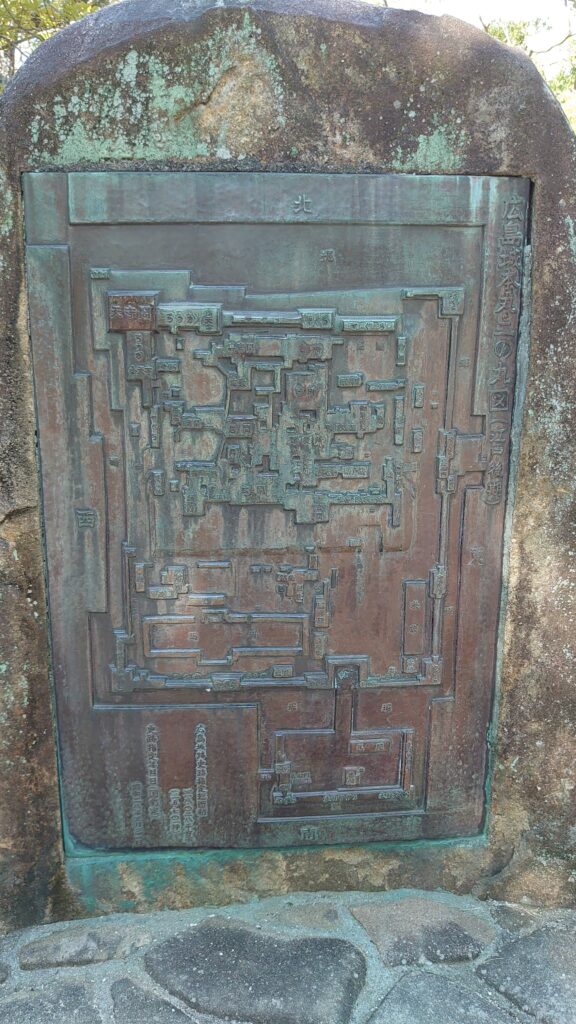

この銘板の奥に、1894年(明治27年)の日清戦争開戦から約7年間、大本営(天皇が指揮をとる戦争時の最高統帥機関)が置かれていました。

大本営の庭にはクロガネモチという木がたくさん植えられていましたが、原爆に耐えた3本だけが今は残っています。

原爆投下から約80年。

生命の力強さを感じますね。

可愛らしい赤い実が彩りを添えていました。

食べられるのか調べてみたら、苦くてとても食べられたもんじゃないようです。

鳥は丸呑みするのでギリギリセーフらしい。(てことは人間も丸呑みすればイケるんだな)

今は基礎部分のみ残る広島大本営跡ですが、当時はどのような建物だったのかネットで検索してみたら古い写真を見ることができました。

便利な世の中やな〜(=´∀`)

1985(明治28年)年に日清戦争終が集結。大本営は京都に移され、翌年に大本営が解散した後も建物はそのまま残され、1926年(大正15年)に国の史跡に指定されました。

……が、1945年(昭和20年)、原爆投下で崩壊。

崩壊前は一般公開もされていたそうです。

見てみたかったなぁ。

復元の計画もあったけど、共産党、社会党、公明党などが反対。広島市の平和文化推進会議でも慎重論が多くあり、同市文化財審議会でも反対意見多数で賛成意見が出なかっため、復元は再検討となりました。

そのまま今日までお目見えしてない状態です。

さて、ぼちぼち広島城へ入場しますかね〜。

古い広島城の銘板。

広島城は五層五階なので、高さはほぼ名古屋城と同じぐらいでしょうか。

地下はありません。

と、入城の前に石垣の石に掘られた刻印を鑑賞。

広島城の左側の石垣に様々な刻印があると知って探してみたけど、これしか見つけられなかった。

通常、こういう刻印はその場所の石垣を担当した武将とかの印だったりするのですが、広島城の石垣の印は何の刻印か謎だそうです。

上の写真、きっと何かを見つけて撮ったんだと思うけど、一体何があって撮ったのか思い出せない……

記憶喪失……

石垣も見たし、今度こそいよいよ入城!!

……といったところで次回に続く〜!

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。