神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

前回の記事。↓

日本の暦には祝日、二十四節気、節句、雑節など様々なことが盛り込まれています。

その中でも「祝日」は一番身近にあるもので生活にも直接関わりのあるものではないでしょうか。

祝日の一部は、本来は神事の日で、神社や代々受け継がれてきた天皇という存在と共にあったものも多くあります。

本来どういう意味があって祝日となったのか、そこを深読みすることによって日本の文化を更に身近に感られるかもしれません。

では早速、今回から数回にわたり、日本の暦の「祝日」について、改めて掘り下げてみようと思います。

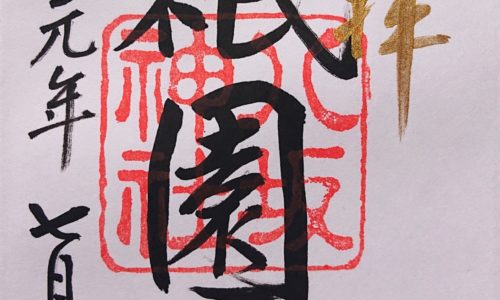

元日(がんじつ) 1月1日

同義語:元旦(がんたん)・歳旦(さいたん)・元朝(がんちょう)

意義:年の初めを祝う

一年の始まり、1月1日を「元日(がんじつ)」と言います。

ひょっとしたら「元旦(がんたん)」という単語の方をよく見聞きするかもしれません。

「元」は「一番初め」という意味、「旦」は地平線から日が昇ってくる様子を表していて、「あした」や「夜明け」の意味を持つので、「元旦」とは1月1日の朝を指します。

年の初めの日、まる一日を指すなら「元日」となります。

古来は元旦は「霊祭り(たままつり)」という歳神様(としがみさま)や祖先の霊(祖霊)をお迎えする行事でした。

歳神様の「歳」とは「登志(とし。穀物)」のことで農耕の神を指します。

また祖霊は山に住み、春になると田畑にやってきて農耕や民を見守るという民間信仰から、歳神様=1年を守護する神となったようです。

後に仏教が普及したことにより、祖霊は元旦ではなくお盆やお彼岸などにお迎えするのが主流になっていきました。

お正月の装飾は、元日に家にやってくるその歳神様をお迎えるすために用意してるんですね〜。

お正月飾りの鏡餅は前年に収穫した米(餅米)で作ります。

一年の最後の祝日、11月23日の新嘗祭で神様にお供えしたお米で作るのが古来の風習です。

年末の大掃除は、歳神様が来ても失礼のないように、清浄な状態にして汚れを祓い、清らかな状態で新年を迎えるという意味があります。

門松や松飾りは「私の家はここだよ〜」という歳神様への目印、注連縄は神社でもそうあるように、穢れのない清浄な場所、つまり結界の役割も果たしています。

また、お節料理をいただくときの両端が細くなった祝箸は、歳神様と一緒にいただくための箸。

日本の暦には、四大節(紀元節・天長節・明治節・四方節)と呼ばれるものもあります。

紀元節は建国記念の日とされている神武天皇が即位した2月11日、天長節は天皇誕生日、明治節は現在は文化の日となっている明治天皇の誕生日の11月3日に行う儀式です。

そして、四方節というのは元日の早朝(元旦)に天皇が宮中祭祀で行う儀式です。

四方節で行うのは「四方拝」と言って、天皇が宮中で天地四方の神祇を拝する儀式で、年災消滅、五穀豊穣を祈る宮中祭祀。

因みにこの儀式を「四方節」と言っていたのも戦前までらしいです。

昭和23年(1948年)に、公布・施行された「国民の祝日に関する法律」の第2条により、四方節に代わって「年のはじめを祝う」ことを趣旨とする「国民の祝日」となりました。

このことからわかるように、四方節が元日の起源となっていたんですね。

日本の歴史や文化を学んでいく中で、特に近代史において、敗戦国となった日本はGHQにより戦後に様々なものが一変させられてしまったことがわかります。

本当に様々ありすぎて語り尽くせませんが。

今からでも、日本の良き文化を後世に繋げて行けたらいいなというのが、私がこうしてブログを続けている理由の一つでもあります。(あとは自己満足、笑)

その国の文化って、その国の”カラー”であり”魅力”ですよね。

外国を想像する時に思い描くイメージってあると思うのですが、だいたいそのイメージはそのままその国の文化に関することだと思います。

日本の古式ゆかしい文化を好いてくれる外国の方も大勢いますし、私は日本に生まれ日本で育った日本人として誇りを持って、そういった文化を大切に継承していきたいと思っている1人です。

…与太話が過ぎました(笑)

元旦に話を戻します。

「元日」の過ごし方

元日の風習や過ごし方を調べてみました。

年賀状

元日といえば(個人的に)楽しみなのが年賀状ですよね!

年賀状の歴史は約1000年前、平安時代からだそうです。

「年始回り」と呼ばれる風習があり、近くにいない人へ対しての年始の挨拶として文を送っていたのが年賀状の原型で、これは貴族の風習であり一般庶民の間では行われていませんでした。

江戸時代には武士の間でも交わされるようになり、そこから庶民の間に徐々に浸透し、明治維新後に郵便局ができたのをきっかけに一気に普及しました。

現代では年賀状は送らず、メールやSNSなどで新年の挨拶をすることも多くなってきました。

私としてはやっぱり葉書を用いた年賀状で、自筆で一言添えて送るのが好きです。完全な自己満足です(笑)

あと、お年玉年賀はがきの当選番号を調べるのが好き(笑)

初日の出

古来、歳神様は初日の出と共にやってくるとされており、無病息災や豊作の歳神様のご利益を賜るため、初日の出を拝することが風習となっていました。

現代でもそれは受け継がれていますが、お正月じゃなくても日の出を見るとなんだか急に太陽に有り難みを感じますよね。

万物を司る太陽神、天照大御神と歳神様のコラボと言っても良さそうですが、お正月に見る太陽は最も特別視されてきたのがわかります。

一度でいいから富士山頂からご来光を見てみたいです!(体力があるうちに)

初詣

なんとなく大晦日〜1月7日ぐらいにかけて初詣に行く感じの方が多いかもしませんが、元の由来は、氏子達が大晦日から元旦にかけて神社に籠り、氏神様(住まう地域の神様。家から一番近い神社)へ五穀豊穣や家内安全などの祈願をする「歳籠り(としごもり)」というのが初詣の起源となっています。

これが大晦日の「除夜詣(じょやもうで)」と元日の朝(元旦)の「元旦詣(がんたんもうで)」に分かれて(役割分担かな?)、この元旦詣が初詣となった…という説があります。

現在の初詣の期間は、三が日(1月1〜3日)まで、松の内(1日〜7日、または15日。地域によって異なる)まで、など様々な風習があります。

または、年が変わって初めて神社へ詣でることを初詣とすることもあります。

現代人は元日に仕事がある方や年明けは忙しくしてる方もいるので、あまり元日や三が日に拘りなく、新年の都合の良い時に訪れることを「初詣」として差し支えないと個人的には思います。

新年に初めて神社に詣でる際の気持ちが大切ですよね♪

お節料理

子供に不人気なお節料理(笑)

この由来は、「御節供(おせちく)」という邪気を払う節句が元になっています。

節句(節供。せっく)というのは年に何回かある重要な節目のことで、本来は神祭を執り行う日とされています。

その節句のうち、人日(じんじつ。正月7日)、 上巳(じょうし。3月3日)、 端午(たんご。5月5日)、 七夕(しちせき。7月7日)、 重陽(ちょうよう。9月9日)を「五節句(ごせっく)」といいます。

奇数月で人日以外は全部ゾロ目。

ポッキーの日だけありません。

この他に、一年の大きな節目である元日(1月1日)に邪気を祓うために行われる節句が「御節供」です。

「節句」と書いていますが、節句は「節供」が本来の漢字であり、「供」という漢字は「供するもの、食物」という意味し、「人が共々に同じ場において同じ食事をすること」を表します。

神道において「直会(なおらい)」という言葉がありますが、神前に供えた御饌御酒(みけみき。食物とお酒)を、神職の方や参列者が神様と一緒にいただくことを言います。

これを「神人共食(しんじんきょうしょく)」とも言い、共に神様と同じものをいただくことにより、神様と人とが一体となることが根本的意義とされています。(深い)

宮中において一年の間でも一番大切な神事、11月23日の「新嘗祭(にいなめさい)」で行われてるのがまさにこの「神人共食」です。

天皇陛下があの特別なお社の中で、神様に捧げたものをご自身も召し上がる儀礼がそれにあたります。(深いな〜)

このように、「御節供」でいただくお節料理はなにも人が食べるためだけにあるものではなく、神様と人が一緒に同じものを食べましょう!というものなんです。

それを知ると、お節料理の今までの印象がちょっと変わって感じますね。

お節料理は、不味いとか美味しいとか、高いとか安いとか、蟹が入ってるとか入ってないとか、いーやそこは蟹より伊勢海老だろうとか、佃煮は残りがちとか、そんな軽々しい下世話な基準でいただくのものではないんですよ!?(笑)

あと、お節料理は保存が効くものが多いので、作り置きしてお正月ぐらいは料理をしなくて済むように(主婦も休ませたれよ)という説もあるようですね。

お節料理は「めでたさを重ねる」という意味で重箱が用いられています。

今は3段が主流のようですが本来は5段。そしてそれぞれの段とそこに詰める料理には決まりがあり、全て縁起物となっています。

いやこれ全部作るの大変!(笑)

ちょっと調べてみましたので、記載します。

一の重<祝い肴・口取り>

祝い事にふさわしいものを詰めます。

数の子 …卵の数が多いことから子孫繁栄を願う縁起物とされている。

田作り …干した片口イワシの稚魚を飴炊きにしたもの。片口イワシを農作物の肥料として使った田畑が豊作になったことから五穀豊穣の縁起物となった。

黒豆 …「マメに働く」「マメに暮らす」など勤勉で健康に暮らせる願いを込めて。

たたきごぼう …ごぼうの根のように、深く根をはり繁栄することを願うもの。

紅白かまぼこ …魔除(赤)と清浄(白)の意味を込めて。

伊達巻 …巻物的なフォルムに「知識が増えるように」と願いが込められている。伏見稲荷大社の狐様も巻物を加えているのがありますね。

昆布巻き …「こぶ」→「よろこぶ」に通ずる縁起物。

栗きんとん …豊かな1年を願うもの。古来より栗は「勝ち栗」と呼ばれる縁起物で、きんとん(金団)は黄金色に輝く財宝に例えられた縁起物。

ちょろぎ …長寿を願うもの。「長老喜」「千世呂木」と書く。

錦玉子 …黄身と白身を金と銀に例えた。二色(にしき)=錦。

二の重<焼き物>

縁起のいい海の幸コーナー。

鰤 …出世魚なので出世の願いを込めて。

鯛 …言わずと知れたメデタイ時の鯛。慶事に相応しい赤色で、見栄えもするし味も格別なことから祝いの席には欠かせない魚。

海老 …海老のように腰が曲がるまで長生きできますように、という長生きの象徴としての縁起物。

三の重<煮物>

縁起のいい山の幸コーナー。家族が仲良く結ばれるように煮しめ(煮物)を入れるのが基本。

蓮根 …穴があいていることから、将来の見通しがきくように。

里芋 …子孫繁栄の象徴。子芋がたくさんつくことに由来する。

八つ頭 …頭となって出世をするように願いが込められている。また、子芋がたくさんつくので子孫繁栄を願…(里芋とかぶってるな…)

くわい …大きな芽が出るのでメデタイ。また、子球がたくさんつくので子孫繁栄を…(里芋と八つ頭とかぶってるな…)

ごぼう …ごぼうの根のように、深く根をはり繁栄することを願うもの。

与の重<酢の物・和え物>

日持ちのする酢の物などのコーナー。「四」は忌み数字なので「与」を使います。

紅白なます …人参(赤)と大根(白)でめでたい紅白を表したもの。また、根菜のように深く根をはり繁栄を…(あれ?ごぼうと…)

菊花かぶ …かぶをめでたい菊の花に飾り切りしたもの。

小肌粟漬け …出世魚の小肌を使って出世を願う縁起物。クチナシで黄色く染めた粟で五穀豊穣を願う。

五の重<空または好きなもの>

歳神様から授かる福を詰めるため空にしておく。

または好きなものを入れたり予備の料理を詰めてもいい。自由空間。フリーダム。あなたが掟。

凄いですよね。これだけの料理を作るのは大変!…だけど、逆にそれほど御節句という節句が大切にされていたことがわかります。

これからは今まで以上に有り難く、神様と一緒にいただかなくては。

私はイクラが好きなので、五の重にはアホほどイクラを詰めたいです(笑)

初夢

最後にちょっと浪漫のあるものをご紹介して終わります。

「初夢」とは、大晦日から元日にかけてではなく、元日の夜から2日にかけて見る夢のことを言います。

初夢で見ると縁起がいいとされる「一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)」という言葉を聞いたことがあると思います。

一番縁起がいいのは富士山、二番目は鷹、三番目は茄子。

初夢云々は駿河国(現在の静岡県中心部)が出所とされています。

富士山は特に説明は要らないと思いますが、日本で一番高い山であり霊峰でもある富士山。どこからどう見ても縁起が良さそう。

次の鷹ですが、どんな風に縁起が良いのか?これには諸説あります。

・富士山の次に高い愛鷹山のこと

・高い富士山に住んでいる鷹のこと

・空高く上昇し遠くまで見渡せる鷹のこと

・鷹の足のように獲物をしっかり掴み取るということ

そして三番目の茄子は、

・駿河では初物の茄子の価格が高いこと

・「なす」=「成す」ということ

など、こちらも説がいくつかあります。

全てに共通して言える事は、「高い」がキーワードとなっているところです。

実は「一富士二鷹三茄子」の後にはまだ続きがあります。

「四扇(しおうぎ)五煙草(ごたばこ)六座頭(ろくざとう)」。

扇は神事や儀式の舞には欠かせないことから、煙草も同じくお祝いの席などで嗜むもの、最後の座頭は髪の毛を剃った盲人のことを指しますが、”毛がない”ことから「怪我ない」となり縁起がいいとされています。

ちょっと最後のはこじつけ感が否めないけど(笑)

この他に縁起のいい夢としては、七福神や虹やなんか色々とありますが、とにかく新年一発目は縁起が良さそうな夢を見たいものですね!

長くなりましたが、年の初めの祝日を軽く済ますわけにはいかないので!

…というのは長文癖のある私の言い訳ですが、それは置いといて、皆様にとって幸多き一年となりますように願っています☆

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。