神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

前回の記事で書いた東大寺・大仏殿を後にして、次に向かったのは、大仏殿の東にある手向山八幡宮です。

『手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)』

所在地 奈良県奈良市雑司町434

御祭神 応神天皇(おうじんてんのう)

姫大神(ひめおおかみ)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

仁徳天皇(にんとくてんのう)

社格 旧県社

例祭日 10月上旬

鳥居 明神鳥居

社殿様式 流造

【由緒】

天平勝宝元年(749年)、東大寺及び大仏を建立するにあたって宇佐八幡宮より東大寺の鎮守神として勧請された。当初は平城宮南の梨原宮に鎮座したという。梨原宮の所在地は未詳だが、奈良市役所近くにある平城京左京三条二坊宮跡庭園がその跡ともいわれる。後に東大寺大仏殿南方の鏡池付近に移座したが、治承4年(1180年)の平重衡による南都焼討で焼失する。

文治4年(1188年)に東大寺大勧進職の重源によって仮殿が建てられ、建久8年(1197年)に社殿が再建される。その後、建長2年(1250年)に北条時頼によって境内地が東大寺千手院の跡地である現在地に移された。

江戸時代の元禄4年(1691年)に本殿が再建されている。

創建以来、東大寺に属しその鎮守社とされてきたが、明治の神仏分離の際に東大寺から独立し、県社に列せられている。(Wikipediaより)

手向山八幡宮へ勧請された神様が坐す宇佐八幡宮(宇佐神宮)は大分にあり、全国に約44,000社もある”八幡宮”の総本社にあたります。

御祀神は誉田別尊(=応神天皇)、比売大神、神功皇后。

比売大神とは福岡県の宗像大社にお祀りされている宗像三女神(田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神)のことです。

手向山八幡宮では宇佐神宮でお祀りされていない第14代・仲哀天皇と第16代・仁徳天皇についてですが、仲哀天皇が第15代・応神天皇の父親であり、応神天皇の皇子が仁徳天皇、という関わりです。

また神功皇后は仲哀天皇の妃であり、応神天皇の母です。

ファミリーで仲良くお祀りされてるワケですね〜。

手向山八幡宮は、大仏殿の南大門からのびている参道をひたすら真っ直ぐ行った先にあります。

南大門のすぐそばに一の鳥居がドーンとあるので、方向音痴の方でも迷いようがありません、安心してください。

狛犬さんもなかなか立派。

もうひたすら真っ直ぐ進むだけです。(そこそこ長い距離)

途中に小さなお社がありましたが、名前がわかりませんでした。

灯籠に描かれてる絵が可愛かったです。

カラスかな?

御神紋のようだけど、確認できてないので不明です。

参道の途中で振り返った様子。

黒い小さな粒はカー子。

神門が見えました!…が、ちょっと嫌な予感…

STAR WARS的に言えば、I have bad feeling about this…

やっぱり〜〜〜!!既に閉門〜〜〜!!。゚(゚´ω`゚)゚。

後で調べたらこの時期は16:30で閉門らしいです。

手向山八幡宮はなかなか見応えのある神社のようでしたが、次回またリベンジです。

例祭も結構華やかな賑わいを見せるようなので、10月を目掛けて行くのも良いかもしれません。

仕方ないのでちょっと鹿と戯れました(また鹿)

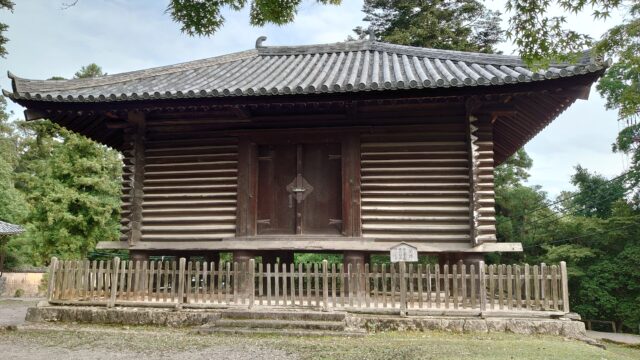

ここにある宝庫は重要文化財だそうです。

東大寺から移築された校倉造の建築物。

手向山八幡宮の北側にもう一つ、鳥居がありました。

左の狛犬さんの後ろに鹿が2頭隠れています…

なかなか年季の入った狛犬さん(あ、鹿のお尻が見切れてた!記事にするまで気がつかなかった!)

この後は、いよいよ二月堂へ向かいますが、その前に東大寺の境内社にも幾つか出会すことができたので、それらのお社もご紹介しますね。

まずは、手向山八幡宮のすぐ北側の三月堂のお社、龍神。

手前に池があるので、ここの池の龍神さんをお祀りしてるのだと思います。多分。

よって、この池の名前は「龍神池」と予想。

理由?

それは、だいたい龍神さんをお祀りしてるお社近辺にある池は「龍神池」ってのがセオリーなので!(笑)

この池で、人生で初めてウシガエルというやつを見ました。

「ブォーーン、ブォーン」と低いモーター音が聞こえて、何かの機械が作動してる音だとずっと思ってたんですが、ウシガエルだった(笑)

発見して「あ!」って言ったら「キャッ!」って言って池に飛び込みました(笑)

他のウシガエルも池に飛び込む時に「ピィ!」って言ったり「キュゥ!」って言ったりして飛び込むんですが、なんなんですかアレ、可愛くないですか?(=´∀`)

なんで声出ちゃうの?可愛すぎる。

ここから更に二月堂の方へ移動。

次に現れたのは興成神社(こうじょうじんじゃ)。

「修二会(しゅにえ)」とは、毎年2月に日本の仏教寺院で行われる法会のひとつで、「行法(ぎょうほう)」とは修行のことを指すようです。

毎年2月…「だから”二月堂”か!」と思ったんですが、答え合わせは次回にまわします。

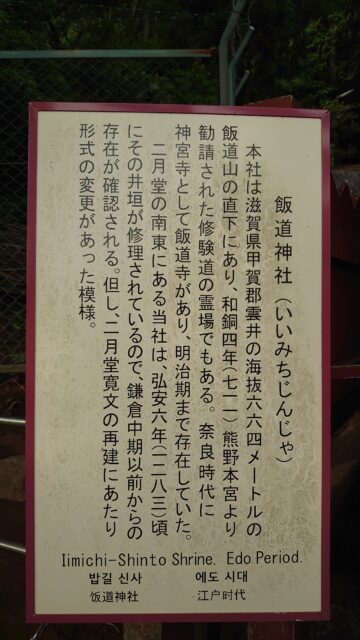

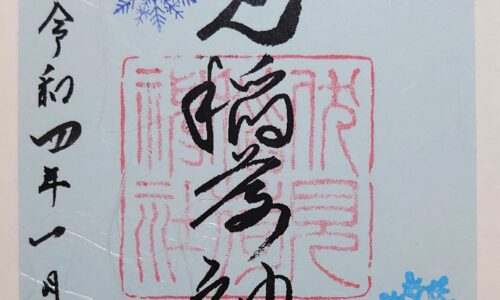

興成神社は二月堂の手前にあって、二月堂の右奥にあるのが飯道神社(いいみちじんじゃ)。

飯道神社は滋賀県の甲賀郡が本社で、それは熊野本宮から勧請されましたよ、と。

熊野といえば修験道と山岳信仰。

こう色々巡っていると、神社とお寺は別のものだけど、歴史上深く関わっていた時代もあったのがよくわかりますね。

飯道神社とは反対側の二月堂の左奥にあるのが遠敷神社(おにゅうじんじゃ)。

「おにゅう」って絶対読めないって(笑)

★★★★★★★レベル。

それ以前からもあったけど、現在のお社は19世紀頃の再建ということです。

比較的最近ですね。

このように、二月堂の前方、左右を守護するように三社が在りました。

神様が仏様を守るスタイル。

日本の歴史からしてこの頃は、元々神社(自然信仰)があったところに後から仏教(宗教)が入ってきたわけですが、最初はすったもんだがあったにせよ、最終的には「まぁ、宗教があってもいいんじゃない?」てな具合で治まって、その後は互いにうまくやっていた、という感じでしょうか。

神仏習合の時代が色濃く残っている東大寺。

歴史の一端をこうして直に味わうのはロマンがあるなぁといつも思います。

太古の昔と今を重ね合わせて妄想するのが好きなので。

他にも境内社がありますが、時間の関係でまわれなかったので、また奈良に訪れた時の宿題にしました。

さて、次回はやっとメインの二月堂!

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。