神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

去年の9月に沖縄を訪れた際、波上宮の後に首里城も拝観してきました。

(その時の神社の記事はこちら↓)

沖縄ではお城のことを「グスク」と呼びます。

そして沖縄で最も有名なグスクは「首里城(しゅりじょう)」ですね!(なぜかこのグスクだけ日本語読み)

その首里城、残念ながら不備の出火により2019年10月31日に焼け落ちてしまいました。

私が訪れた1か月半後の出来事です。

直前に見に行ったばかりだったので、ニュースで流れる炎に包まれた様子はとてもショッキングでした。

沖縄の方にとってはもっともっとショッキングなことですよね…

今はまだ解体作業をしてるそうです。

実は現存していた首里城は、復元されたものです。(実は消失は5回目)

前回は太平洋戦争で戦火を浴び、1992年に実際の首里城に近付けるため、木造建築で復元されました。

首里城跡は中国と日本の築城文化を融合した独特の建築様式などに価値があると認められ、2000年に世界遺産として登録されていました。

今回の火事では、木造ゆえなかなか消火がうまくいかず全焼してしまったのです…

これから暫くはその姿を目にすることはできません。

そんな貴重な首里城の写真を掲載していきますので、ちょっとの間、一緒に琉球王国の煌びやかな時代に想いを馳せていただけたらなと思います。

首里城拝観の入り口は敷地内の西にある「守礼門(しゅれいもん)」です。

守礼門は、1527~1555年に建立され、1933年(昭和8)に国宝に指定されましたが、沖縄戦で破壊されてしまいました。

現在の門は1958年に復元されたものです。

因みに、2000年の記念紙幣である2000円札の絵柄にもなっているアレです!

(このお札、コレクションしています!笑)

(そういえば2000円札普及してないな。流行らすかな)

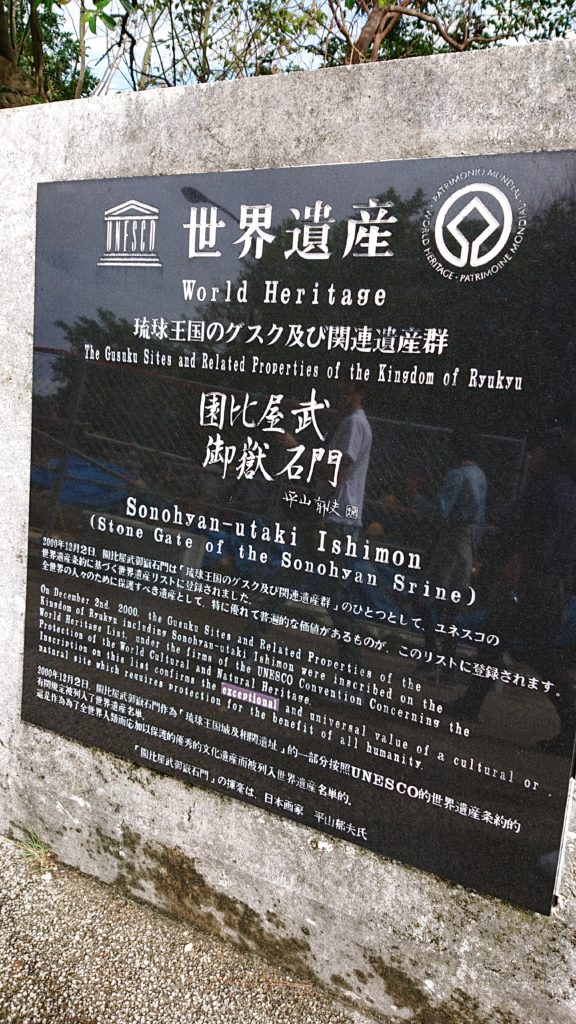

守礼門を過ぎてすぐの左手に、「園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)」があります。

「御嶽」とは、沖縄の村落で祖先神をまつる聖地のことです。

香炉を置いて拝所(うがんじゅ)とし、とても神聖な場所とされています。(なので絶対によそ者が勝手に入ってはいけない。これはテストに出る。なので有名なスポット斎場御嶽のように観光客であふれてる場所はどうなのかな…とちょっと思います…)

また、神社のように社殿はありません。

御嶽の神は村落の守護神(御先祖様とも)で、祭に天上または海のかなたから飛来すると信じられていて、その日には女神官や村の有力者が御嶽を参拝するそうです。

「園比屋武御嶽石門」では、国王が外出するときに安全祈願をしていたそうです。

守礼門と同様、1933年(昭和8)に国宝に指定されていましたが、こちらも沖縄戦で一部破壊されてしまいました。

1957年に復元され、現在は国指定重要文化財となっています。

また2000年には世界遺産へも登録されました。

この日も天気が良くて、国内外の団体の観光客も多かったです。

とにかく旅先のお天気には良く恵まれます。

とてもありがたい♪

お次の門は「歓会門(かんかいもん)」です。

この門も沖縄戦で焼失してしまって、1974年に復元されたものです。

ちょっと遠巻きで分かりにくいかもしれませんが、門の両脇に大きな一対のシーサーがいます。

沖縄ではシーサーは魔除けの意味があり、入り口から悪いものが入ってこないように守護をしてくれるものとして大切にされています。(一般のお宅でも普通に門や玄関の両サイドに置かれていたりします)

ところで、シーサーの見た目と役割って神社の狛犬と似ていますよね!

シーサーのルーツは、琉球王朝時代に交流の深かった中国由来の獅子で、古代オリエントのライオンが源流と言われています。

13〜15世紀頃に中国から琉球王国に伝来したそうです。

狛犬のルーツは、こちらも同じく中国ではありますが、飛鳥時代に仏教とと共に高句麗から伝わったのだそうです。

飛鳥時代となると7世紀頃なので、狛犬の方が先に日本に入ってきてると言うことになりますね。

更に、中国から渡ってきた仏教のルーツを辿っていくとインドになり、インドではライオンは仏を守る聖獣とされていました。

紀元前6000年頃からエジプトやインドでは強さの象徴としてライオンの石像が創られていたりしたので、伝わった時代が違っても結局はシーサーも狛犬も元々のルーツは同じ、と言ってもいいのかなと思います。

神社ブログなので、一応、神社に纏わるネタを提供…っと。

お次は「瑞泉門」。

こちらも沖縄戦で焼失。

…沖縄はとにかく戦争の悲しい歴史をたくさん宿していますね…

この瑞専門は1992年に復元されたものです。

皆さん、振り返って何を見てるのかな?と思って、真似して振り返ってみると…

素晴らしい見晴らし!

そして城壁が独特の形をしていますよね。

緩やかに湾曲しています。

それから、上の数枚の写真でわかるように、城壁の角が突き出た形になっています。

日本古来のお城にはない形で、琉球王国独特のお城の造りです。

次は「漏刻門(ろうこくもん)」。

漏刻門の「漏刻」とは水時計を指すそうです。

門の上の櫓(やぐら)に水槽を置いて、水が漏れる量で時間を計っていたそうです。

時刻を測定すると係の役人がここで太鼓を叩き、それを聞いた別の役人が東のアザナ(「アザナ」とは物見台)と西のアザナおよび右掖門(うえきもん)で同時に大鐘(おおがね)を打ち鳴らし、城内および城外に時刻を知らせていたんですって。

なんだか水時計っていうのがステキ。

漏刻門の先に券売所があって、そこで入場券を買います。

首里城の第四の門である「広福門(こうふくもん)」が券売所となっているのですが、この門は明治末期頃に一度撤去され、1992年に復元されたものです。

王府時代には、神社仏閣を管理する「寺社座(じしゃざ)」と、士族の財産をめぐる争いを調停する「大与座(おおくみざ)」という役所が置かれていたそうです。

首里城正殿のある「御庭(うなー)」へ続く最後の門は「奉神門(ほうしんもん)」です。

「神をうやまう門」という意味で、3つの門のうち、中央は国王や中国からの偉い人などの限られた身分の高い人だけが通れる門で、それ以外の下々の者(←)は両側の門から入城するように決められていました。

こちらも建物は明治末期頃に撤去されましたが、1992年に外観が復元されました。

いよいよ奉神門の向こうの、正殿がある首里城の中心部へ!

ドーーーーン!!

こ、これが首里城の「正殿(せいでん)」!!

やっとこれた〜!

とその迫力にテンションが上がりました!

朱塗りに極彩色の彩り。

沖縄らしくてとても美しい。

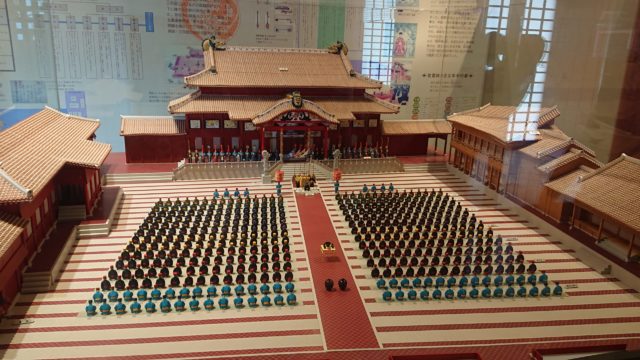

この中庭は「御庭」と書いて「うなー」と読みます。

御庭では、年間を通じて様々な儀式が行われていました。

地面に赤と白の磚(せん:敷き瓦)というタイル状のものが敷かれていて、儀式の際に諸官が位の順に立ち並ぶ目印の役割をもっていたそうです。

下の写真は儀式の際の模型ですが、磚に合わせて綺麗に整列してる様子が表されています。

中央の道を「浮道(うきみち)」といい、国王や中国皇帝の使者の冊封使(さっぽうし)等、限られた人だけが歩くことを許された道でした。

更に正殿に近づいてみると…

…?

……なんだろ…

何か違和感があるな……

!?

えっ!?絵っ!?

これ絵じゃない!?

外観が絵じゃない!?

足場組まれてるし布ーーーーーー!!!

唐破風から上の部分以外が布ーーーー!!!

絵がリアルすぎて、この距離に来るまでわかりませんでした(笑)

「正殿素晴らしい!!」とちょっと感動したの返して欲しい(笑)

実はこの時、平成28年8月から着手されていた首里城の正殿外部の漆などの塗り直し作業をしていました。(後から調べた)

私が訪れたのは、御朱印で確認すると平成30年の10月。

工期完了したのが、平成30年11月でした。

惜しい!

あと1か月遅く行っていたら…!

とは思ったけど、また沖縄へ行く理由ができたできた♪

と思っていた矢先に焼失…

本当に残念な気持ちでいっぱいです。

今回の塗り直しは、より琉球王国時代に近い工程と技法で仕上げたもの。

ピカピカの艶やかな朱を見てみたかったです…

首里城の唐破風は沖縄らしく色鮮やかに彩られていて(この部分は絵ではありません)、龍の棟飾(龍頭棟飾)が取り付けられています。

チョロチョロっと髭が覗いてるのが確認できると思います。

屋根瓦の両端にも同じく龍頭棟飾が取り付けられています。

そして!

こちらが首里城の特徴でもある大龍柱(だいりゅうちゅう)です。

首里城の焼け跡には、この1対の大龍柱だけが残されていました。

今後の復興のシンボルとしてこれからもこの場所で沖縄を見守っていくことでしょう。

因みに沖縄の街を散策してると、時々道端に龍柱を見掛けます。

龍は琉球王国の国王の象徴なんだそうです。

首里城内部の、茶室として使われていた「鎖之間(さすのま)」で、琉球王国時代の皇族が食べてたお菓子とお茶をいただきながら、首里城についての説明を聞くことができました。(お菓子&ガイド代として300円だったかな?別途費用でした)

せっかくなので休憩がてら参加。

こういうのは「歴史苦手〜」とか「講義とかムリだから」とか言わずに絶対参加することをお勧めします!

より理解が深まるし、理解が深まると面白味が湧いてきます。

面白味が湧いてくると「アレはなんだろう?」「コレはなんだろう?」と好奇心が湧いてきて、楽しい旅になりますよ。

そして楽しい旅は一生のよき思い出に。

そのために、数百円は出し惜しみせずバンバン払いましょう!(笑)

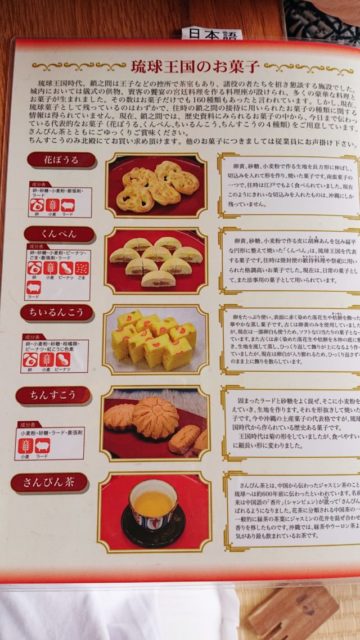

そして、こちらが琉球王国のお菓子。

あれ…ちんすこうだけがお皿に乗ってないですね?

食べちゃったかな?…いや、最初から乗ってなかったと思うな。

どれも素朴で美味しかったです。

”素朴で”とは言いましたが、当時は皇族しか食べられなかった貴重なものです。

ちょっとそんなことに想いを馳せながらいただきました。

驚いたのが、ちんすこうにはラードが使われていること!

お菓子にラードってなかなか使わないと思いますが、沖縄と言えばアグー豚。

その豚のラードなのかな?

形は現在の細長より元来の花形の方がいいなぁ…

お茶は、沖縄と言えば…のさんぴん茶です。

因みにさんぴん茶はジャスミン茶のことですよ♪

これは中国茶で、中国と交流の深かった琉球王国にさんぴん茶が渡ってきたのは600年前だそうです。

私もたまに飲みますが、香りが良くて美味しいですよね。

茶器は沖縄の「やちむん」。(沖縄の方言で「焼き物」のこと)

「やちむん通り」という焼き物屋さんだらけのストリートがあるんですが(ここで探していたどうしても欲しかったシーサー を買いました)、焼き物も見ていたら色々欲しくなって大変です(^-^;)

茶托やおぼんは漆塗りで「琉球漆器」といいます。

絵柄が沖縄らしいですね。

「やちむん」も「琉球漆器」も沖縄の伝統工芸です。

鎖之間はからはお庭が見渡せます。

上の写真は一見ただの岩に見えますが、実はサンゴ礁が隆起してできた「琉球石灰岩」、通称「サンゴ岩」です。

確かに普通の岩と違ってボコボコしてますよね。

琉球石灰岩は、沖縄県では古くから建材として使われてきました。

因みに道路の材料にもなっています。

この材質は水に濡れると滑りやすくなるため、沖縄の人はみんな安全運転です。

沖縄旅行はレンタカーを使用することも多いと思いますが、雨天はスリップに気をつけてくださいね。

鎖之間から「御書院(ごしょいん)」はコの字形になっていて、内側が中庭のようになっています。

沖縄だけど松のような木があって、どこか日本らしさを漂わせていました。

続いて、「奥書院(おくしょいん)」、「二階御殿(にーけーうどぅん)」、「黄金御殿(くがにうどぅん)」までが同じくコの字形になっています。

下の写真は二階御殿からの風景。

こちらにも「琉球石灰岩」が。

フレームにフレームを入れるのが好きなので柱や屋根があると、どうしてもこういう構図の写真が撮りたくなります。

フレーム・イン・フレームしちゃう。

ルネサンス時代の絵画でよく使う技法です。(昔はよく絵を描いていました)

あと、関係ないけど、映画「時計仕掛けのオレンジ」のスタンリー・キューブリック監督並みに一転透視図法についてはフェチで、そんな写真の撮り方も好きです(笑)

琉球王国の王様が眺めたかもしれない景色を見て、またちょっと想いを馳せたりして…(想いを馳せてばっかりだな)

さて、正殿の中に入ります。

二階御殿から続く通路を抜けて正殿の2階へ。

正殿は3階建で、3階は通気を目的とした屋根裏部屋。

2階は国王と親族・女官らが儀式を行う場所で「大庫理(うふぐい)」といいます。

上の写真は国王が座る「御差床(うさすか)」(玉座)です。

艶やかで絢爛豪華!

椅子の両サイドにはやっぱり龍柱があります。

(す、座りたい…)

国王の王冠が展示されていました。

レプリカですが、独特の形と装飾ですよね。

宝石も色んな種類が散りばめてあって、さりげなく豪華。

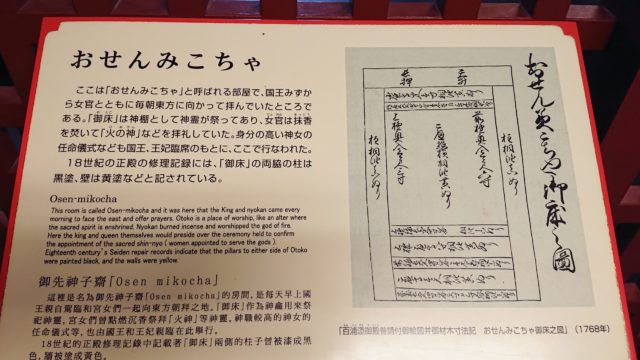

1箇所、ちょっと特別な雰囲気の部屋がありました。

「おせんみこちゃ」という、朱の格子の向こうのその部屋は、国王が女官とともに毎朝東方に向かって拝んでいた場所だそうです。

日の光が入ってくるからか、その部屋の雰囲気がとても良くてフワッとした空気に包まれていました。

写真では見えていませんが、右奥にある「御床(おとこ)」には神棚として神霊が祀られていました。

身分の高い神女(しんじょ)の任命儀式なども、国王や王妃臨席のもとここで行われました。

なんとなくでもフワッとした雰囲気が伝わるでしょうか。

さて、次は1階へ。

そしてその1階では、首里城の最も重要な場所を見ることができました!

首里城が世界遺産たる所以は、この首里城正殿基壇(きだん)の遺構(いこう)です!!

上の写真ではパッと見よくわからないと思いますが、1階の床にアクリル窓が付いていて、その下に大きめの石を積み上げたようなものがありました。

これがとても重要な世界文化遺産なんです!!

「基壇」とは建物(お城)を支える土台の部分のことを言います。

国指定史跡でもある大変重要な文化財とされていて、この遺構があることによって首里城は15世紀から少なくとも7回は正殿が建て替えられていたことを知ることができました。

火災後の現在は、遺構を保護するために土で埋め戻し、屋根をつけて公開しているそうです。

2階の玉座の真下にあるこのスペースは「下庫理(しちゃぐい)」という場所で、主に国王が自ら政治や儀式を執り行っていたところです。

2階の玉座から、後ろの国王専用の階段を使って直でこの1階に降りてくることができます。

他の人からしたら国王だけワープできてちょっと羨ましかったでしょうね(笑)

当時は、城内はここまでが見て回れる内容でした。

帰りは(写真を撮り忘れましたが)「右掖門(うえきもん)」を通ります。

ここからの風景も良かったです!

滑らかな曲線を描く城壁を確認することもできますね。

下の「久慶門(きゅうけいもん)」が拝観順路の出口、最後の門になります。

そしてこの門の下に小さな溜池があるのに気が付きました。

これは「寒水川樋川(すんがーひーじゃー)」という湧水で、生活用水や防火用水に使われていたそうです。

素通りしてしまったのですが、入り口の瑞泉門の下に「龍樋(りゅうひ)」と呼ばれる同じような湧水の溜池があって、そちらは主に王宮の飲料水として使われていたそうです。

どちらも、城内に降った雨が地下に浸透して湧水として出てきたものでありますが、不思議なのがこの色!

このキレイな青い色が印象的でした。

下の木は久慶門から出てすぐ正面のところにある木なんですが、これはアコウという木です。

が、元々はアカギという木があり、その木の太い枝が城壁まで伸びてちょうど良い木陰を作っていたのだそうですが、戦火で焼けてしまい、更に戦後、台風で幹から折れてしまったのだそうです。(悲しい)

ところが、その後にアコウの木が寄生して、下のアカギを守るように覆っているんだそうです。(木の根本の隙間に別の木肌があるのが分かりますか?)

アカギ・イン・アコウ。

なんとも不思議ですよねぇ…

このアカギの奥に池があります。

円鑑池という池なんですが、龍桶や寒水川樋川などの湧水がこの池に溜まっています。

ここで見たことのない鳥を見かけたんですが…

クチバシや足が水鳥とわかる形をしていますが、鴨にしてはちょっと大きめだし、アヒルのような…でも真っ白じゃないし…白と黒でパンダかな?

後から調べたら「バリケン」という鳥だそうです。

元は南米原産で「野バリケン」という野生のカモの一種で、それを家畜化したものだそうです。(確かにちょっと洋モノっぽいですよね!笑)

別名「タイワンアヒル」「フランス鴨」と呼ばれてるようで…鴨なの?アヒルなの?どっち?(カモ目カモ科のようです。なのでやっぱり鴨)

食用として持ち込まれたようですが、食用で定着せず野生化してしまったらしいです。(命救われたなオマエら)

このバリケンがめちゃめちゃたくさんいました!

しかも逃げない。

馴染みすぎ。

なんだったらカメラ目線のバリケンたち。

やっぱり動物なので可愛いかったです♪(人間より動物派。人間苦手)

この首里城公園の中には首里城の下を南北に走るように「第32軍司令部壕 」があります。

沖縄戦で日本軍が使っていた壕です。

このバリケンちゃんたちがいた付近に壕の入り口(柵が設けられていて入ることはできません)が3つほどありましたが、ちょっと苦手だったので写真は控えました。(撮らない方がいい気がして)

その壕も遺産として沖縄県でも保存や公開を検討しているそうですが、湧水によって侵食が進んでおり、補強するにしても数十億円の費用がかかるようで計画は今も進んでいません。(侵食が進む一方)

朽ちていく悲しい戦争を思い起こされる地下の壕とは裏腹に、その地上では煌びやかな時代のお城が建っていて、パラレルワールドに迷い込んだような気持ちになりました。(例えが適切かどうかわからない)

そこに沖縄の悲しい時代の遺産と、繁栄した時代の遺産とが絡み合っていて、なんとも言えない気持ちになりました…

そして、今となってはその首里城も姿を消してしまって、物悲しい風景となっているのかなと思うと切なくなります。

再建するのは全く容易ではないけど、またいつかその朱に彩られた姿を見ることができたらいいな、と心から願っています。

今度は絵じゃない正殿の正面を見たい!(笑)

最後に、首里城公園内のレストランに寄った時に、外のベンチで寛いでいた猫チャンを。

その辺に人もたくさんいたし賑わっていたのにビクともしないので「生きてる!?」って心配になったけど、しっかり熟睡してました(笑)

お昼寝の邪魔をしないようにそーっと退散。

また今度行った時に会えるといいな!

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。