神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

さて、上賀茂神社(賀茂別雷神社)に行ったなら、やはりここは訪れないと!…ということでやってきたのは下鴨神社です。

御朱印はこちら→ 御朱印 賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)/下鴨神社(しもがもじんじゃ)

上賀茂神社と下鴨神社には密接な関わりがあります。

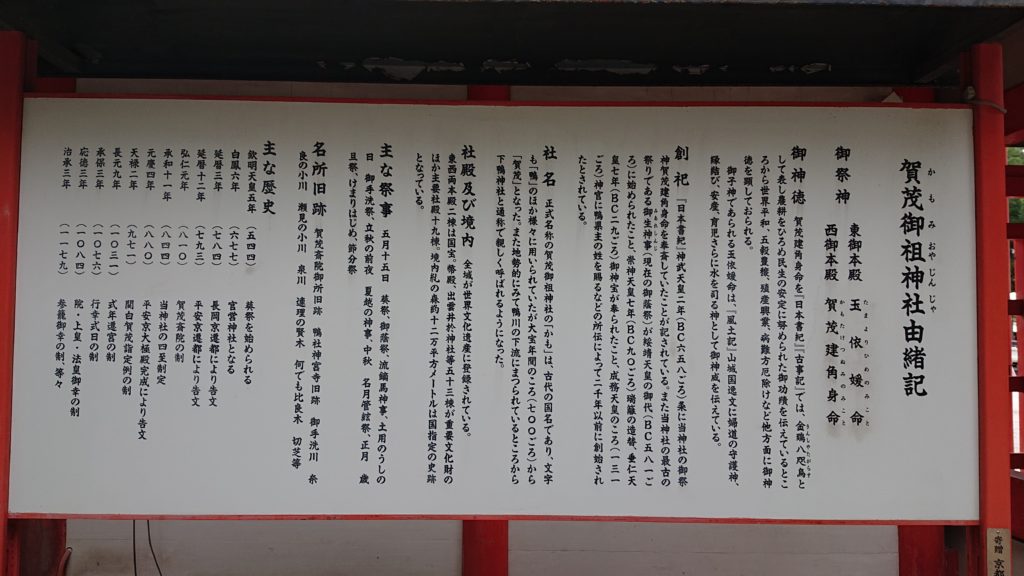

上賀茂神社の記事でも少し触れましたが、下鴨神社は上賀茂神社の御祭神である賀茂別雷神の母親にあたる玉依媛命(たまよりひめのみこと)と祖父にあたる賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)がお祀りされています。

なので、神社の正式名称も親御さんが祀られてるため「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ」となっているわけです。

「下鴨神社」という呼び方は上賀茂神社同様に通称であり、「下社(しもしゃ)」や「下鴨さん」などとも呼ばれています。

こちらの神社もまた国宝級の世界文化遺産であります。

そして、私は大きなミスを犯してしまいました。

なんということか、表参道ではなく西参道から入って帰りも西参道から帰るという大失態を犯してしまいました…

表参道、つまり正面から入っていなくて、その参道の途中にある摂社・末社も、古代からの斎場である”糺の森”も、葵祭の時にやる流鏑馬の道も見逃してしまった…

しかもリーフレットもいただくのも忘れる始末。

鳥居をくぐった時にどうも建物の配置が変だな〜と思ってはいたんです(笑)

でも降りたバス停が「下鴨神社前」だったのでてっきり正面に着いたんだと思い込んでいたんです(泣)

次回また正面からリベンジしたいです…

ということで、西参道からのレポートをお届けします!(笑)

『 賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)』

別名 『下鴨神社(しもがもじんじゃ)』

所在地 京都府京都市左京区下鴨泉川町59

御祭神 玉依媛命(たまよりひめのみこと)

賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)

社格 旧官幣大社

例祭日 5月15日(賀茂祭、葵祭)

鳥居 明神鳥居

社殿様式 流造

【創祀】

創祀の年代を特定することは出来ないが、『日本書紀』神武天皇2年(BC658)2月の条に、当神社御祭神、賀茂建角身命を奉斎していた一系流「葛野主殿県主部」との氏族の名がみえる。

この氏族は、賀茂建角身命の先の代、天神玉命を祖神とする鴨氏と同じ氏族であったことで知られている。 また、『賀茂神宮賀茂氏系図』には、賀茂建角身命の子、鴨建玉依彦命より11代後の大伊乃伎命の孫、大二目命が鴨建角身命社を奉斎していたことが記されている。その社が、今日の賀茂御祖神社の始源の社の一社であろうとされている。

崇神天皇七年(BC90)には、社の瑞垣が造営(『鴨社造営記』)され、垂仁天皇27年(BC28月には、御神宝が奉られている。(『同書』)また、緩靖天皇(BC580)の御世より御生神事が行われた(『旧記』)との伝承があり、欽明天皇5年(544)4月から賀茂祭(葵祭)(『本朝月令』『年中行事抄』)が行われていることからみて、創祀は西暦紀元をはるかに遡るものとみられている。

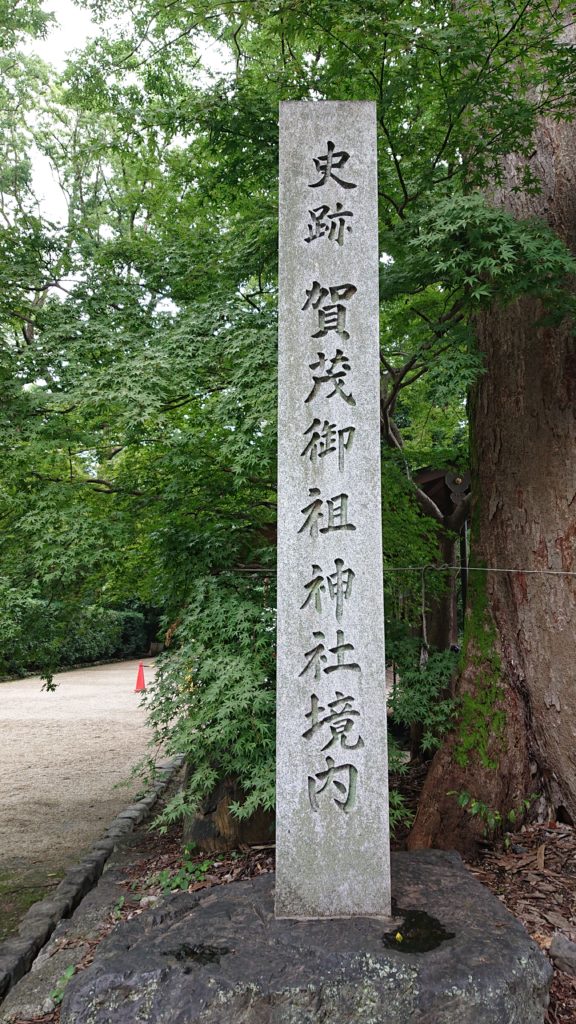

参道に入ってすぐ目に入るのはこちらの2つ。

しっかりと世界文化遺産のアピール。

ここ大事ですからね!

上の写真の左の絵は(緑の)、この神社の境内の図です。

上部が本殿。

真ん中の縦に走る茶色の線が表参道で通常は下方から鳥居をくぐって本殿まで行きます。

私はこの図の左上の横に走る茶色の線(西参道)から入ったのです…(トラウマ)

あ!

でもちゃんと手水舎はありますので…

このあたりの建物は後ほどご紹介するとして、先に本殿の方を。

左側の白い背の低い建物はお土産的な真面目なグッズ、ちょっとクスッとなるグッズなど色々なグッズが置いてありました。

見てるだでも楽しめます。

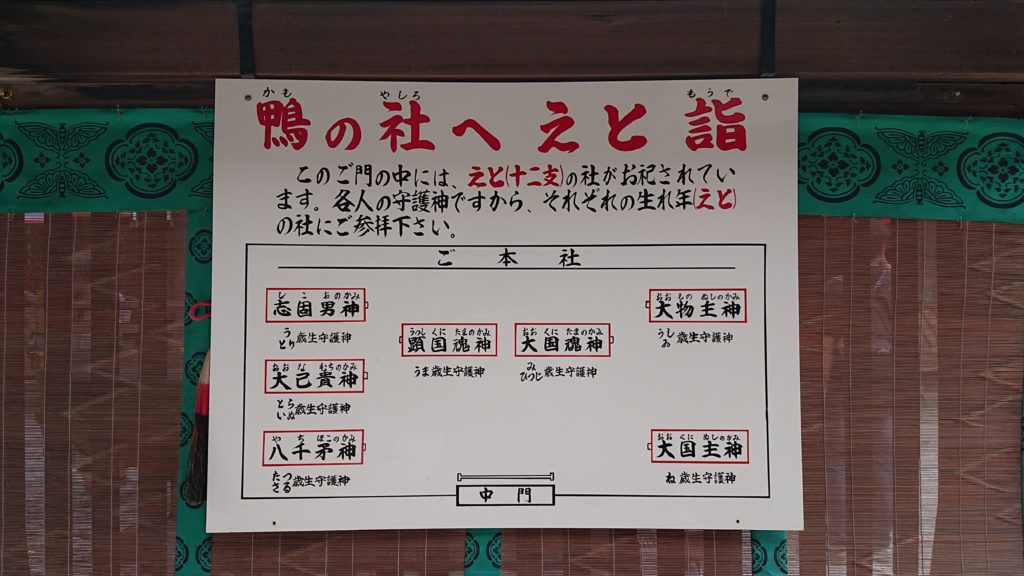

中門を潜るとそこにあるのは本殿!…なんですが、その手前の空間に干支をお守りする神様が7つのお社にお祀りされています。

ご自身の干支のお社にお参りしてくださいね(^-^)

上の写真は中門から入って右手です。

奥に見えるのが子(ね)、丑(うし)・亥(い)の 2つのお社。

こちらは、卯(う)・酉(とり)、寅(とら)・戌(いぬ)、辰(たつ)・申(さる)、3つのお社。

そして御門の中央にある巳(み)・未(ひつじ)と午(うま)の2つのお社が下の写真です。

この2つのお社の向こう側が拝殿、そしてその奥にある西本殿に賀茂建角身命、東本殿に玉依媛命がお祀りされています。

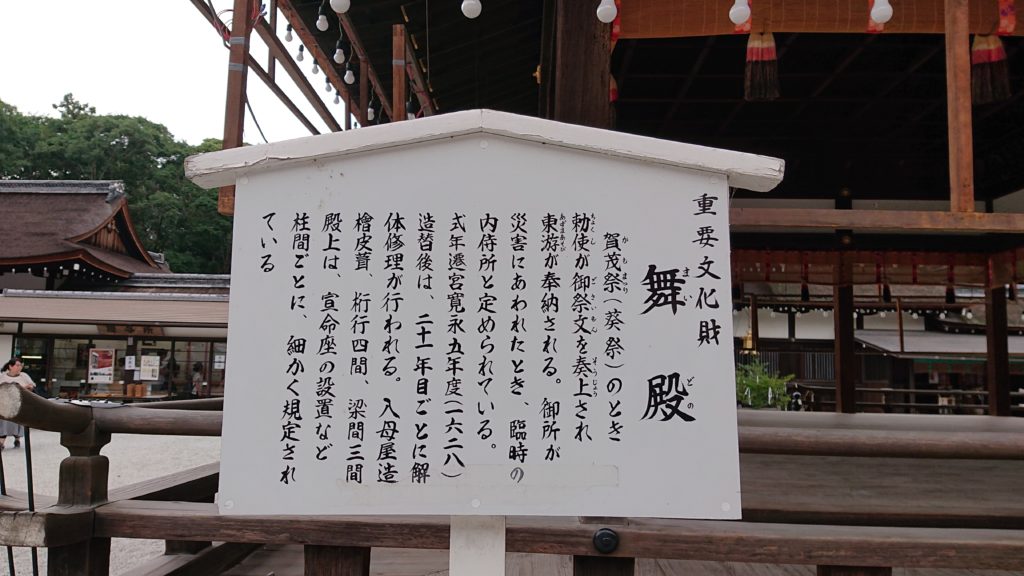

中門から戻り出て正面に舞殿。

お祭りの準備なのか電球がたくさん装着されていました。

光が灯ってるのを見たいなぁ。

この舞殿も重要文化財になります。

更に舞殿の先の赤いのが楼門になります。

ここが本殿の正面で、楼門、南口鳥居、そしてその先から長い表参道が続きます。

上の写真は表参道側から撮ったもの。

非常に立派な楼門です。

表参道の入り口に一の鳥居があるのでこの南口鳥居は二の鳥居にあたります。

私はなんだかこの広い空間が好きでした。

人がごちゃごちゃしてないからかな(笑)

右の建物は授与所です。

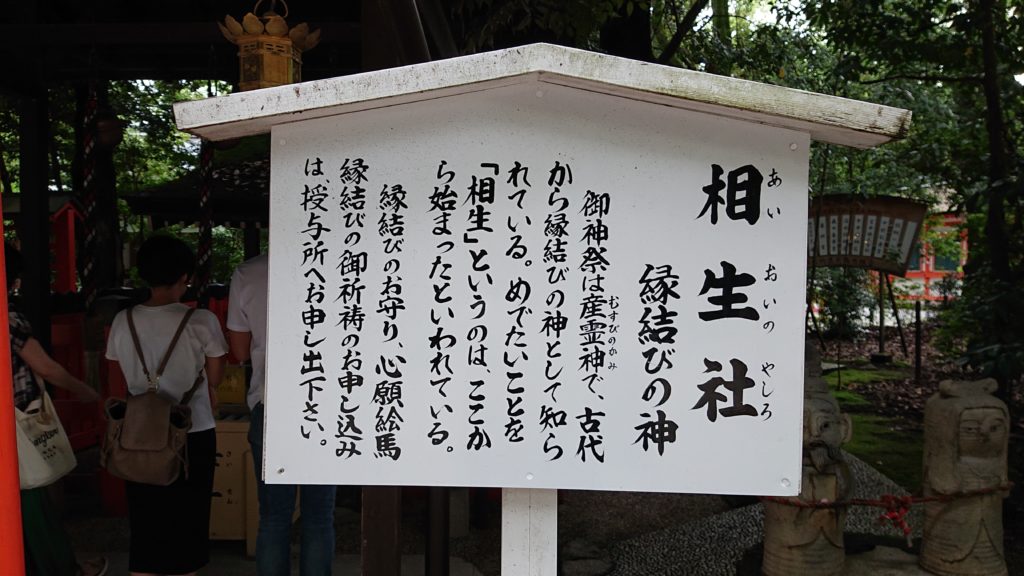

その手前にあるのが相生社。

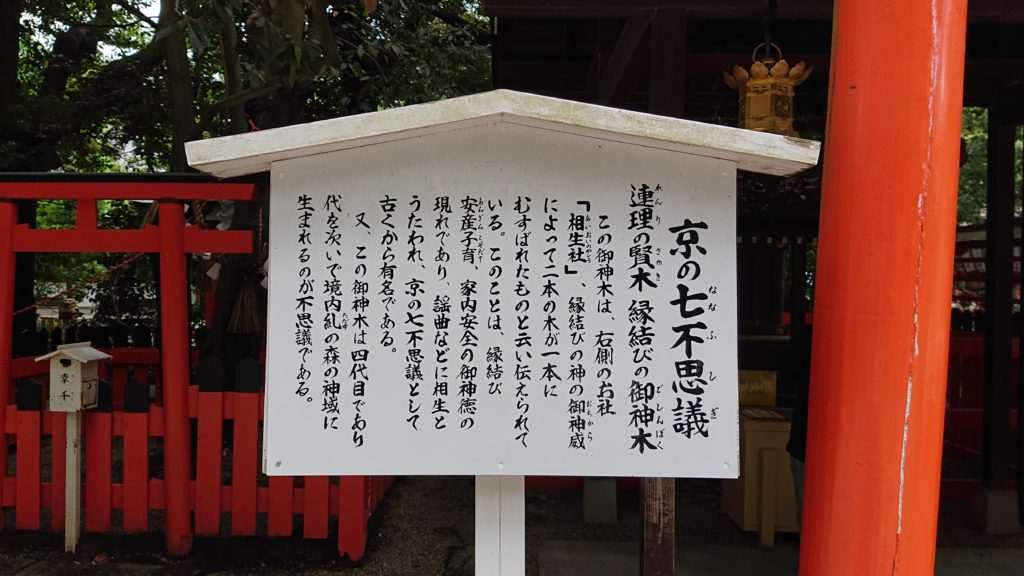

その隣に連理の堅木という縁結びの御神木があります。

何でも、2本の木が途中から1本になったという、京の七不思議として有名な木だそうです。

と言いつつ木のUPの写真を撮り忘れてしまいました、スミマセン。

今回は謝り侍の回です。

そして!

コレはぜひご先に紹介しておきたいんですが、相生社限定の御守り!

ちりめん生地で作られた「媛守(ひめまもり)」です。

1つ1つ全部違う柄、同じ柄のものはありません。

めちゃくちゃ可愛くないですか!?

コレを見た瞬間「わぁ〜〜!」ってなりました。(一人で)

媛守は女性守護のお守りだそうです。

自分用でもいいですが、お土産にも喜ばれそう!(^-^)

買ってないけど。(買ってないんかい)

上の写真は「むすび守り」。

媛守と仕事守が合体したようなお守りですかね。

下の写真は相生社限定の御朱印帳です。

こちらも色んな柄で見てるだけで楽しくて全部欲しくなっちゃいますねー!

私は下段の左から3番目が好みです!

買ってないけど。(買ってないんかい)

下鴨神社の中でも一際目立つエリアがあります。

この朱の太鼓橋。

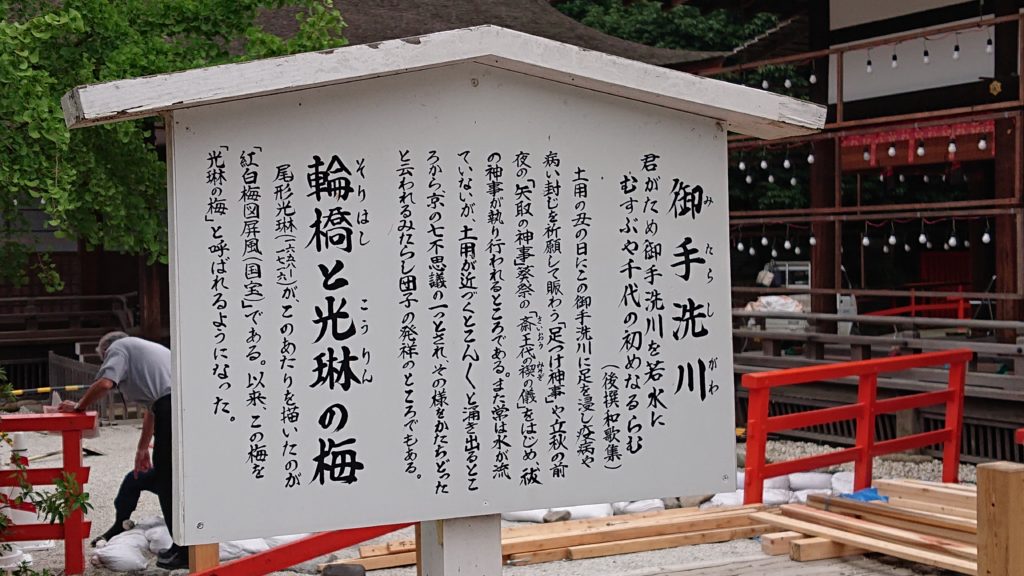

輪橋に水みくじ??

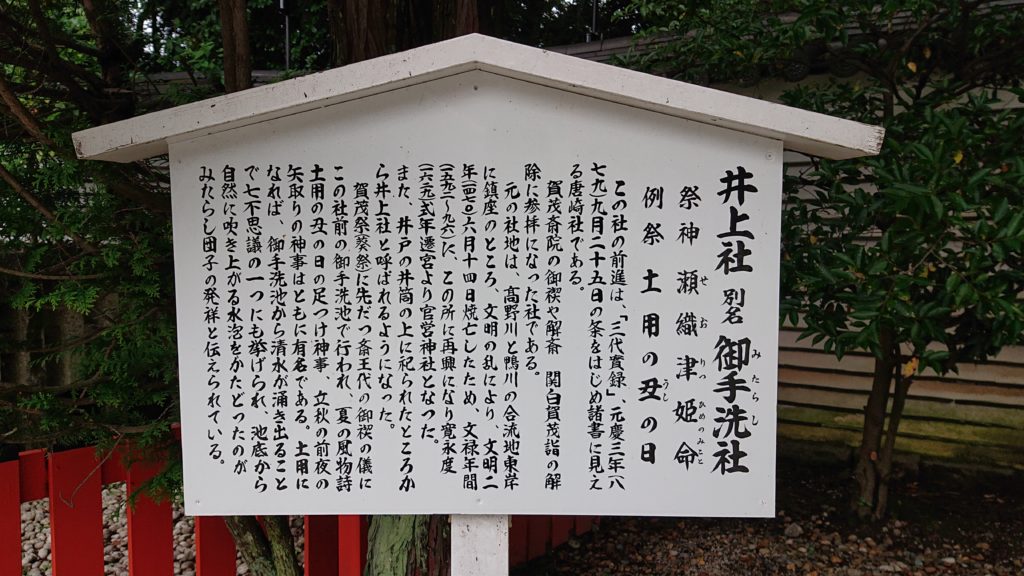

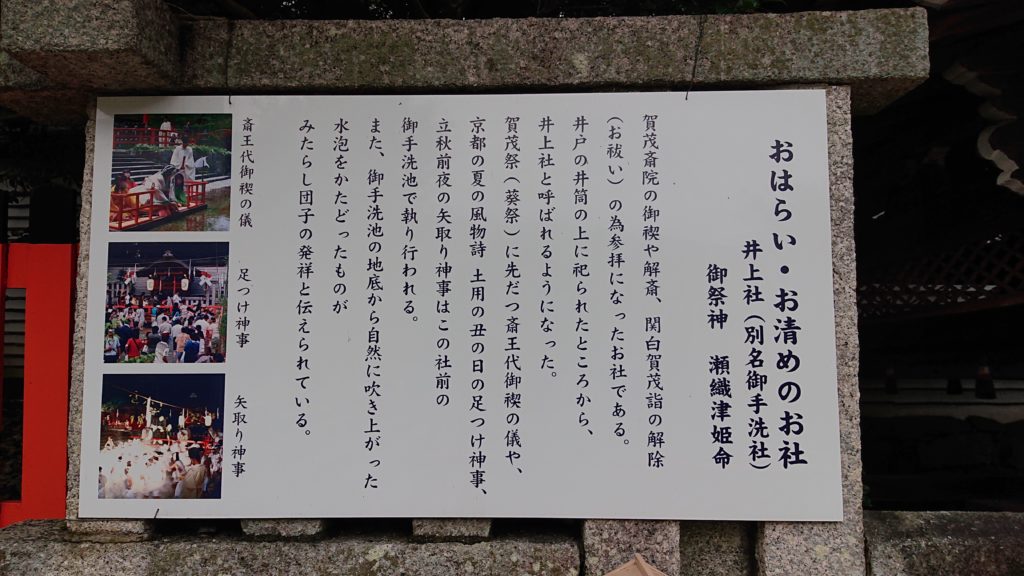

何や何や?と吸い寄せられた先に見えたのは御手洗社(みたらししゃ)でした。

「御手洗社」とは通称で、本来の名は井戸の上にあるから井上社です。(そのまんま)

なるほど、どこから湧き出てるのか分からない水が川になって流れていますね。

お社も浮かせて建てられています。

お社が浸水しないように、ここまで水位が上がりますよ!って位置に建てられているんですね。

へぇ〜!

みたらし団子ってここが発祥なんですね!

池から清水がポコポコ湧き出る時にできる泡を象ったのがみたらし団子の由来。

みたらし団子好きなんだよなぁ〜…

あ、感心するのはそこじゃないですね。

御手洗池というのがあって、土用になると不思議と清水が湧き出てくるそうで、これも京の七不思議に挙げられている、と。

その御手洗池からなる川がこの御手洗川なんですね。

この日は2019年7月15日。

夏の土用入りの直前で、御手洗川も薄らな水量でしたが、その時期になると完全に川という感じで深い所だと膝下ぐらいの深さまでなるそうです!

上の写真で言うと、階段の一段目は確実に水の中です。

この御手洗社では御手洗川での神事を年に3回行うので、訪れる際はその時期に合わせると楽しめるし良い思い出になると思います。

あ!

そして水みくじとは、御手洗社の授与所でいただく御神籤で、そのままでは白紙なんですが水に浸すと文字が浮き出る御神籤のことでした。

参拝客の皆さんが御手洗川にしゃがみ込んで何をしてるのかな〜と思ったら水みくじを浸していたのでした。

皆さんの予想通り、私はその御神籤はひいていません(笑)

(意外とそういうのには冷静)

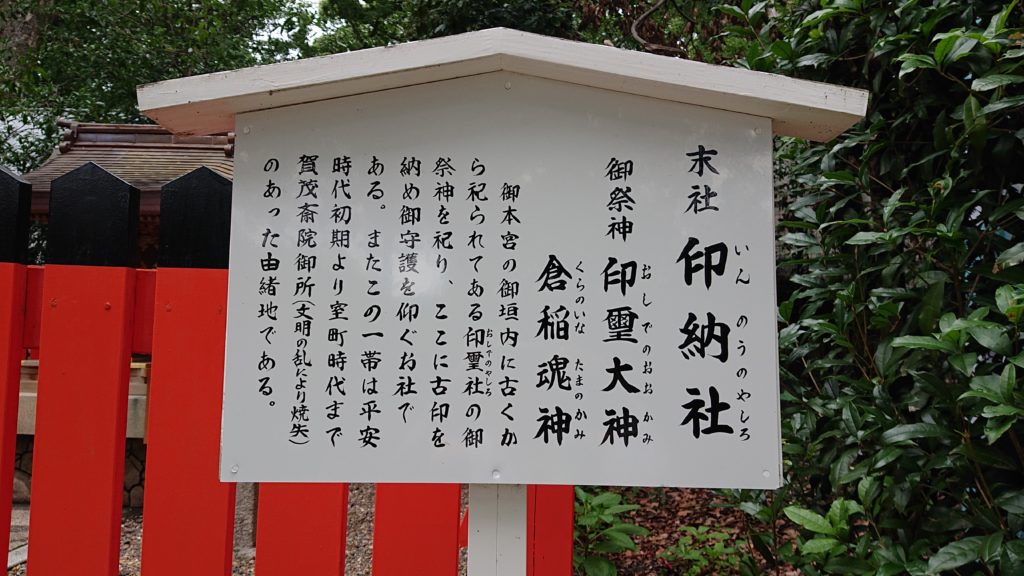

本殿向かって左側に併設されている摂社は三井社です。

西参道から入ってすぐの写真の左に写っていたのがそれですが、このエリアも重要文化財となっています。

江戸時代に建てられたお社で、ここでは賀茂建角身命の奥さんの伊賀古夜日売命(いかこやひめのみこと)も祀りされていますね。

賀茂建角身命ファミリーです。

伊賀古夜日売命は上賀茂神社の賀茂別雷大神のお婆ちゃんにあたる神様です。

三井神社の屋根からぶら下がってる燈篭、夜に灯りを点した姿は幻想的でしょうね。

これは六角形で、吊り下げられている燈篭なので六角吊下燈篭といいます。(シンプルにそのまんま)

燈篭好きにはたまらないです(笑)

三井神社の正面に重要文化財の供御所があります。

供御所は神様のご飯を調理したり直会を行ったりする所です。

更にその向こう側にあるのが比良木社(出雲井於神社)。

この比良木社(通称です)ですが、周囲にどんな木を植えても葉が柊の葉のようにギザギザになるのが由来してこのような呼び方をするようになったんだそうです。

比良木(ひらき)=柊(ひいらぎ)。

本当にそうなのかな?不思議ですね。

(これは「京の七不思議」に入ってないのかな?)

西参道から入ってすぐのところにも末社があります。

本来の表参道から入ると、ヤタガラスをお祀りする任部社や女性守護の河合神社など色々ご紹介できたんですが…(謝罪)

そしてこの下鴨神社でも「京の夏の旅」という企画で、特別に本殿(国宝)と大炊殿(重要文化財)を公開していたいんですが(有料です)、急いでいたのかすっかり忘れてしまったのか、そんな貴重な機会をスルーして下鴨神社を後にしてしまいました…

後になってこの写真を見てアレ!?参加してない!!と愕然としたのでした(笑)

帰りは、普段は休みはないのにこの日に限ってレアなお休みで拝観できなかった京都御苑で無駄足を踏み、行ったはいいけど耐震に伴う改装中で本丸が見れなかった残念な二条城に寄って、祇園祭を少し味わおうと烏丸四条で下車し、あまりの激混み具合に全然歩が進まずもみくちゃにされながら本能寺跡を見て「え?」ってなって、夕食代わりにお祭りの出店で食べ物を買い食いしてその日は帰路につきました。

この辺りのことはカテゴリー:史跡巡りでまとめて掲載したいと思います!

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。