神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

さて、織田信長に所縁のある本能寺跡、そして徳川家康に所縁のある元離宮二条城とご紹介してきましたが、今回の京都史跡巡りのラストを飾るのは明智光秀パイセンです!!

ここは三代武将で豊臣秀吉ちゃうんかい!

と言う声も聞こえてきそうですが、豊臣秀吉ちゃいます。

何故か?

それは、あくまでも神社がメインで、その途中に寄れる史跡を訪れているから!

…いつか豊臣秀吉の史跡にも訪れたいなと思います。

で、この日は旅行の最終日で、平安神宮と建部大社へ寄って遅いフライトで札幌へ帰る予定でした。

平安神宮への道すがら、立ち寄れる位置に明智光秀首塚があります。

明智光秀というと謀反者のイメージがありますが、”光秀目線”で見ると、とても温情がある人で当時にしては珍しく嫁一筋で忠誠心があって、そんな人がどうしてこんな謀反を起こすまでに至ったのか、その敬意を深く考えると切ない気持ちになります…

三日天下とか言われてちょっとdisられてきましたが、色んな文献を集めて集約して考えると同情心も芽生えてくるほど。

歴史というのは勝者が勝者目線で綴る物なので、勝者の敵=悪とイメージ付けされるのは常です。

でも、その裏には敗者のストーリーがあり、実はそちらの方がドラマチックだったりしますよね。

織田信長には織田信長の想い、明智光秀には明智光秀の想いがあって、それがどこかのタイミングで交差する。

その交差した瞬間が皆さんが知る本能寺の変なのだと思います。

敗者が必ずしも悪とは限らない。

それは実際に明智光秀首塚を訪れればきっと誰でも感じることです。

明智光秀首塚は東山区にあります。

地下鉄東西線「東山」駅から白川沿いを歩いて数分。

この白川がまた風情のある景色でした。

明智光秀首塚の北に位置する平安神宮から流れてきて鴨川に注ぐ小さな川なんですが、いかにも時代物の映画やドラマに出来そうな風景なんです!

着物姿の町娘がよく似合う。

もしかしたらですが、「麒麟がくる」のロケ地とかにもなったりしてるんでしょうか?(テレビは見ないのでわからない)

枝垂れ桜や柳の木が私は好きで、風にサラサラ揺れる柳に見惚れていました。

白川には歴史深い石橋などが幾つか掛けられていて、夏の夜に浴衣で夕涼みなんかしてみたいな〜と思わせるのでした。

正しく日本の風景そのもの。

川辺にカフェなどもあるので、次回は立ち寄ってみたいです。

そんな妄想をしながら歩いてると不意に立て看板が。

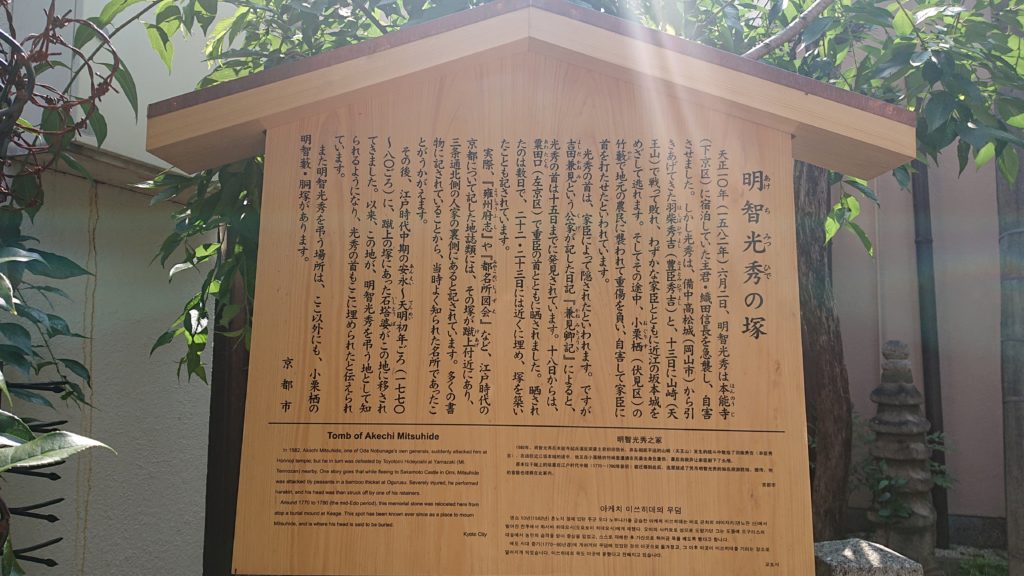

隣の石塔はちょっとなんて書いてあるのかわかりません。すみません。

矢印通り左折するとすぐに目的地が現れました。

訪れた時にちょうど年輩の女性が塚のお花を挿し替えたり掃き掃除などをしていて、誰!?何者!?と思い戸惑ってる私に「おはようございます」と笑顔で挨拶をしてくださいました。

すかさず「ぁ…おはようございます!」って笑顔で返しつつも、

どこの人だろう?

末裔の方?

一般市民が持ちまわりでお掃除当番?

ただ善意でお掃除してる方?

など色々妄想が駆け巡ったのですが、後からわかりました!

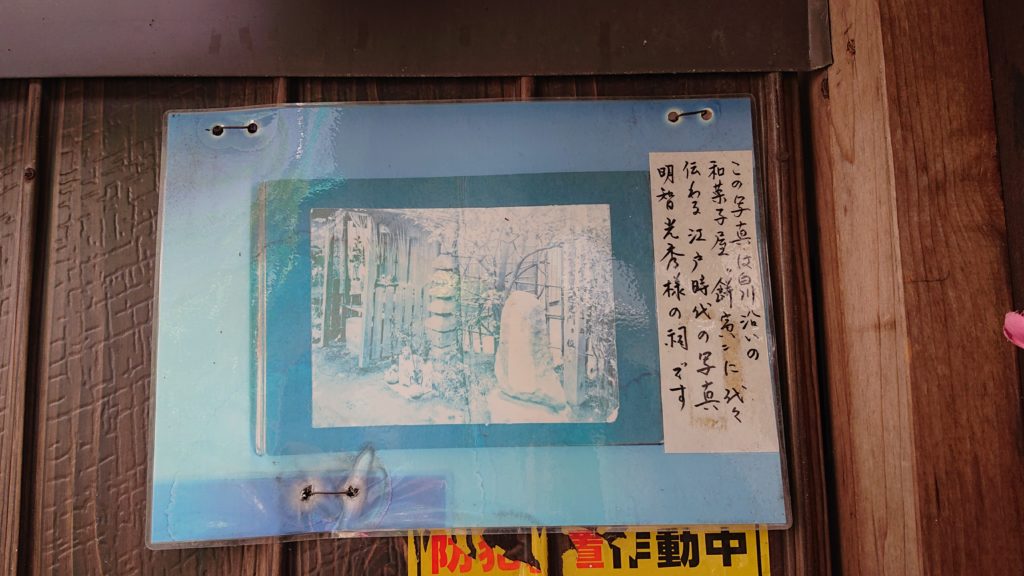

その女性は、江戸時代から明智光秀首塚を守ってきた家系、今は「餅寅」という和菓子屋さんを営んでいますが、そこの女将さんだったようです!

持ちまわりのお掃除当番ではなかった!(笑)

で、先ほどのこの看板の後ろのベージュの壁の建物が「餅寅」さんです。

ただの壁(笑)

「餅寅」っぽいものを示すもの何もなし(笑)

因みにこの壁は側面でお店の正面は白川の方を向いています。

こちらの「餅寅」さんの名物は、明智光秀の家紋の桔梗紋の焼き印が入った「光秀饅頭」だそうです。

桔梗といえば安倍晴明もですね。

桔梗好きが多いのかな?

たまたまか。

もしかしたらあの女将さん、定番の観光コースで「首塚を見た後はうちのおまんじゅう買いにくるな…」と思ってご挨拶してくれたんじゃ…

深読みしすぎかな…

光秀饅頭を買いに行かなくてゴメンネ…

「餅寅」さん、ここも次回京都へ行くことがあればリベンジしなくては…

首塚に話を戻します。

立札にはこのように書いてありました。

まとめると、天正10年(1582年)6月2日、明智光秀が本能寺で謀反を起こし織田信長を自害させた後、13日に豊臣秀吉と戦って敗れ坂本城(滋賀県大津市下阪本)を目指して逃れている最中に小栗栖(京都市伏見区)の竹藪(胴体はこちらに埋められたようです)で農民に襲われて重傷を負い自害。(諸説ありますが)

光秀の首は家臣によって隠されたとされていますが15日までに発見されているとう説があり、18日から数日間、家臣の首と共に粟田口(京都市左京区)晒され、22〜23日に埋められ塚を築いた、という文献があるそうです。

江戸時代には蹴上付近、三条通の北側に塚があったそうで(予想ですが栗田口刑場跡のあたりかな??)、当時の名所となっていたようなことが書物から読み取れるそうです。

その後の江戸時代中期の安永〜天明初頭(1770年〜1780年頃)に首と一緒に石塔婆が現在の地に移されたそうです。

写真のものと同じ石塔場と石碑が置かれています。

“首塚”って言うからなんか殺風景でちょっと怖いイメージがあり、実は恐る恐る来てみたのですが、せっせと朝からお掃除をしていた「餅寅」さんの女将さんが大切にしてるこの場所はとても綺麗に手入れが行き届いていて、逆にとても温かみがあってびっくりするぐらい。

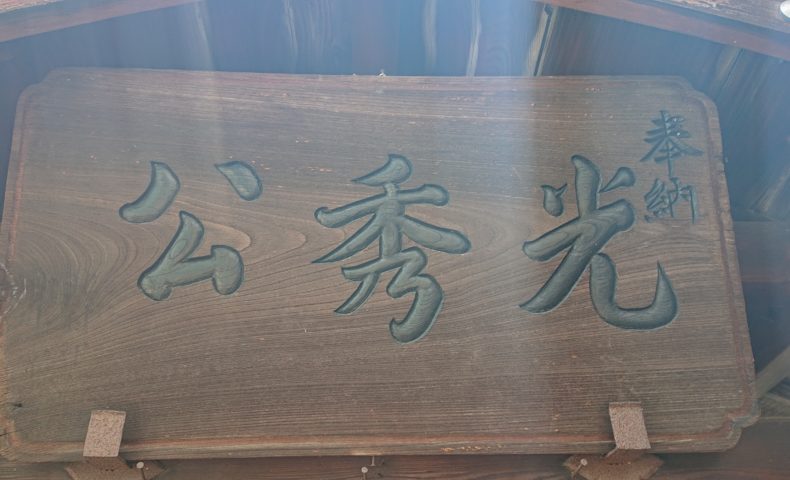

御堂もしっかりした物がありました。

中には明智光秀を象った木彫の像もあり、きちんとお供えと共にお坊さんが供養してる写真も貼ってあってとても大切にされているなぁと感じました。

敗者が必ずしも悪とは限らない、と冒頭で伝えましたが、ここまで読んでいただけたら同感していただけるんじゃないかなって思います。

そうでなければこんな風に大切にされていないはずだし、現在まで守り続けるなんてこともないと思います。

明智光秀はきっととても優秀な武将で、優しい人物だったんでしょうね。

人生のどこかで、何かの間違いや不運で、未来が変わってしまうそんな瞬間を明智光秀は過ごしたのだなぁと感じました。

戦国の世ではなく現代に生まれていたら、きっと真面目な仕事っぷりが評判で上司の引き立てを受け、子煩悩で嫁ファーストで、理想的な家庭を築いて城も築けちゃう良きオトンとして生きていたのかもしれないですね!(かっこいい!)

次はいよいよ三重編、伊勢神宮へ。

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。