神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

最近はなかなか多忙で、前回から間がだいぶ空いてしまいました(汗)

これは広島シリーズの完了も2年越しになる可能性も出てきたな…

駆け足駆け足〜!

その勢いで広島城第3層へ!

第3層は武具・甲冑の展示です。

兜造りにも名人がいたようで、これは戦国時代に日本最高といわれた甲冑師、明珍派の17代明珍信家(みょうちん のぶいえ)の作品。

「信家といえば筋兜だよねー」って言われるほど、筋兜が得意中の得意だったようです。

兜は鉄板を繋ぎ合わせて作りますが、こんなん頭が重たくて首に負担かかりそうだなーって考えちゃいますね。

その上、本来は振り下ろされる刀から顔を守る用途で付けられていた「吹き返し」という左右の羽みたいな部位が、”甲冑師の腕の細工の見せ所”ということではりきってここに金細工を施したりするんで余計に重たくなって首が辛そう。

でもオシャレには我慢は必要ですよね!(笑)

鎧の素材もまた鉄と革などが主ですから、甲冑全部でいったい何kgになるのか気になるところです。

そして刀などの武器も持つので、人も大変だけど馬も大変そうで同情してしまう。

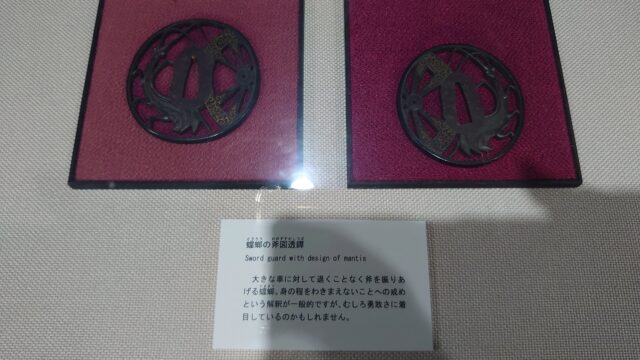

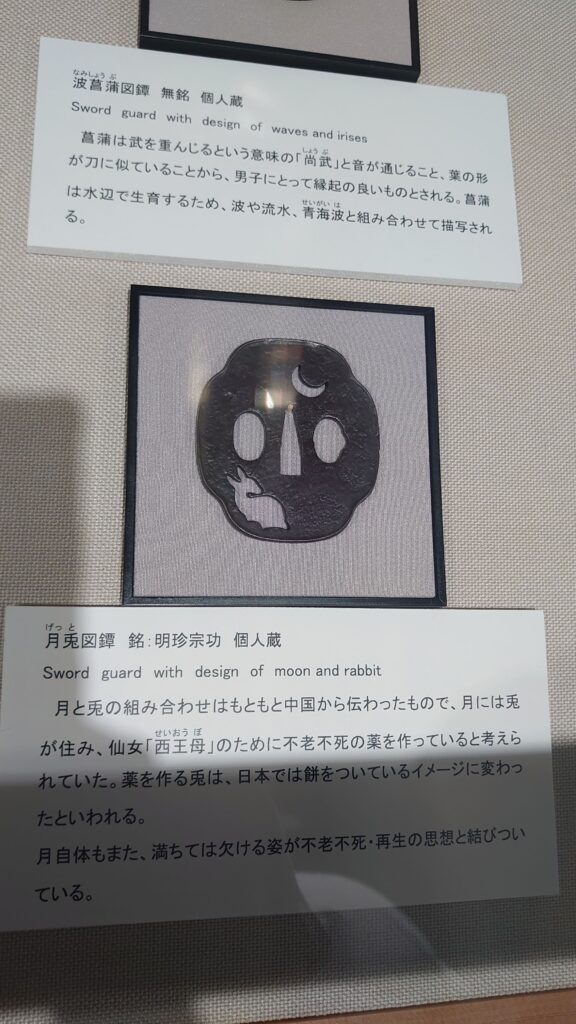

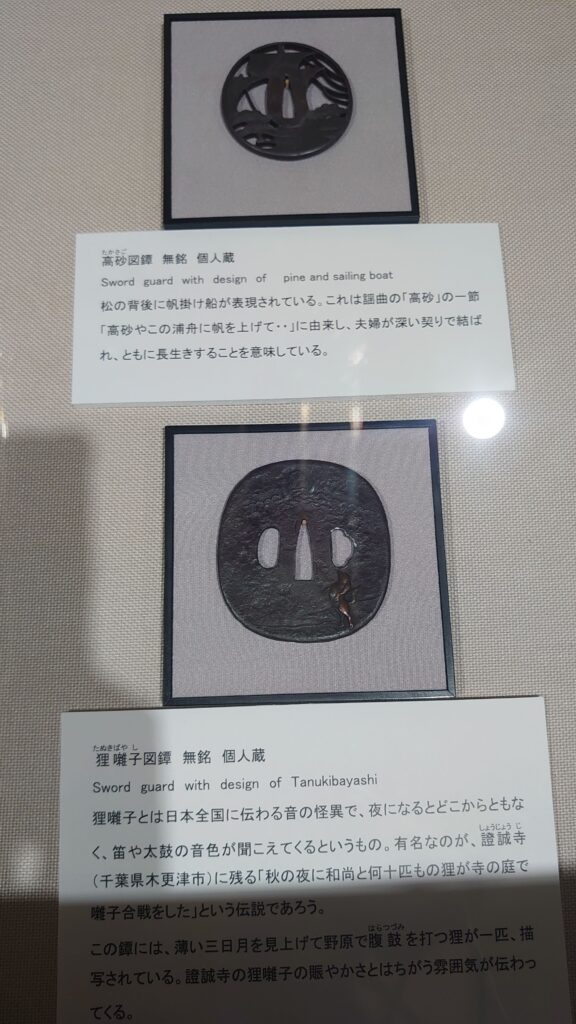

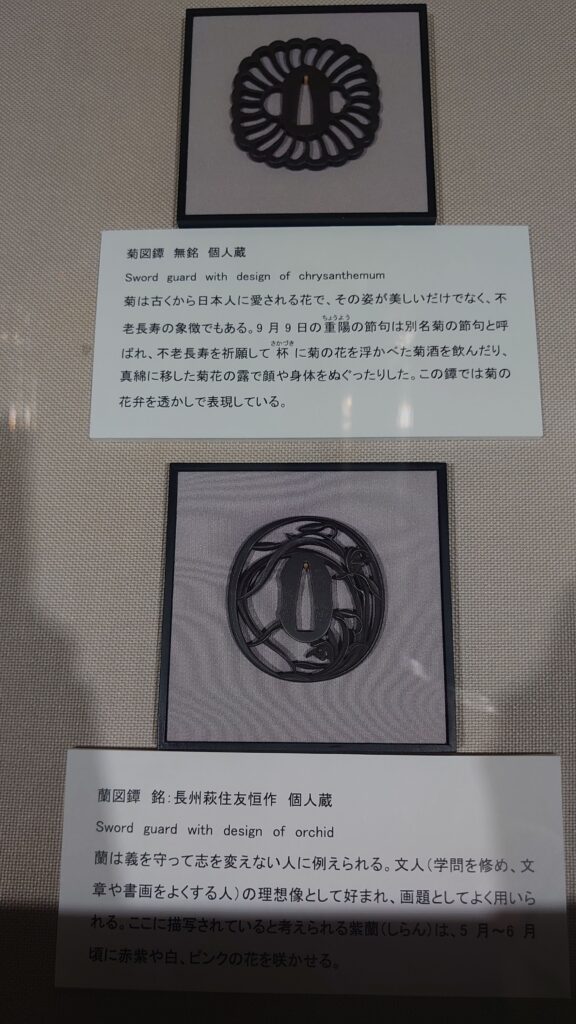

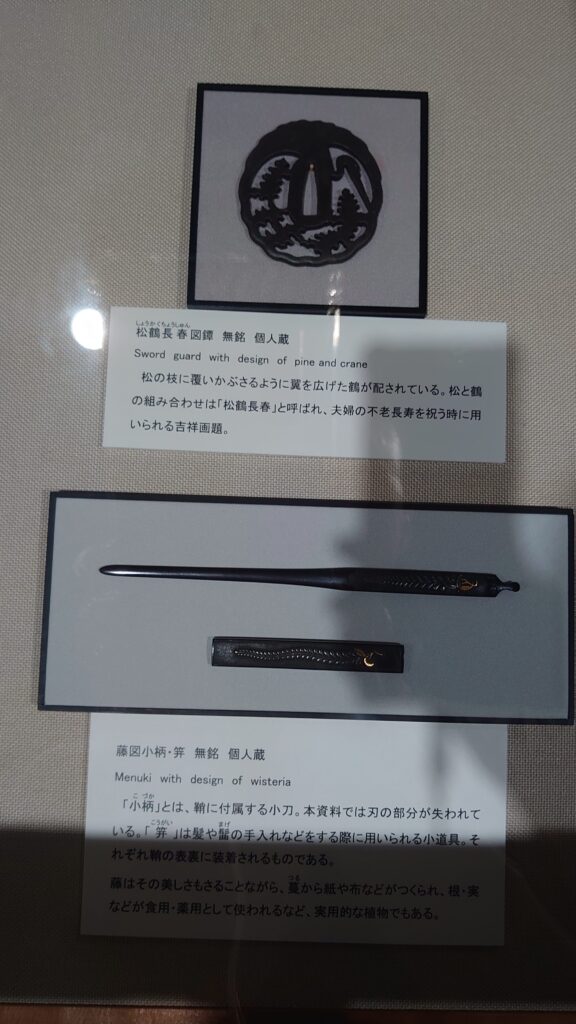

こちらは鍔(つば)。

鍔の細工ってよく見たら芸が細かかったり、刀の持ち主の思いが込められていたりして、昔の日本人は物の姿に意味を持たせ、験担ぎとしてそれを身に付けたり食したりしながら、自分や大切な人の無事を祈ってきたんだなって改めて感じます。

成人式に着る赤い振り袖、端午の節句の兜、節分に撒く豆、それらにも全て歴とした由来があって現代に継承されているんですよね。(参考記事:「祝日の意味と由来とウンチクと <1月(成人の日)>」、「祝日の意味と由来とウンチクと <5月(こどもの日)>」)

鍔に描かれたカマキリ。

”大きな車輪に鎌を振るのは身の程知らず(身の程を弁えろという戒め)”と解釈されることが多いようですが、この説明書きにあるように、勇敢さを謳ってるように私も感じました。

「命を取るか取られるか、本気の戦いの際に身の程なんて弁えてられるか!!どんな猛者がこようとも受けて立つぜぃ!!」って感じかな。

鉄を刀にするためには、「化粧と同じで下地作りが大事」とな。

あ、それわかるわー。

段階を踏んで下地研ぎの工程❻まで行くと、くっきりはっきりすっきりと面が滑らかになっているのがわかりますね。

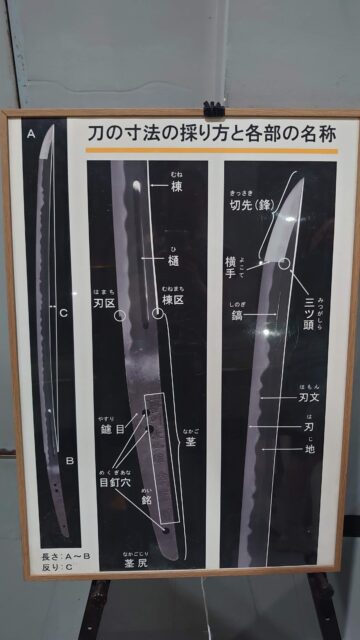

この刀の”樋”の部分ですが、私はこれを見るまで、斬った相手の血液を逃す箇所だと思っていたのですが、刀の全体像を変えずに軽量化するためのものでした。

他には、見栄えを良くしたり、風切り音を出やすくするためという役割があるそうです。

鞘とか鍔だけじゃなく、刀身さえもオシャレには気を使っているんですね!

美意識が高いわー武士の方々は。

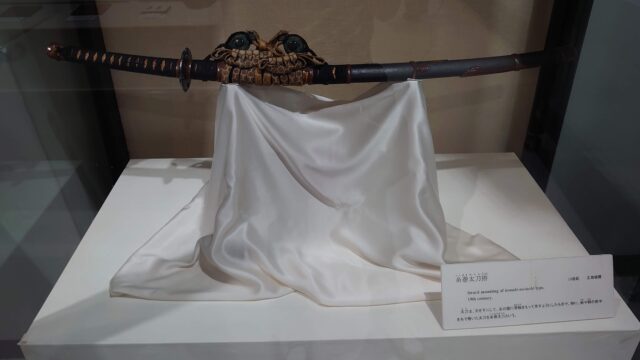

刀身の根本のあたりに、紐を巻いてるのを映画などで見たことがあります。

このような装飾があるものを「糸巻太刀拵(いとまきのたちこしらえ)」と呼ぶそうです。

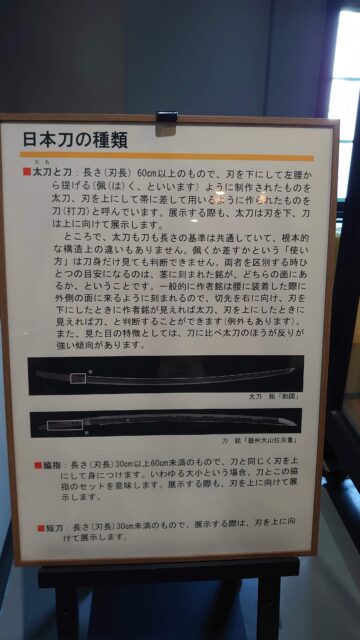

「太刀」と「刀」の違いを実はあまりわかっていませんでしたが、きちんと区別する目安があったんですね。

太刀・・刃を下にして左腰から下げる(佩(は)く)ように作られたもの

刀・・・刃を上にして帯に差すように作られたもの

帯刀している時は上記の様で判断できますが、日本刀自体の違いをどこで区別するのかというと…

太刀・・切先を右に向け、刃を下にして置いた時、柄(つか)の部分に作者銘が見える

刀・・・切先を右に向け、刃を上にして置いた時、柄の部分に作者銘が見える

ただ、銘の部分は普段は見えないようになってるので、そのままポンと置かれていても、太刀なのか刀なのか判別は難しそう。

ですが、もう一つヒントがありました。

太刀の方が刀よりも反りが強い、という特徴があります。

また鍔に戻りますが、暫しそれらのデザインに魅入ってしまいました。

月と兎といえば餅つきですが、「月に棲んでる兎が仙女のために不老不死の薬を作っている」という中国の伝説が元の由来。

また月には「欠けては満ちる」という不老不死の意味があります。

お隣の鍔は、ぽっこりしたお腹をさする狸さんと、ちょっと見えにくいですが三日月が彫られているデザイン。

込められた意味ははっきりしませんが、とても詩的な構図になっていて、日本人独特の感性がそこにあるように感じます。

「月」「狸」というワードで調べたところ、「狸は古くから、月の光を浴びて様々な姿に変身できるとされる伝説がある」と出てきました。

狸には妖力があると古から伝えられており、四国へ行くと稲荷神社の狐さんよりも狸神社の狸さんの方が人気ですが、そこで祀られてる狸さんの多くは、”妖力が強く人助けをしていた”というお狸様が殆ど。

もしかしたらこの鍔の持ち主は四国出身で、普段からお狸様に手を合わせているような武士だったのかもしれません。

戦国時代の後の方になると、上の写真のような”透かし”の鍔のデザインが流行るようになってきます。

左上は菊で、これまた不老長寿の象徴。

その下は蘭。蘭には「義を守り志を変えない人」という意味があり、この鍔は、武将に熱い忠誠心を抱いた武士のものだろうか…とつい想像してしまいます。

右上は鶴と松。この2つのモチーフは、夫婦の不老長寿を祝う時に用いられるもの。

恐らくこの鍔の持ち主は新婚で、愛する妻(松)を守るように大きく翼を広げる自分(鶴)を描いたのかなぁと、これまた勝手に想像。

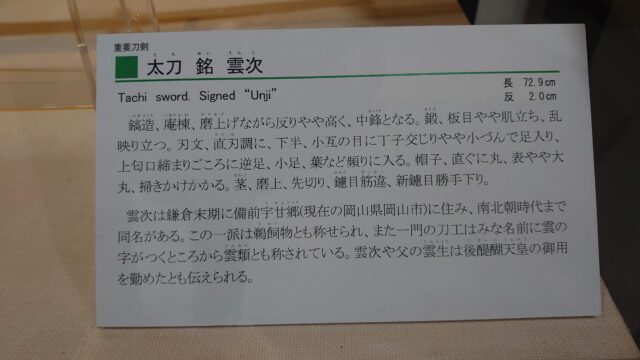

続いてポン刀コーナの一部。

全部撮ってたらキリがないので、美しい輝きを放つ幾つかを写真に収めました。

この刃の刃文がとても美しかった!↓

日本刀の鑑賞の楽しみの一つは、刃に浮き上がる刃文(刀身の切先から根本のところまで白っぽく見えるところ)。

大まかに、刃紋が真っ直ぐにスーッと浮き出てる直刃(すぐは)と、波模様だったり雫が連なってるような模様だっりする乱刃(みだれば)に分けられます。

上の写真の刃文は、「匂出来(においでき)の丁子(ちょうじ)乱れ、互の目(ぐのめ)を交え、元に直刃の焼出しを見せる」。

「匂出来」というのは、刃文に見える粒子の見え方。「丁子」は丁子(クローブ)の実を連ねた形、「互の目」は丸い文様が連続して凹凸を作る形。

「パッと見は乱れ刃だけども、その奥に直刃で焼きを入れている跡が見られ、というかなり手間のかかった作品だ」っていうことです、多分(笑)

素人の私が見ても美しいと思えるこの日本刀、銘がやたら長いのもさることながら、それに添えられた”添銘”が「不動明王 厳島大明神」という厳ついのを見るに、作者がどれだけ気合いを込めて生み出したものかわかりますね。

そしてこれを「一番美しい!」と感じた私の目利き具合も自画自賛しておきたい(笑)

こちら(上)は、刀の大小ですね。

長いのと脇差のセットのものを「大小(だいしょう)」といいます。

刀より太刀派かもしれん、私。

反りがあるのも日本刀の美しさの一つ。

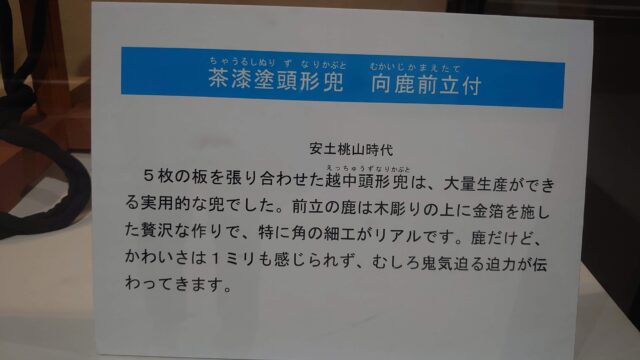

お次は兜と鎧。

この鹿の角の前立てかっこいいですよねぇ〜!

厳島神社の鹿さんの影響でしょうか?

鹿の角の前立てのパイオニアは本多忠勝のようですが、”赤備え”で有名な真田幸村も鹿の角を付けてましたね。

こちらの兜の主はわかりません。(見落としたかもしれない)

そんで、よく見たら鹿の顔まで付いてました!

顔コワイ!!本気な表情すぎて!!(笑)

↑「鹿だけど、可愛さは1ミリも感じられず…」て、ほんそれ。

ブック型兜。

あ、ちゃんとした名称は「ニノ谷形(にのたにがた)兜」です。

”変わり兜”のひとつで、本を伏せたような形状をしています。

これの原型とも思えるのが、黒田長政(官兵衛の息子)の「一ノ谷形兜」で、絶壁のような鉄板が頭に乗ってるやつ。

邪魔臭くないのかなぁ〜と要らぬ心配をしてしまう感じのやつ。

あとモテなさそう。

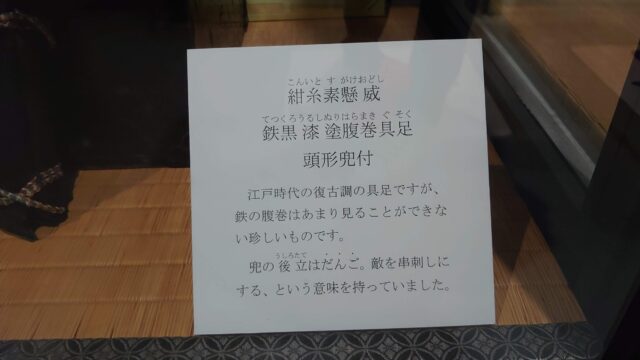

更に別の”変わり兜”が!

なんだこの小学生の時に持っていた、定規だけど円も描けるようにくり抜かれた文房具(円定規)みたいなやつは!!

どういう意図でこれになったん!?

高さまあまああるな!

ふむ、なるほど…

この後立の穴が連なってる形は団子だそうです。

「敵を串刺しにする」という意味が込められているそうな。

よく見たら串の形もくり抜かれていますね。

ダs……いやいや!そういうことを言っちゃいかん!験担ぎですからね!

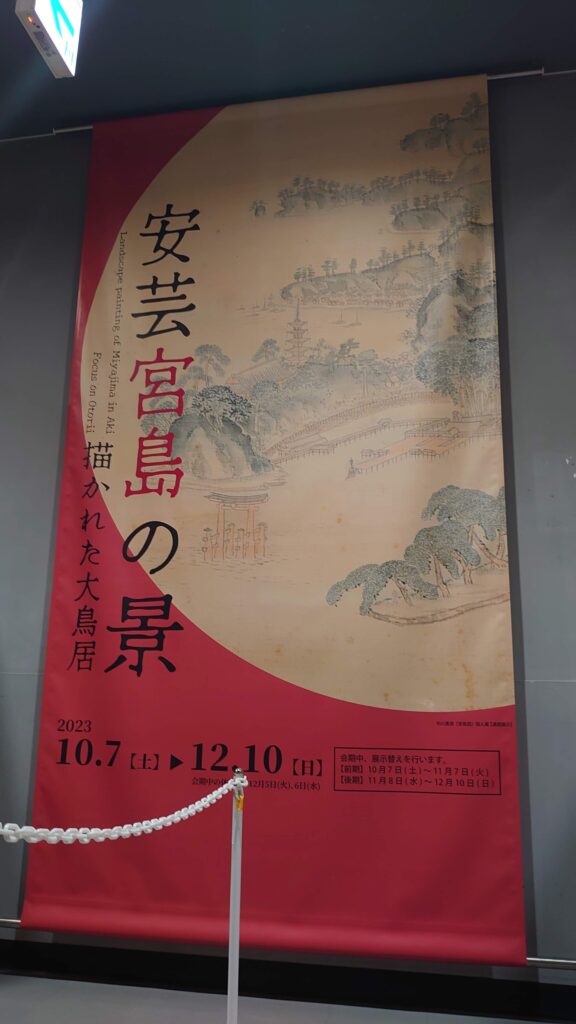

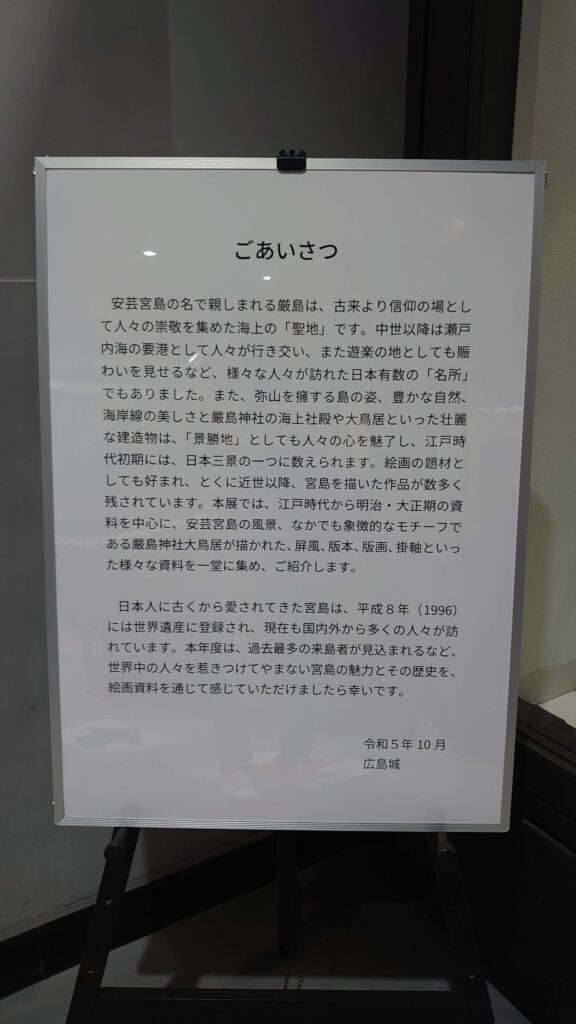

第4層は企画展示の「安芸宮島の景―描かれた大鳥居―」。

江戸時代から明治・大正期の資料を中心に、安芸宮島の風景、なかでも象徴的なモチーフである厳島神社の大鳥居が描かれた掛軸や錦絵などの絵画作品を一堂に集めての紹介コーナー。

こちらの展示は貴重な品々であるとともに、色褪せ防止のため、撮影禁止です。

皆様にお届けできないのが残念!

現在はどんな展示をやってるのかなーと広島城のHPへ行ってみましたところ、なんとびっくり!広島城天守は2026年3月22日に閉城してしまうようです!!(泣)

老朽化や耐震強度の不足が理由だそうですが、次はいつ来れるかわからないし、閉城する前に見学できて良かった…

尚、展示物は、現在建築中で2026年度内に広島城内に開館予定の「三の丸歴史館」に移されるそうです。

団子三兄弟兜やブック型兜もまた見ることができますねっ(´∀`)

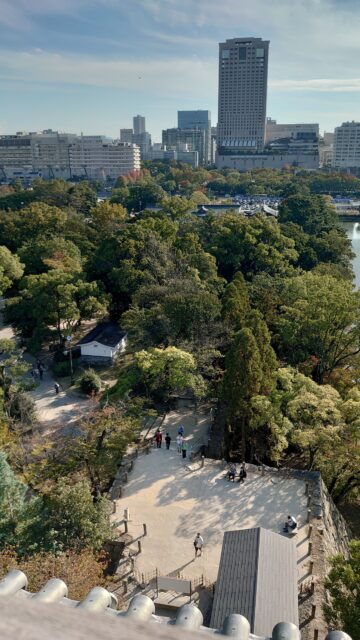

では、貴重な景色を拝みに最上階の第5層へ!

天守の見どころは、やはり最上層からの展望!!

お城のここへ来ると、昔の景色を想像していつも天下を奪ったような気持ちになります(笑)

現代は高層ビルも増えてお城よりも高い建物ばかりになっている風景も、当時は城下町が広がっていて、お殿様は「自分が築いた国」をどんな気持ちでここから眺めていたのだろう?と思いを馳せたりしながら…

まずは北の風景。

左から、武田山、阿武(あぶ)山、牛田山が見えます。

写真はちょっと左にずれていていますが。

手前にある白い凸凹の建物は広島市立基町高等学校。

続いて東の景色。

左に二葉山、中央にRCC中国放送の電波塔(っていうのかな?)が確認でき…るはずなのですが、なぜかお堀を撮っていた私。

そして南方面。

一段と高い建物がリーガロイヤルホテル広島。

その左手に広島県庁。

最後は西側。

円盤みたいな形の低い建造物は広島県立総合体育館(広島グリーンアリーナ)。(写真は南西の方角を撮っています)

広島県立総合体育館の屋根の上あたりにギザギザの形の山頂が確認できますが、これは宮島の弥山(みせん)です。

毛利さんとか福島さんとか浅野さんは、ここから弥山を眺めて手を合わせたりしていたのかな。

西の眼下には市営アパート。(まあまあ立派な造り!)

昔懐かしい展望台にある望遠鏡。

なんかレンズが塞がれてた。

南の眼下にはお城の入り口前の広場。

暇な日とか、「誰か来ないかな〜」とここからこの景色を見下ろしていたのかな、城主は。

こんな風景が見れるのも、ひとまずは2026年の春まで。

下調べなく気まぐれで「今回は広島だな!」と決めて上陸しましたが、本当にタイミングが良かったです。

一応、広島市では木造での復元や耐震改修なども検討しているようなので、いずれまた天守からの景色を眺められる日が来ます。

それまでは暫しサヨナラですね。

いうても、現在の天守は1958年に再建されたものですし、こうして歴史的建造物を時間と費用をかけて何度も再建し、その形を残してくれるというのは尊いことですよね。

しろうニャのところに戻ってきました。

しろうニャもまた会おうね。

甲冑とか兜とかを装備して撮影できるゾーンも…(ウズウズ)

やはり他の人の目が気になって、一緒に撮影できず(照)。

お城の内部もくまなく見学したので、ぼちぼちホテルがある方面に戻りますか。

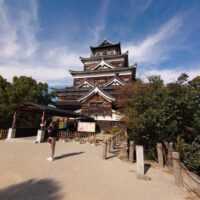

ほんと旅先ではいつも天気に恵まれる。

ありがたや、ありがたや。

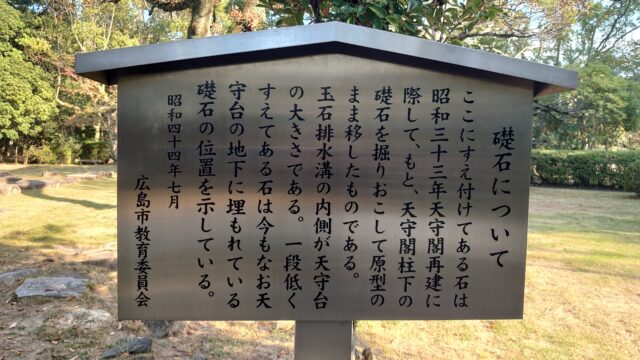

このチャリが置かれてる前方の石は天守の柱下にあった礎石で、現在の天守を再建する際にこちらにそのまま移動したものだそうです。

東小天守跡から眺める広島城もなかなか良いかも。

屋根に鯱鉾が見えます。

もう陽が暮れかけているので写りが暗いですが、朝に見るここからのお城はきっととても美しいでしょうね。

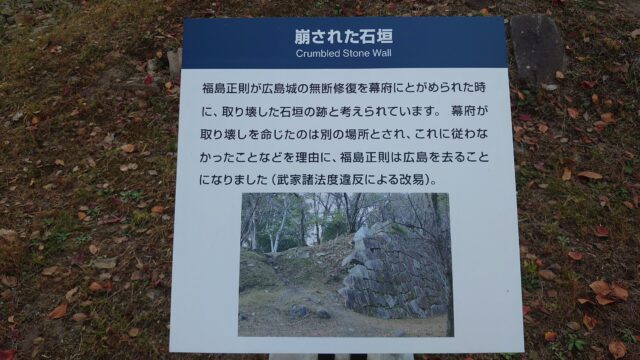

こちらは福島正則が城主の時に、勝手に幕府の許可なく城内を改造したという武家諸法度違反をして、幕府から「元に戻せ」と怒られてブチギレながら壊した石垣。

でも幕府は別の場所のことを言っていて、結果、福島正則は幕府からこれまで見逃してきた違反もひっくるめて処罰され、広島城を追い出されました。

やっぱ福島正則はなんだかんだ徳川が気に食わなかったんでしょうねぇ。

反抗的な態度には、秀吉への忠誠心が彼亡き後も心の奥底にあったからなのかも。

この刻印が全然見つけられなかった(*_*)

帰りは城郭の東の裏御門跡から出ます。

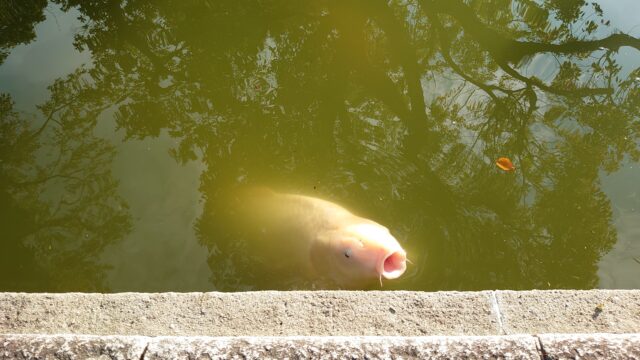

お堀の鯉。

”鯉城”ですから、鯉は欠かせませんな。

こういう水の色を見て「汚い」と思う方は多いかもしれませんが、実は鯉にとってはこれぐらいの方が棲みやすかったりします。

鯉は雑食でなんでも食べちゃいますが、プランクトンや藻というのは鯉の主食みたいなものなので、こういう濁った水の方が都合が良いらしいです。

鯉から聞いたわけではないですが。

裏御門のこの松がとても立派!

道の真ん中に記念撮影の被写体のように立ってる人は知らない人です(笑)

裏御門跡の入り口には石標がありました。

お堀の鴨たち。

ファミリーですね。

ちょっと接近したら退避されました(笑)

広島護国神社の大鳥居は、この裏御門跡の更に外側に建てられています。

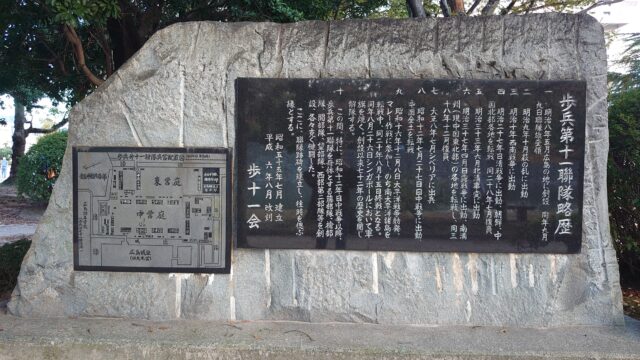

広島城には近代、旧日本軍の大本営が置かれていました。

歩兵第十一連隊が設営されていた場所にこの銘板はあります。

歩兵第十一連隊は明治8年から終戦まで存在した部隊で、昭和20年(1945)8月15日、玉音放送が日本で流れた日に、シンガポールの地で軍旗を焼き、解隊となりました。

歩兵第十一連隊は、72年もの間、多くの戦いで健闘してきました。

広島の街を巡ると、ところどころに戦いの跡を目にする機会があって、色んなことを考えさせられます。

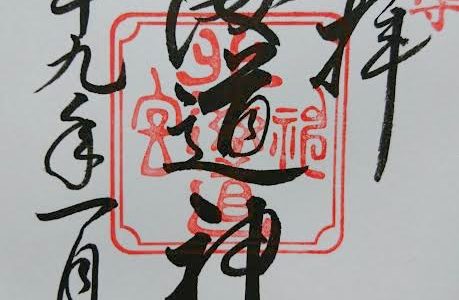

広島城の御城印はこちら。

上から、広島城の歴代城主、毛利氏、福島氏、浅野氏の家紋が捺印されてます。

ていうか日付入れてもらうの忘れた…

ん?でもこの状態で渡されたんだが、ひょっとして自分で入れるのか?

とりあえず、陽も暮れたしお腹もすいたので腹拵えを。

広島に着いた初日は、飛行機内でお知り合いになった広島市在住の女性から猛プッシュされたお好み焼き屋さん「みっちゃん」さんの雅店様(当時はそごう本館にあった)へ行きましたが、この日はお店の佇まいが気になっていた「蔵屋」さんへ。

こういう外観はめっちゃ好み。

こんな入り口の家に住みたいわー。

旅先ではスケジュール的に都合がよければその地の名物を食べ比べしたりします。

今回も、「みっちゃん」さんと「蔵屋」さんで食べ比べ。

もうね、たっぷりの胡麻ってだけで採用!(何の)

焼き加減とか総合的に「蔵屋」さんの方が私的には好みでした。

「広島へ行くなら絶対にウニホーレンは食べて!」と知人から言われていて、「蔵屋」さんのメニューにあったので注文してみました。

出てきたのはこのようなビジュアル。(大体想像通り)

ほうれん草のソテーに焼き目をつけたウニ(恐らく1個分)、その上にトビッコをトッピングして醤油ベースのソースがかかっています。

ソースのかけ方カワユ。

ちょっとしたことだけど、盛り付けに気を使ってくださると心がこもってる感じがしていいですよね♪

お味は?

うん、想像通り!(笑)

逆にあまり感動してなくてスミマセンって感じで罪悪感(笑)

これね、全然disってるわけでも決して不味いとかでもなく、多分私が北海道民だから普通に「あ、うん、ウニだね、うんうん…(もぐもぐ)」という感じだけになっちゃったんだと思います。ウニがあまり身近じゃない地域の方の場合だと、感激レベルの美味しさなんだと思います。多分!

金額はまあまあお高めですが、ウニ好きな方はたまらない一品だと思います(=´∀`)

(そういえば、私に「絶対ウニホーレン食べて!」と言ってた人は道外の人だった)

翌日は残念ながらもう帰る日ですが、朝からめいっぱい時間を使ってクレ氏がいる呉市を巡ります!

呉市といえば、アレですアレ!

お楽しみにー♪

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。