神社・仏閣ランキング

ポチポチしていただけると喜びます

いよいよ、大神神社の摂末社巡りも終焉です。

…長かったな、一体何ヶ月費やしただろうか……更新に(笑)

本当に奈良ネタだけで今年一年やってけそうな牛歩具合(笑)

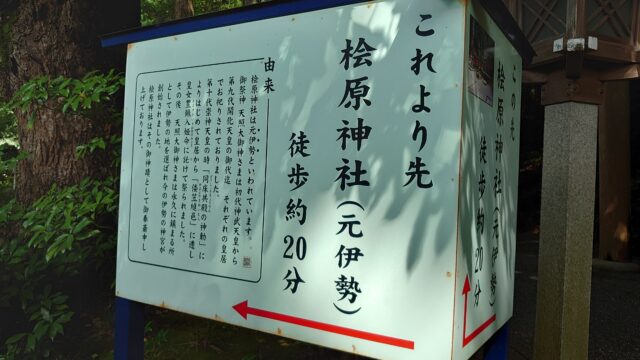

さて、「福神堂」さんの三輪そうめんで腹拵えをしてから、摂末社巡りのラストを飾る元伊勢とも呼ばれる桧原神社(ひばらじんじゃ)へ!

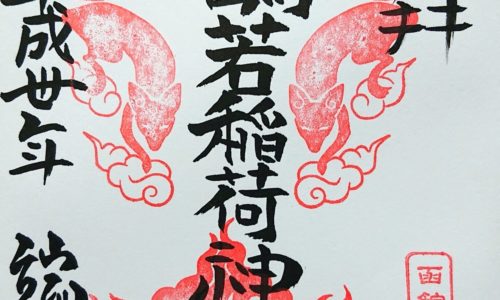

(御朱印はこちら↓)

…と、その前に、ひとつ寄りたいところがありましてね…

寄りたいところ、それは「神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑(じんむてんのうせいせきさいがわのほとりけんしょうひ)」です。

実はここも大神神社の神職さんに教えてもらった場所です。

いわゆる、”神武天皇伝承の地”ともいうべき、マニアック受けしかしない場所(笑)

私のような人しか行かない場所(笑)

「神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑」が示す、この地における伝承は古事記や日本書紀に描かれてています。

簡単にいうと、神武天皇が二人目の嫁と出会い結ばれた場所。

簡単すぎ?

補足しますと、九州を出発して始まった「神武東征」は最後に奈良へ辿り着き、神武天皇は現在の橿原神宮がある橿原で初代天皇に即位するわけですが、その際に「初代天皇に相応しい嫁を見つけよう!」ってことで(一人目の嫁がちょっとかわいそう)、二人目の妻となる媛蹈鞴五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)を娶り、皇后とします。

この媛蹈鞴五十鈴媛は古事記では比売多多良伊須気余理比売(ひめたたらいすけよりひめ)として書かれている姫で、父親が三輪山に座す神様、大物主命なのです。

母親はというと…長くなるので割愛しますが(笑)、元の比売多多良伊須気余理比売という名の、「いすけ(いすすき)」とは<身震いする様>を、「より」は<(神霊が)依り憑く>という意味を持ちます。

このお名前から察するに、特別な霊力を持った方だったのでしょうか。

そもそも大物主命は神様とされてますから、父親から譲り受けた神力を持った姫という解釈もできそうですね。

そんな媛蹈鞴五十鈴媛と天照大御神から数えて五代目の神孫である神武天皇が結ばれるということは、国津神(元から地上にいたチーム)と天津神(天照大御神筋の邇邇芸命からの天孫降臨チーム)の融合がここで興るわけです。

神武天皇と媛蹈鞴五十鈴媛の第三皇子が第二代・綏靖天皇であり、欠史八代の一人。

欠史八代については諸説あり、ここでの記述は端折りますが、この綏靖天皇は国津神と天津神のハーフということになりますね。

ここで注目したいのが、元からこの場所にいた大物主命と争わずに、娘を娶り血縁になるという統べていく、という部分。

これは戦国時代などその後の日本史でもよく見られますが、戦わずに互いの血(遺伝子)を混ぜていく、というスタイル。

世界を見渡すと、「民族浄化」とか言って戦いに勝った一族が負けた一族を根絶やしにするということがよくありますが、日本は古来からそういうことには消極的であることが記紀から読み取れるわけです。

話を戻して、神武天皇と媛蹈鞴五十鈴媛が結ばれた時のことは、媛蹈鞴五十鈴媛が橿原宮に入った時に歌に詠んでいます。

葦原の 穢しき小屋に 菅畳 弥清敷きて 我が二人寝し

大人の時間です(笑)

…補足どころかガチ解説になりました。

で、この「神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑」の名前にある「狭井河」というのは、例の叶わなかった三輪山登拝の登山口がある狭井神社のあたりから流れる川のこと。

この石碑の右側に流れてたようなんですが、現地で確認してません!

何しろね、午前中〜正午にかけてあのお社の数々を巡り(多分この時点で2万歩ぐらいは歩いたのではなかろうか…途中迷子になったし)、そこそこ疲労していて気持ち的な余裕があまりなかったのと、日が陥ちる前にコンプリートしなくては!という焦りもありで…という言い訳。

玉列神社までのコースがパンチがあったな。

まるで後々効いてくるボディブローのよう…

個人的に神武天皇が好きなので、どんなところだろう!?とワクワクしてましたが、あったのはこの石碑だけ。

ですが、記紀に書かれているあの場所がここかぁ〜!と感慨深くなり、少々妄想に耽りました。

当然、約2700年ほど前のことなので、この石碑は後から建てたものですが、古い物語の中にいる気持ちでこの場所を堪能しました。

さて、移動!

「大美和の杜」と書いてある。

大美和(おおみわ)=大神(おおみわ)ですね。

大和の真ん中に”美”がある。

大神(おおみわ)神社の御神体は三輪(みわ)山、「大美和(おおみわ)」はいつからの表記なんだろうか…「みわ」といっても3つの表現がある。

実に面白い…

なんて考えながら、桧原神社へ向けてひた歩き。

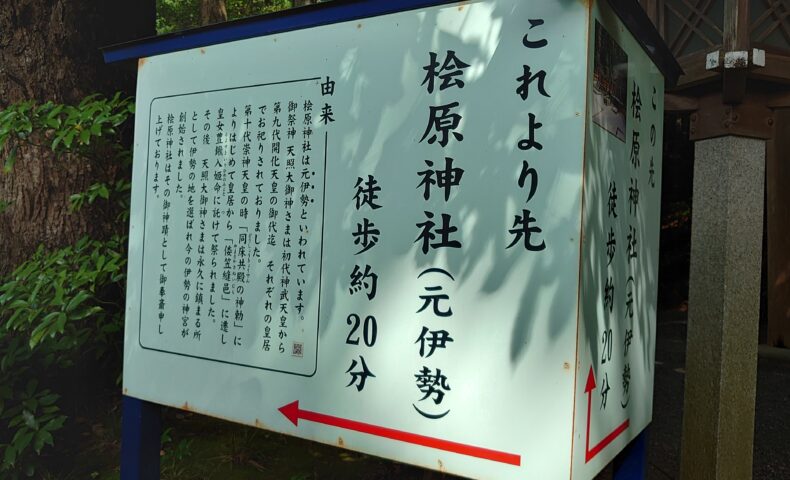

この道なりに行った先に、大神神社・摂末社巡りツアー(三輪山登拝ができなかったので代案)のゴール、桧原神社が!

そしてこれがまた遠かった…(笑)

途中に草に埋もれた何かが…「宝くじ」と書いてありますね。

「なら四季彩の庭」。宝くじ(協議会)が植樹した桜があるそうです。

見てみたかったですね♪

ぼちぼち桧原神社が近い匂いがします…

あった!

なんか、疲れが画像に出てるのかピントがずれてるしアングルもイマイチ(笑)

しかしながらこの桧原神社の後は、果敢にも纏向(巻向)の古墳巡りへと向かいいます!(笑)

そこには卑弥呼の古墳では!?という説がある箸墓古墳や卑弥呼の住居では!?という説がある纏向遺跡があります。

卑弥呼については本人そのものについて色んな説がありますし、古墳や住居の場所についても色んな説があってちょいちょい議論の的となっています。(そんなことで喧嘩すんな!)

そんな卑弥呼については、後の古墳巡りの回で少し深堀したいと思います。

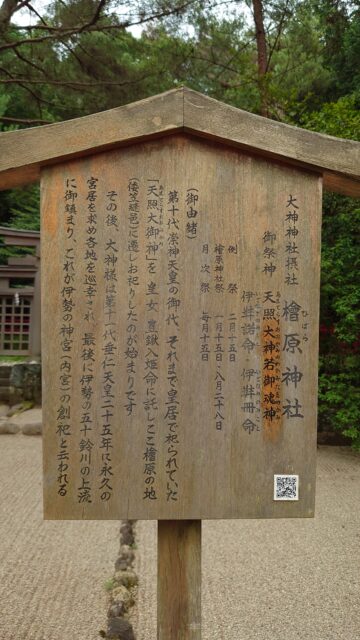

『桧原神社(ひばらじんじゃ)』

所在地 奈良県桜井市三輪1422

御祭神 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

社格

例祭日 8月28日

鳥居

社殿様式

【由緒】

大神神社の摂社「桧原神社」は、天照大御神を、末社の「豊鍬入姫宮」(向かって左の建物)は崇神天皇の皇女、豊鍬入姫命をお祀りしています。

第十代崇神天皇の御代まで、皇祖である天照大御神は宮中にて「同床共殿(どうしょうきょうでん)」でお祀りされていました。同天皇の六年初めて皇女、豊鍬入姫命(初代の斎王)に託され宮中を離れ、この「倭笠縫邑(やまとかさぬいむら)」に「磯城神籬(しきひもろぎ)」を立ててお祀りされました。その神蹟は実にこの桧原の地であり、大御神の伊勢御遷幸の御蹟を尊崇し、桧原神社として大御神を引続きお祭りしてきました。そのことより、この地を今に「元伊勢」と呼んでいます。

桧原神社はまた日原社とも称し、古来社頭の規模などは本社である大神神社に同じく、三ッ鳥居を有していることが室町時代以来の古図に明らかであります。

万葉集には「三輪の桧原」と謳われた山の辺の道の枕歌となり、西につづく桧原台地は大和国中を一望できる景勝の地であり、麓の茅原・芝には「笠縫」の呼称が残っています。

また「茅原(ちはら)」は、日本書紀崇神天皇七年条の「神浅茅原(かむあさぢはら)」の地とされています。更に西方の箸中には、豊鍬入姫命の御陵と伝える「ホケノ山古墳(内行花文鏡出土・社蔵)」があります。

由緒に全て書いてあるのでもう説明はいらないかな…とも思いますが、ちょっと書いてもいいですか?いいですね?

天照大御神は古来より天皇の側でお祀りされていましたが、崇神天皇がある時、「天照大御神と同じ場所で寝起きしてるなんてちょっと恐れ多い気がしてきたわ…」と思い立ち、天照大御神の引っ越しを「どっかいいトコないもんかね?」と皇女の豊鍬入姫命に託します。

そして豊鍬入姫命が探し出したのがこの倭笠縫邑でした。

また、一説では、疫病が流行った時に崇神天皇が「この疫病の流行はどうしたもんかね?」と神にお伺いを立てた時のこと。

当時、宮中にお天照御大神と共にお祀りしてた大物主命から「大直禰子命とあわせて三輪山に祀ってもらったらなんかいいかも」とお告げを得て、この地に天照大御神と一緒に来た、ということが古事記に書かれています。

大直禰子命は大物主命の子、または子孫で、前回の記事の大直禰子神社(別名 若宮神社)の由緒にも上記のエピソードが表されています。

これによって、豊鍬入姫命が初代・斎王(天照大御神にお仕えする未婚の皇族女性、または女王、皇族女性)となるわけですが、更に第11代・垂仁天皇が「天照大御神をお祀りするための更に良い場所はないもんかね?」と、垂仁天皇の皇女である倭姫命(やまとひめのみこと)に天照大御神の御杖代(神や天皇の杖代わりとなって奉仕する者)の役目を託します。

倭姫命が伊勢に辿り着いた時に「ここだ!」とピンときて、その地で天照大御神をお祀りすることにしました。

こんな感じで天照大御神が宮中を出て最初に留まったこの桧原神社を「元伊勢」として、今に伝えられているのです。

桧原神社の別の表記、「日原神社」というのも天照大御神を表していることがわかりますね。

桧原神社には拝殿・本殿はありません。

その理由を単純に大神神社スタイルに合わせてるからだ、と判断しがちなのですが、本来、日本の自然信仰には建物はなく、例えば山や岩など自然そのものを”神”としていたことによります。

社殿などは後の時代の人が作るようになったものです。

桧原神社の鳥居も「注連縄柱(しめなわばしら)」といって、現在の鳥居の原型です。

古くは縄文時代の遺跡などでも、祭壇のみがあってそこで祭事をしてたいようだ、というのは近年わかってきていることで、古来からこの土地に住んでる人たちは自然を敬う民だったんだなぁ〜というのが感じられます。

自然に畏怖を抱き、その恩恵に感謝をし、自然と共に在ったんやなー。

大昔の日本人のソウルをこれからも受け継いでいきたいもんですわ(*´꒳`*)

初代斎王・豊鍬入姫命も摂社・豊鍬入姫宮にて同じ場所にお祀りされています。

以外にもこの摂社が創られたのは比較的最近で、昭和61年(1986年)だそうです。

昭和天皇が崩御される3年前ですね。

因みに現代の斎王は黒田清子様が御勤めされています。(伊勢神宮の内宮で)

…にしても、まずいな、どうしても疲労で手抜き感のある写真ばかりだな…

山裾にひっそりとある神社ですが、境内は隅々まで綺麗に整えられていました。

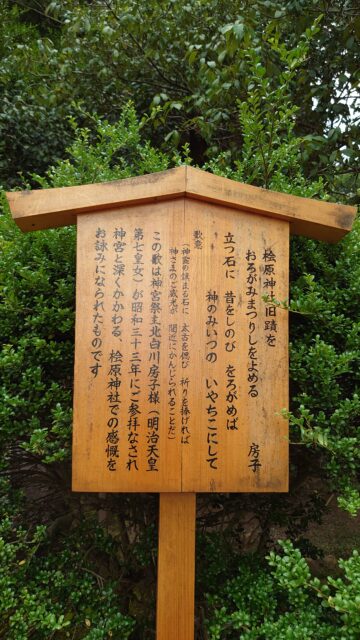

明治天皇の第七皇女で当時の斎王であった北白川房子様が、ご参拝なされた時に詠まれた歌が書かれていました。

立つ石に 昔をしのび おろがめば 神のみいつの いやちこにして

「御稜威(みいつ)」は聞きなれない言葉だと思いますが、「神の威光」をさします。

「いやちこ」は「神霊などがあらたかなこと」。

太古に思いを馳せ祈れば、神を身近に感じるものだ…という歌ですね。

大昔の日本の姿を一度見てみたいですね。

今よりも緑も多くて瑞々しい景色だったんでしょうか…

願っても叶わないけど。想像するのが精一杯だけど。でもきっと、生き物が生を謳歌する美しい景色だったんだろうと思います。

静かだし緑がたくさんで、その中に溶け込んでる感じがとても居心地良く、長居したいけど古墳が気になってきたのでそろそろおいとましよう…

「しかしあの気が遠くなる長い距離を徒歩で戻るのか…古墳も行かなあかんし…」

と考えあぐね、タクシーを呼ぶことにしました。

待ってる間、鳥居の右のベンチに座って一休み。

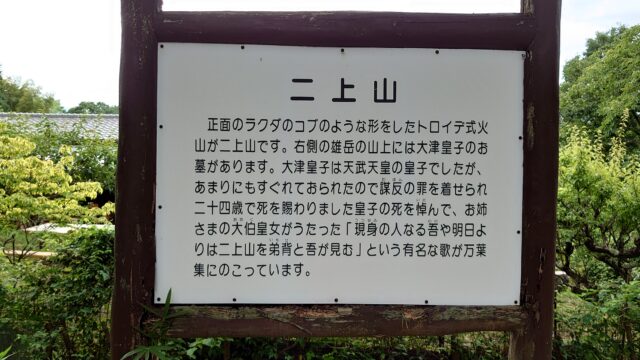

その位置から二上山を望むことができようなんですが、この日は陽射しがないわけではないけど雲が膜のように空を覆っていて、その二上山とやらは確認できませんでした。(もしくは眺めてる方向が違ったか)

夕刻になると、二上山の方面に陽が沈む様子が見れてとても幻想的なのだそうです。

いつか見てみたいなぁ♪

これにて大神神社・摂末社巡りは終了!

お社だけでも14社(かな?)も巡りました。

恐らく三輪山登拝よりも遥かに歩いたと思いますが、その分、この三輪山周辺に纏わる様々なことを知れましたし、記紀に出てくるような場所を実際に歩き太古の昔に思いを寄せたりしながら、とても充実した時間となりました。

大神神社と言えば三輪山登拝!となりがちですが、こんな摂末社巡の旅も全然悪くない、いやむしろオススメしたいぐらい。

体力が続く限り…(笑)

よーし、次は古墳だ!

追伸。

そして疲労のあまり、すっかり大神神社の拝殿へ戻って参拝記念樹をいただいて帰るのを忘れてしまったー!。゚(゚´Д`゚)゚。

次回、いただきにあがります…(泣)

人気ブログランキング

ポチポチしていただけると喜びます

この記事へのコメントはありません。